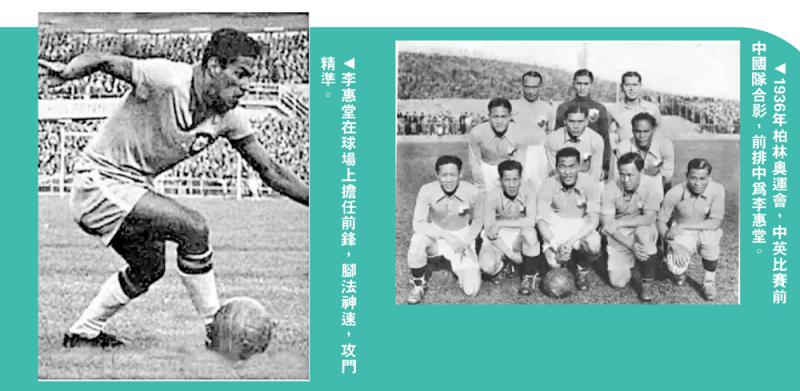

左图:李惠堂在球场上担任前锋,脚法神速,攻门精准。右图:1936年柏林奥运会,中英比赛前中国队合影,前排中为李惠堂。

卡塔尔世界杯正如火如荼,#原来中国队分到了施工组#的话题登上热搜,球迷的调侃隐藏着对中国男足恨铁不成钢的遗憾。然而在上世纪二三十年代,中国足球曾多次在远东运动会夺冠的傲人成绩,还出现过一位连巴西球王比利都甘拜下风、自言“球技不如他”的球王李惠堂。李惠堂生于香港,幼时生活在梅州,把柚子当足球来踢,把祖屋“联庆楼”一个狗洞当成射门目标,最终成长为一代球王,领军横扫亚洲,他的传奇故事至今让人称道。\大公报记者 黄宝仪

李惠堂1905年出生于香港铜锣湾大坑村,当年大坑村是客家人的聚集地。李惠堂幼年时,父亲李浩如就让妻子陈琼笙带他回梅州五华原籍锡坑乡读书,要求他回乡接受教育,延续客家精神脉络。在家乡梅州生活的经历,让李惠堂的球技打下了坚实基础。

赤脚上阵 从不退缩

今天的梅州五华有一座俯瞰如笑脸的网红建筑。这是李惠堂幼时生活的客家围村建筑──联庆楼。联庆楼占地面积约4400平方米,共有大小房屋106间,可见李惠堂出生于大户人家,衣食无忧。

梅州的华侨子弟有一支少年足球队,李惠堂加入其中,并很快地展现出足球天赋,还因射门势大力沉而被送外号“小力士”。

在李惠堂旧居所在地横陂镇老楼村流传着许多传说,包括他开蒙上私塾时带着一只小皮球去跪拜孔圣像;心爱的足球踢坏以后,他就把家门口的两棵柚子树上结出来的柚子摘下来,当做足球来踢。最让人津津乐道的是,联庆楼正屋右侧和右横屋墙上的“狗洞,正是李惠堂在联庆楼前的草坪练习时的射门目标,当地人常常竖起大拇指说“世界球王就是这样练出来的!”李惠堂曾因其他孩子买不起球鞋,就赤脚球战,踢到皮破血流却从不退缩,意志之坚韧由此可见。

南华披甲 闯荡国际

1915年当十岁的李惠堂回到香港时,足球已风靡整个港岛。在梅州锻炼出来脚感的李惠堂,常常和住在大坑一带的孩子以空地为天然球场踢球。

李惠堂的父亲李浩如在香港承包建筑和铁路工程。希望子承父业的李浩如认为踢球“没出息”。李惠堂曾回忆说,父亲性情刚烈,少年时自己要是不听话,“一触其怒,鞭挞至极”。但李惠堂还是无法割舍对足球的热爱,他上学随身带球,见缝插针练习,还经常和小伙伴偷看英军训练,学习他们控球、盘球等基本功,并进行对抗训练。待到他考入足球运动比较普及的香港皇仁书院,接受系统的足球训练后,很快形成了自己的球风。

17岁的李惠堂,在南华体育会举办的“夏令营盃”校园足球赛上,引起了时任香港足球总会执委莫庆的注意,并很快被吸收为南华会甲级球员。从此,李惠堂开始了“一腔肝胆存人热,半世风尘为国争”的足球职业生涯。他驰骋足坛二十五载,足迹遍及亚、欧、澳洲,数次率中国国足参加奥运会、远东运动会等国际性比赛1000多场,进球1860个,获近百枚奖章和120多座奖杯,堪称世界之最。1976年8月13日,李惠堂与巴西比利、英国马菲士、阿根廷迪史提芬奴、匈牙利普斯卡斯被评为“世界五大球王”,成就了中国国足的高光时刻。