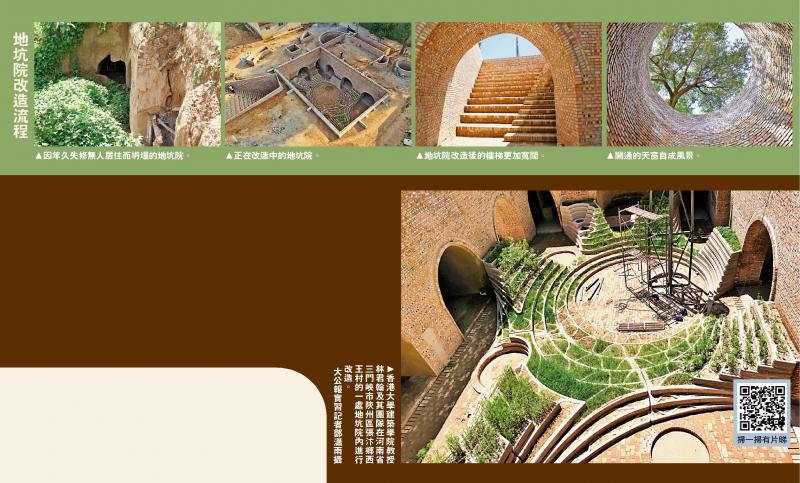

图:地坑院改造流程

向下开挖,凿壁而建,远望去只觉地上平坦开阔,拾级而下,才发现另有乾坤,这就是“见树不见村,进村不见房,闻声不见人”的地坑院,又被称为中国北方的“地下四合院”。地坑院的建造历史距今已有上千年,如今,在河南省三门峡市陕州区张汴乡西王村的一处地坑院内,这个被列进国家级非物质文化遗产名录的营造技艺正在与香港大学建筑学院教授林君翰及其团队所带来的现代建筑理念和技术相互碰撞、交融,迸发出新的活力,释放大价值。\大公报记者刘蕊 实习记者郑潇雨、杨玉涵

走进这座地坑院,院内的主体部分已经基本完成。粗略看去,似乎与传统地坑院没什么不同,都是将一个向下开挖出的方形土坑作院落,沿壁开凿出窰洞供人生活居住。然而,沿着台阶步入院中才发觉,整座院子较之传统院落更加通透、明亮,院内微风习习,凉爽宜人。

通风明亮添绿意

在林君翰教授及其团队的努力下,进入院内的台阶一改窄小幽深,变得宽敞明亮。穿过窰洞,由港大专家Lidia Ratoi设计,清华大学徐卫国教授团队利用3D打印技术现场施工建造的花坛接连环绕了整个院子,花坛层叠堆砌,坛内鬱鬱葱葱,让人眼前一亮。“大家可以随意坐在院内,也能给院子增添立体绿意。”林君翰曾介绍道。

花坛对面,明暗交错,树影绰绰,一处可容纳近百人的砖穹顶大厅最是独特。该大厅的建造采用了当地传统的箍窰手艺,即通过刨土、加箍、砌砖、抹灰等步骤建造窰洞,从脚柱开始向上延伸堆砌砖块,最终在顶部交汇形成交叉拱。交叉拱让三间窰洞相互连通,大厅两侧又别出心裁地各开了两个天窗,在增强地坑院的公共活动功能的同时解决了传统窰洞潮湿、阴暗、通风差的问题。“窰洞里面明显感觉亮堂了,夏天也不会潮了。”地坑院的主人朱麟欣喜地介绍着地坑院的变化。

两年前,陕州区因为水灾导致许多地坑院面临倒塌的危机,远在香港的林君翰从网上获知信息后决定前往此处修缮窰洞,也因此结识了从事乡村旅游的朱麟。在得知一些窰洞因为年久失修、无人居住导致坍塌后,林君翰教授有了改造地坑院的想法。于是,2023年,在香港大学明德工程计划的资助下,林君翰教授及其团队以朱麟自家的老地坑院为改造对象,开始为传统地坑院注入现代元素。

“我们希望,在保留原有建筑风貌的同时,既能解决旧问题,也能加入现代生活元素,让居住更加舒适,也更有活力。”不把外面的想法带进来,是林君翰的设计初衷。在改造地坑院之前,他去了50多次三门峡,反复与朱麟一家、当地的建筑老师傅、村民沟通。从图纸设计到施工,林君翰想要在保护当地传统、尊重生活方式的基础上改善现在的生活,发挥出设计的“增值”价值。

一半新式 一半传统

如今,经过一年多的努力,这座地坑院尽显传统与现代的巧思,“一半新式,一半传统”的变化也让朱麟感慨不已:“我们跟林教授合作的最大感受就是给我们这个小山村带来了新鲜的血液。”她表示,地坑院改造后得到了来自不同地方的人们的关注,尤其是很多年轻人都慕名而来。传承千年的地坑院正在现代元素的加持下展现出新风貌。