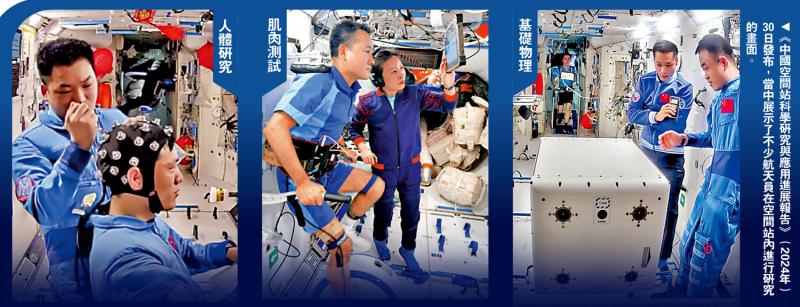

图:《中国空间站科学研究与应用进展报告》(2024年)30日发布,当中展示了不少航天员在空间站内进行研究的画面。

中国“天宫”空间站全面建成两周年即将到来之际,中国载人航天工程办公室30日首次公开发布《中国空间站科学研究与应用进展报告》(2024年)(下称:报告),对两年来中国空间站科学研究与应用进展进行系统性总结,后续将根据实施进展情况按年度例行发布。报告显示,截至2024年12月1日,中国空间站已在轨实施181项科学与应用项目,获得150多项专利,取得了国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源等多项“国际首次”的开创性成果。\大公报记者 刘凝哲北京报道

四大研究领域 力争基础前沿重大突破

据介绍,空间站进入应用与发展新阶段的两年来,中国先后组织完成4次载人飞行、3次货运补给、4次飞船返回任务,5个航天员乘组、15人次在轨长期驻留,累计进行10次航天员出舱和多次应用载荷出舱,开展多次舱外维修任务,刷新航天员单次出舱活动时长的世界纪录,完成包括2名港澳载荷专家的第四批预备航天员选拔、低成本货物运输系统择优并启动研制等工作。目前,中国空间站在轨运行稳定、效益发挥良好。

未来10至15年开展逾千研究

中国载人航天工程空间科学首席专家顾逸东在报告中指出,空间站提供的长期微重力、宇宙辐射等特殊环境,以及航天员参与、天地往返运输等特殊优势,成为诸学科解决重要科学与应用问题的独特有效途径,也是开展突破性空间新技术试验的重要平台。科学家们制定了包括空间生命与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、空间新技术与应用四大研究领域、32个研究主题的空间站应用研究体系,并配置了具有国际先进水平的人体系统、生命生态、生物技术、流体物理等20余个舱内科学实验柜和3个舱外暴露实验平台。

顾逸东表示,中国正在研制具有国际竞争力的2m口径空间站巡天空间望远镜(CSST)等一批重大研究设施。作为国家太空实验室,将在今后10~15年的运营中开展千馀项研究,并大力开展科学普及和国际合作。空间站应用的目标,是在基础前沿重要领域取得重大突破,进入国际科学前列。

报告指出,截至2024年12月1日,中国空间站已在轨实施181项科学与应用项目,上行近2吨科学物资,下行实验样品近百种,获取科学数据超过300TB,取得了国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源、国际上首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血幹/前体细胞、国际上首次实现空间微重力条件下的冷原子干涉陀螺、国际上首个建立高通量在轨微生物防控试验平台、国际上空间水生生态系统在轨运行最长时间等多项开创性成果。各领域科学团队产出了系列原创性、前沿性、创新性成果,累计发表500多篇高水平SCI论文,获得150多项专利,部分成果已实现转移转化和推广应用,显著推动中国空间科学与应用快速发展。