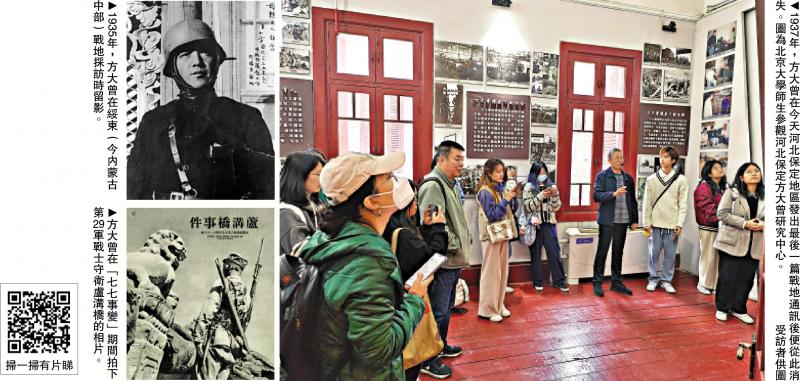

左上图:1935年,方大曾在绥东(今内蒙古中部)战地采访时留影。左下图:方大曾在“七七事变”期间拍下第29军战士守卫卢沟桥的相片。右图:1937年,方大曾在今天河北保定地区发出最后一篇战地通讯后便从此消失。图为北京大学师生参观河北保定方大曾研究中心。\受访者供图

编者按

烽火硝烟牵国运,文章报国自当先。从1931年到1945年,日本帝国主义悍然发动侵华战争,中华民族奋起反抗,全国上下共同书写了一部艰苦卓绝、御侮保国的壮烈史诗。在这一过程中,《大公报》挺起文人风骨,以笔为枪,文章报国,唤起国人奋起抵抗的斗志,彰显了大报风范,展现了报人高格。

今年适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是《大公报》创刊123周年。值此特殊节点,《大公报》追随前辈报道抗日战争的历史足迹,从即日起推出《抗战胜利80周年 重走大公报抗战路》系列专题报道,铭记“七七”,以史为鉴开创未来。

1937年7月7日夜,北平城西南要道,卢沟桥上炮声骤起……日本帝国主义悍然发起全面侵华,中国全民族抗战就此拉开序幕,世界反法西斯战争开辟了东方主战场。在这场震惊中外的战事中,第一个赶到现场的新闻人是年仅25岁的方大曾(笔名小方)。

在此后两个多月的时间里,小方以大公报前线记者的身份发出一篇篇战地通讯与一张张照片,有力揭露了日军暴行,帮助人们及时了解北方战场的战况,极大激发了国人抗击日本侵略者的斗志。然而,1937年9月18日,在今天河北保定地区发出战地通讯《平汉线北段的变化》之后,这个充满活力的生命却从此再无音信……\大公报记者 张宝峰、实习生宛辰歌

七月的北京城,夏雨淋漓,颇有些湿热难耐。从市中心向西南驱车20公里,就是卢沟桥。大公报记者近日登桥四顾,501个姿态各异的石狮子,仿佛在述说着88年前发生在这里的沉痛记忆……

1937年7月7日夜,卢沟桥附近炮声突起,打破了北平城的沉静,也惊醒了一个正在家中休假的年轻人。10日一早,带上相机和胶卷,方大曾跟母亲和妹妹匆匆作别,迎着惊慌逃离西南市郊的百姓,只身逆行,直奔战事中心。

勇敢记录暴行 出乎日寇意料

“在丰台岔道口,我被几名日军截住,他们怀疑我是中国军队的高等侦探,理由是新闻记者没有勇气到日军方面来。一小时后,我被放行。穿过涵洞,再行了一里多路,就到了宛平城下……”“北平的西南郊已完全布满了日军,野蛮的暴戾行为发作起来。农民们被强迫割平自己的庄田,割完之后,还被活活的埋在地上,只留一个头在外面,等他们慢慢死去。至于妇女们所遭遇的命运,更不忍想像了!”以上记述分别来自小方的《战地笔记》和《卢沟桥抗战记》。他成为了报道“卢沟桥事变”的第一人。

激动预言 鼓舞民族抗战

7月11日至22日,小方在家中奋笔完成长篇通讯,并且洗印了卢沟桥、长辛店被日军轰炸后惨状的照片。在这组图文报道中,他激动地预言“伟大的卢沟桥也许将成为伟大的民族解放战争的发祥地。”7月13日,北平家中,小方在紧张工作中度过了自己的25岁生日。而这,竟也是他人生最后一个生日。

与范长江约好到保定采访

卢沟桥事变后,日军意图迅速消灭河北中部的中国军队。而此时,小方也按照与大公报名记范长江的约定,先抵达保定展开采访。由于战场形势愈发紧张,此时的小方已不具备冲印照片的条件,他便把拍完的胶卷带在身上,随时找寻时机冲印。

“平汉线的情况,是处于非常危急的局面之下……前方的部队,有一部分必需再好好的训练一下,才足以和顽强的敌人作战。”1937年9月30日,《大公报》第二版刊发了有观察、有分析、有议论的战地通讯《平汉线北段的变化》。这也是小方留给世人的最后一篇新闻报道,之后小方便在战事吃紧的保定大地离奇消失、再无音信。