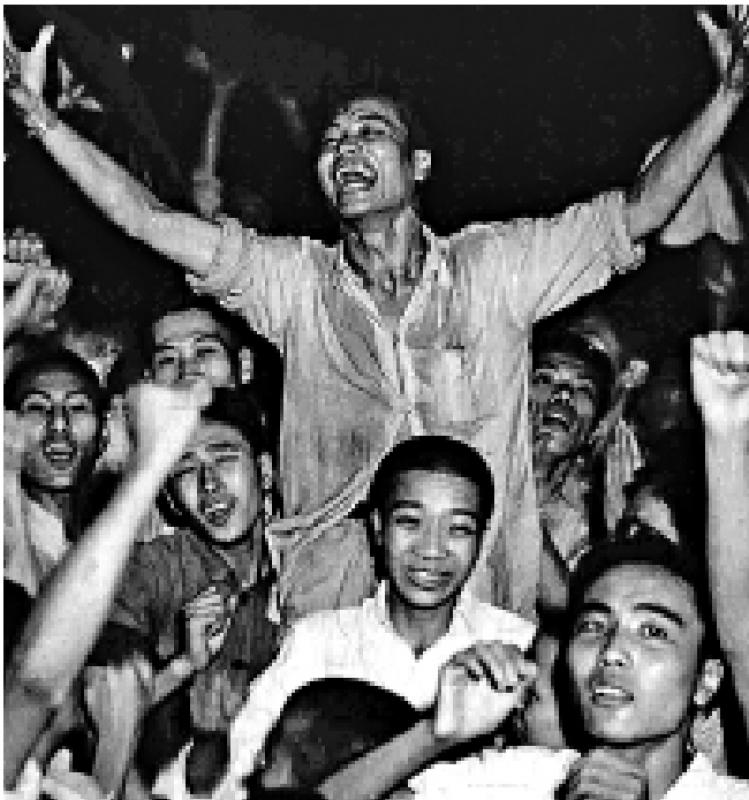

图:日本投降的消息传来,群众欢庆胜利。

80年前的8月15日,“日寇接受无条件投降”。举国上下,欢腾庆祝,多少人热泪盈眶。

一段历史永志不忘。回望那血火交织的14年,3500多万军民伤亡的沉重数字背后,是破碎山河与离散家园的无声控诉。从沈阳城头的炮火到卢沟桥畔的枪声,日寇步步紧迫,抗日烽火自白山黑水间燃遍神州大地。地不分南北,人不分老幼,全体中华儿女冒着敌人的炮火共赴国难,奋起抗争。“一寸山河一寸血”的壮烈誓言、“誓死不当亡国奴”的民族自尊……这些永不褪色的精神刻痕,在历史深处熠熠生辉,如星辰般照亮了民族最黑暗的夜空。

胜利号角久久激荡。当硝烟散尽,记忆长存:那一座座青山,那一道道河流,都无声地见证着中华民族的坚韧与不屈。对历史最好的纪念,就是创造新的历史;对先烈最好的致敬,就是赓续他们的精神。我们会永远铭记历史,让伟大抗战精神如不灭的灯塔,照亮民族复兴前路──这才是对那场伟大胜利最深沉的纪念。

八路军老兵郭效远

“我永远忘不了那一天,终于胜利了”

1945年8月15日,郭效远和战友们从电台里听到了日本无条件投降的消息。回忆起当时的情景,郭效远说:“我永远忘不了那一天,终于胜利了!”

1922年,郭效远出生在山西崞县(今原平市)楼板寨村。1939年底,他参加了八路军120师警备6团。郭效远说:“这支部队是从陕北过来的红军队伍,作风优良,英勇善战。”

谈起战斗经历,郭效远很兴奋。“我第一次参加战斗,是在1940年1月。那场战斗中,我朝敌人的阵地打了我人生中的第一枪,还缴获了两支枪。战友们鼓励我,说我表现得很勇敢。”

在1945年8月初,郭效远所在的团接到命令,攻打绥远城(今呼和浩特市)的敌人据点。“一连指导员郭应舟带了一挺机枪冲上去,压制住了敌军反扑的火力,但他却牺牲在了胜利前夕。”郭效远眼含热泪,望向窗外。顿了片刻,郭效远说:“我们的战友兄弟们没有白白牺牲,他们用生命换来了胜利!”

新四军老兵宣钜华

“日本投降当天,我还在跟随部队打游击”

像往常一样,91岁的新四军老战士宣钜华早早起来,穿上老军装,踩上军布鞋,认真整理仪容,随后就出了门。

“还记得80年前的8月15日吗?”

“当然记得!那个高兴啊!”拉着记者的手,坐在公园的石櫈上,老人打开了话匣子。宣钜华说:“日本投降当天,我还在跟随部队打游击。”听到镇里有老百姓放鞭炮,战士们还以为是枪声。“当时我虽然只有11岁,但心里明白日本鬼子被打败了。”宣钜华回忆,“老百姓们欢呼雀跃,庆祝期盼已久的胜利。”

1934年,宣钜华出生在合肥市肥东县刘家集小宣村的一个革命家庭。1931年,他的父亲就参加了革命。1944年春,宣钜华在父亲被杀害后随母亲参军,成为新四军第七师巢北支队的一名小侦察员。

1944年春,为了摸清晓星集情况,10岁的宣钜华跟着侦察班数人乔装成赶集的农民,从山王乡出发走了30多公里路。“沿路要经过好几个检查站,侦察班班长将枪塞进我的破棉袄里,因为我年龄小,比较机灵。”宣钜华回忆,经过侦察,他们将晓星集乡公所的敌军人数等基本情况摸排清楚。这一战,他们消灭了盘踞此地的日伪军,他也因此成为当时荣立三等功年龄最小的战士。

“今天的好日子是无数人拿命换来的,胜利后也要将红色故事流传下去,让红色精神在更多人心中生根发芽。”宣钜华说,“如今祖国强大,人民生活幸福,革命先烈们吃的苦、流的血都是值得的。希望年轻人能够不忘历史,努力为国家贡献力量。”\人民日报