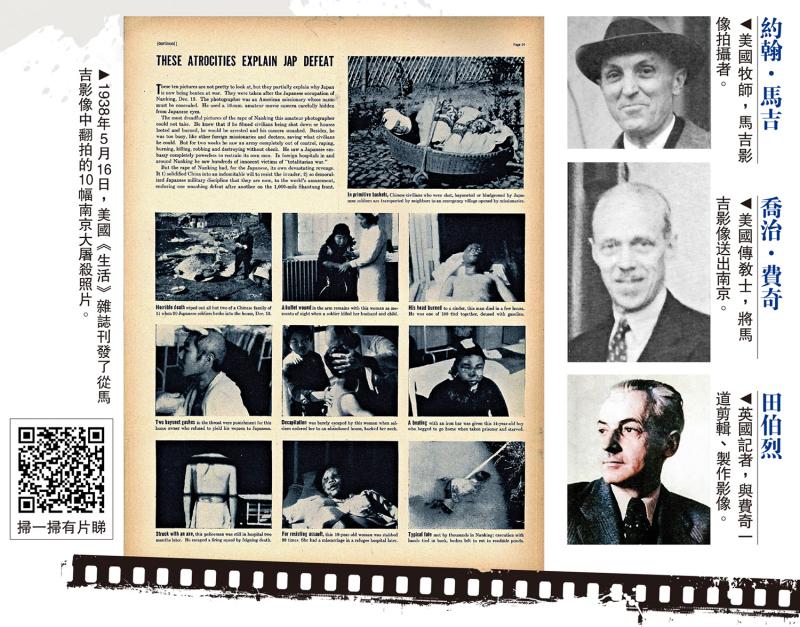

图:1938年5月16日,美国《生活》杂志刊发了从马吉影像中翻拍的10幅南京大屠杀照片。

正在热映的《南京照相馆》电影中,阿昌冒死送出日军暴行底片,展现了普通人在至暗时刻守护真相的壮举。

在真实历史中,南京大屠杀期间,美国牧师约翰.马吉用16毫米摄像机秘密拍摄了日军暴行,时任南京安全区国际委员会总干事的美国传教士乔治.费奇,冒死将马吉的8卷16毫米电影胶卷底片秘密送出南京,在上海与英国记者田伯烈一道剪辑后制成4份拷贝,在美国、英国等多国展示,以直观的画面场景向全世界公开揭露了南京大屠杀悲惨真相。\大公报记者 陈旻

1937年12月13日,侵华日军占领南京后展开大屠杀,30万同胞被日军用各种惨无人道的手段残暴杀戮。危难之际,冒着生命危险留守南京的24位国际友人设立了安全区和难民营,尽力保护、拯救了20多万人的生命。

1912年,牧师约翰.马吉(John Magee)被美国圣公会派往中国传教。南京大屠杀期间,他担任国际红十字会南京分会主席和南京安全区国际委员会委员,并在安全区建立急救医院,一次次冒着生命危险,用16毫米摄影机记录下日军泯灭人性的种种罪行,为南京大屠杀留下了弥足珍贵的影像证据。

费奇屡在日军封锁下冒险运粮

在纽约纪念南京大屠杀受难同胞联合会的推进下,2002年10月2日,约翰.马吉的儿子大卫.马吉将父亲当年使用的摄像机和拍摄的4盘胶片捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。2015年,这台贝尔牌16毫米摄像机和影像资料被联合国教科文组织列入《世界记忆名录》。

乔治.费奇(George Fitch)1883年出生于江苏苏州,1909年自纽约协和神学院毕业后回到中国,担任上海基督教青年会传教士,1936年举家迁往南京,1937年12月被推举为南京安全区国际委员会总干事。

作为总干事,他最重要、最棘手的工作就是解决安全区内20多万难民的吃饭和住宿问题,为此他常常寝食难安、彻夜难眠。他屡次在日军严密封锁下,冒着危险运输粮食。与此同时,他还搜集、整理和记录日军的暴行。他认为,作为一个亲历者,有责任记录真相,更有责任将真相公诸于众。由于费奇负责安全区食品、药品筹集,曾多次往返于南京、上海之间。

田伯烈参与剪辑 制成11分钟影像

其间,费奇于1938年1月冒着生命危险,将约翰.马吉拍摄的胶片成功送出南京。费奇抵达上海后,同田伯烈一道编辑影像画面,插入案例简介字幕,在柯达公司首次制成4套拷贝。这个版本的马吉影像时长11分钟。

英国记者田伯烈(Harold John Timperley)1898年生于澳洲,1918年来华,先后担任过路透社、美联社和《曼彻斯特导报》驻华记者,常驻北京。1936年5月,《曼彻斯特导报》派他来中国观察战局,驻上海。

历史学者认为,田伯烈是世界上第一个向外界全面、系统、公开地揭露侵华日军南京大屠杀暴行的西方人。田伯烈1938年编写出版的《外人目睹中之日军暴行》(What War Means: The Japanese Terror in China)一书,除中英文版外,该书还发行了法文、丹麦文、日文等版本,在世界范围内造成很大的影响,对南京大屠杀真相的传播起到了不可替代的作用。

1938年5月16日,美国《生活》杂志刊发了从马吉影像中翻拍的10幅照片,还原了南京大屠杀的血腥场景。数百万美国人因此得知了影片的存在。出于人身安全考虑,该杂志上没有提及摄影者约翰.马吉的名字。