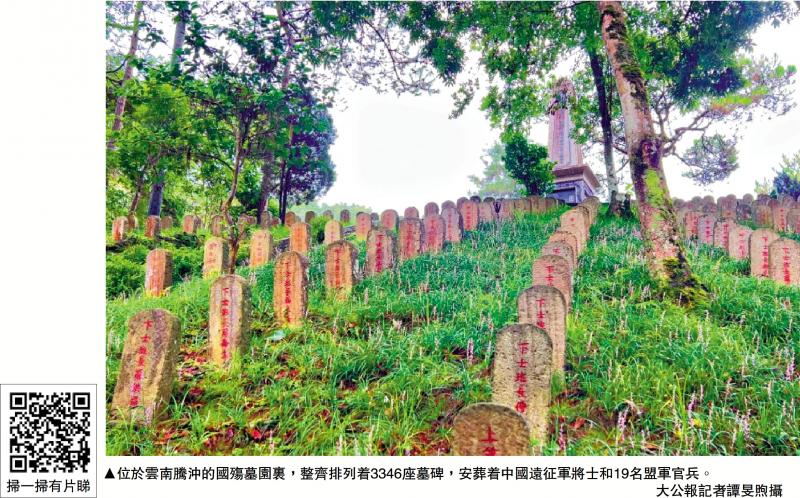

图:位于云南腾冲的国殇墓园里,整齐排列着3346座墓碑,安葬着中国远征军将士和19名盟军官兵。/大公报记者谭旻煦摄

“八莫战役中,敌我伤亡比例是十比一,莫茂克战役中,我伤亡官长两人,士兵六人。在八莫近郊的战役中,我阵亡的军官有连长倪希你,排长杨爱民、董玉坤、范守勤、王述禹、潘金石。”这是一段摘自一九四四年十一月二十六日,大公报战地记者吕德润发自八莫、原载一九四四年十二月七日《大公报》的报道内容。当年,吕德润被称为“中国远征军真正的前锋”,永远乘坐最前方战车采访,甚至乘坐B-25轰炸机直击盟军轰炸日军。

在抗战胜利八十年后的今天,云南腾冲国殇墓园里,一块从缅北八莫寻回来的残破墓碑静静矗立在苍松翠竹之下,地宫里安放着一部分从缅甸迁回来的远征军遗骸……“战斗中,他们喊着回家!回家!近年来我们终于把他们迎回家,当他们的遗骸踏入国门那一刻,心里是感动,更是崇敬!”滇西抗战纪念馆副馆长伯绍海在刻满远征军名录的纪念碑前说。/大公报记者 谭旻煦

第二次世界大战中的中国战区是盟军的重要战区之一。1942年1月,反法西斯同盟国宣布,盟军建立了中国战区,揭开了中国军队与盟军协同作战的序幕。

此时,中国抗战正处于危难时刻,沿海城市均被日军侵占,唯一可以接受外援的国际通道,就是从缅甸港口仰光经缅甸北部到达云南昆明的滇缅公路,为保卫这条道路,中国政府组成了中国远征军,1942年中国远征军首次入缅作战失利后,部分部队撤至印度(改编为中国驻印军),部分退回滇西。日军占据缅北及滇西部分地区,切断了滇缅公路这一重要国际补给线。

为再次打通国际通道,配合盟军在缅甸的整体反攻,1943年10月开始,中国驻印军从印度开始向缅北发起反攻,1945年1月与滇西远征军在缅甸芒友会师。滇缅公路和中印公路自此贯通,极大的配合了第二次世界大战太平洋战场大反攻。

一年半内毙敌7万余人

反攻缅北、滇西历时一年半,史载中国驻印军伤亡2万多人歼灭日军4.8万余人,滇西远征军伤亡6万余人,击毙日军2.1万余人,合计毙敌7万余人。

“1944年,中国远征军反攻缅北的战役打得异常艰苦,牺牲了大量的将士”,伯绍海一边介绍一边带记者走向“中国远征军抗日将士纪念碑”,绕过纪念碑后面是一座“中国远征军抗日阵亡将士墓”。“许多年轻的战士牺牲在了异国他乡,在缅甸有些地方曾修建过墓地,但没有得到保护,被破坏了”,顺着他指向的地方,一块残破的墓碑出现在眼前。

这块残碑上方部分已经断裂,能依稀看到的文字内容是:“八师阵亡将士公墓”。伯绍海说,这块墓碑是一次赴缅甸寻找远征军遗骸的时候,在八莫发现的,当时在墓碑下面还发现了十几具远征军将士的遗骸。经过专家们的分析,当时在八莫作战的是新三十八师,所以这块墓碑完整的碑文应该是“新编第三十八师阵亡将士公墓”。人们把残碑和将士们的遗骸一并带了回来,安葬在国殇墓园的新墓区里,并复刻了这一块墓碑。

在战场上高呼“回家!”

说到将士们的遗骸回国,伯绍海的表情肃穆起来。2011年和2014年,这里曾经举办过两次庄重的“忠魂归国”,将遗落在异域的抗日将士的遗骸迎回了他们日夜向往的祖国。伯绍海深度参与了“忠魂归国”,他说,2011年9月14日上午,19位远征军将士骨灰以及两罐泥土,隆重落葬在国殇墓园。2014年6月迎回了中国远征军(驻印军)新编三十八师在八莫、南坎两处墓地搜寻到的部分遗骸,以及遭破坏较为严重的缅甸腊戌和芒友两处墓地的两罐圹兆土,共24个骨灰罐。

“能陆续迎回部分远征军遗骸,我们心里很感动,这些年轻的战士终于能回家了”,伯绍海多年来一直关心和研究滇西抗战和中国远征军。他告诉记者,据研究,这些年轻的战士,在战场上一直喊着同一个口号,有日本兵曾记录了这个事情,但是他们一直不明白,这些士兵、这些年轻人在喊什么,后来才知道,他们喊的是“回家!回家!”

阵亡将士归葬国殇墓园

大公报战地记者吕德润曾在报道中说“不到前线,就不会真正明瞭中国士兵的勇敢”。在伯绍海看来,这些年轻的战士们,在异国他乡的战场上,他们始终坚信,他们一定能打回祖国去,收复我们的河山!可惜很多人牺牲在了异国他乡。

伯绍海说,“当他们的遗骸回到祖国,下葬前我为他们守灵,在骨灰罐前,我轻轻地说,某某某,你终于回家了,欢迎回家”。如今,这些将士们的遗骸得以归葬祖国,见证国家的复兴和强大,相信是对他们最大的慰借,“未来,希望还有在缅甸阵亡的将士能归葬腾冲国殇墓园,我们在这里等他们回家”。