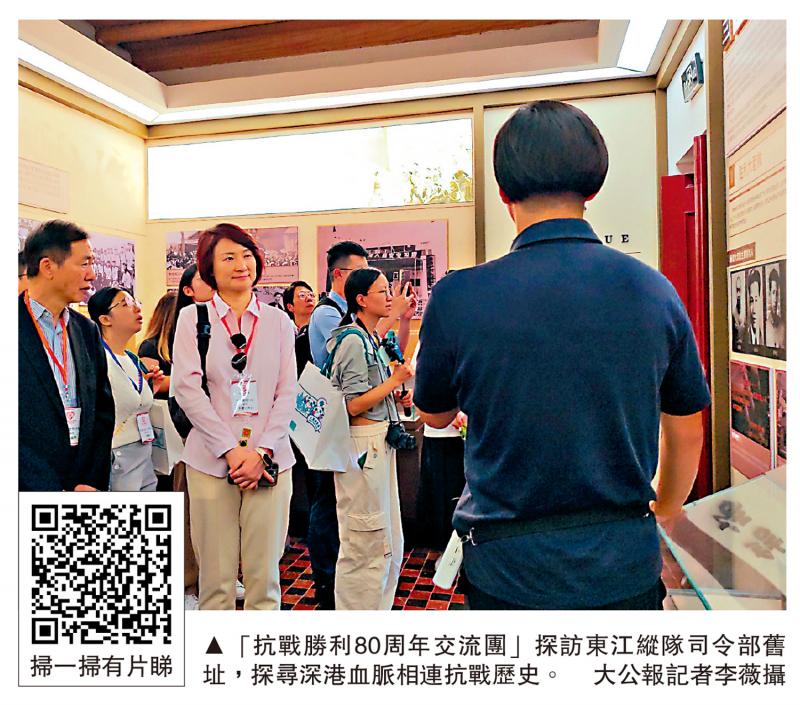

图:“抗战胜利80周年交流团”探访东江纵队司令部旧址,探寻深港血脉相连抗战历史。\大公报记者李薇摄

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由香港特区政府“爱国主义教育工作小组”主办的“抗战胜利80周年考察团”27日到访深圳东江纵队纪念馆和东纵司令部旧址,探寻东江纵队与香港血脉相连的抗战历史。

深圳东江纵队纪念馆于2000年12月2日开馆,由史迹展厅、前进报社旧址组成。在深圳东纵纪念馆专题展区,一幅幅泛黄的老照片引发考察团驻足。据史料记载,抗战期间先后有1500余名港澳爱国青年和华侨子女冲破日军封锁,跋涉至深圳、惠州等地投身东纵,他们中许多人牺牲在战场。

深港青年用生命书写家国情怀

“这些数字的背后是深港青年用生命书写的家国情怀。”广东南方红色文化研究院特约研究员王勇表示,东纵的政治工作、文化宣传与情报网络因港澳青年的加入而极具活力。他们不仅参与创办《前进报》等抗日刊物,更利用语言优势建立对港联络站,为盟军提供日军动向情报。

在讲解中,王勇特别提及香港爱国教师李淑桓的事迹。李淑桓以柔弱之躯,不仅自己投身抗日洪流,更将六子一女全部送上前线,1941年,李淑桓不幸被捕,英勇就义。她用行动诠释着“国家兴亡,匹夫有责”的千钧分量,李淑桓的坚韧和无私奉献精神,使她成为人们心中的英雄母亲,被誉为“东江游击队之母”。

考察团成员李女士表示,纪念馆的每件展品都是会说话的历史证人,它们见证着深港同根同脉的抗战传奇,更昭示着大湾区携手前行的精神密码。

踏入深圳土洋村东纵司令部旧址,时光的厚重感扑面而来。院内那棵118年的古树见证了东纵从诞生到发展、从成长到壮大的每一个关键瞬间。

东纵司令部旧址,绝非普通的建筑集合,它是华南抗战的核心指挥中枢,是决定战略走向、指挥作战行动的关键所在。在这里,中共广东省临时委员会成立,土洋会议召开,一系列重要决策在此制定,为广东地区的抗日斗争指明了方向。在司令部旧址一侧的小房子,屋内工作人员接发电报的场景生动呈现,原来这曾是一个马厩。在危机四伏的抗战时期,将电台安置于此,四周的马匹和杂物成为天然掩护,有效躲避了敌人的搜查。

“抗战期间,100多封电报在这里接发,与延安保持着紧密联系。”工作人员表示,这个小房子是华南地区最重要的情报站,成为连接华南与延安的重要桥梁。它及时传递着重要信息,为抗战决策提供了关键依据,在华南抗战的胜利进程中发挥了不可替代的作用。\大公报记者石华、李薇