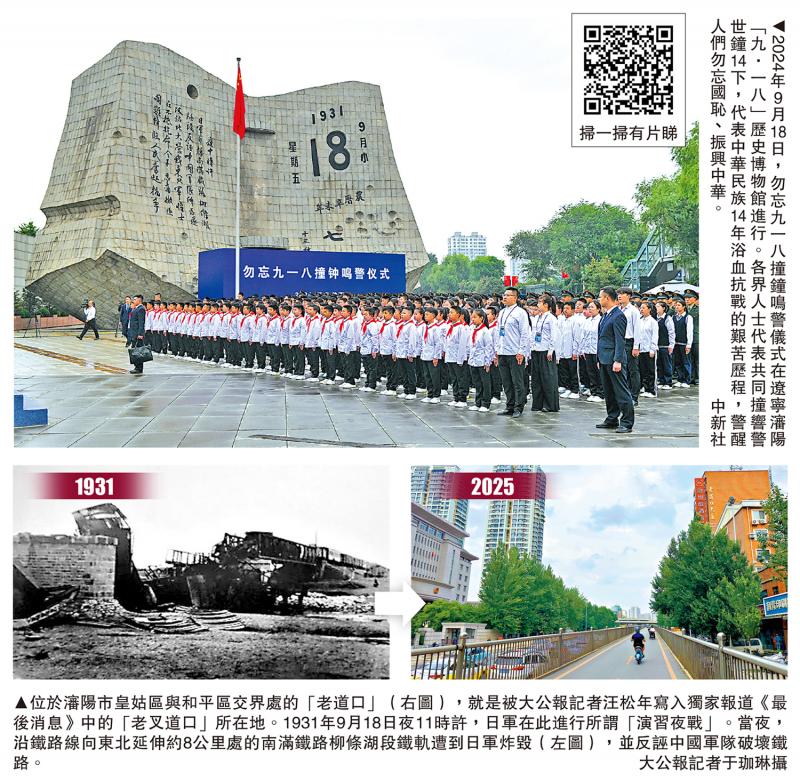

上图:2024年9月18日,勿忘九一八撞钟鸣警仪式在辽宁沈阳“九.一八”历史博物馆进行。各界人士代表共同撞响警世钟14下,代表中华民族14年浴血抗战的艰苦历程,警醒人们勿忘国耻、振兴中华。\中新社;下图:位于沈阳市皇姑区与和平区交界处的“老道口”(右图),就是被大公报记者汪松年写入独家报道《最后消息》中的“老叉道口”所在地。1931年9月18日夜11时许,日军在此进行所谓“演习夜战”。当夜,沿铁路线向东北延伸约8公里处的南满铁路柳条湖段铁轨遭到日军炸毁(左图),并反诬中国军队破坏铁路。\大公报记者于珈琳摄

车水马龙的沈阳公和立交桥,毗邻皇姑屯线与渖大线铁路,是连接皇姑区与和平区最为繁忙的交通枢纽。尽管历经多次城市改造,人们仍可从桥旁伫立的“老道口大厦”、沈阳铁路局档案馆、沈阳铁路运输中级法院等建筑中,依稀辨认出它昔日的风貌──这里,就是震惊中外的“九一八事变”发生时,被《大公报》记者汪松年写入报道的“老叉道口”。

1931年9月18日夜11时许,日军在此进行所谓“演习夜战”。当夜,沿铁路线向东北延伸约8公里处的南满铁路柳条湖段铁轨,遭到日军炸毁,并反诬中国军队破坏铁路。随后,日军猛烈进攻中国军队驻地北大营,悍然发动了“九一八事变”。

与此同时,远在天津办报的《大公报》编辑部,以敏锐的新闻嗅觉为事变报道预留了宝贵版面。次日刊登的《最后消息》,成为国内外第一篇披露“九一八事变”的新闻,打响了报人抗战的第一枪。而1931年9月20日发表的《本报记者谒张谈话》,更是“九一八事变”后外界首次看到张学良的态度。\大公报记者 于珈琳沈阳报道

大公报记者紧跟“日军演习”异动

“这里就是当年的日本附属地。”沈阳九一八历史博物馆原馆长助理崔俊国带着大公报记者几经辗转,找到“老叉道口”所在地,“这里是最早的沈阳火车站的前身,后来火车站迁到了距离这里只有3公里的位置。”崔俊国介绍,“南满附属地”曾经是日本控制中国东北的中心,见证了其侵略活动。1905年日俄战争结束后,日本不仅获得了“南满铁路”的控制权,还设立了“南满铁路附属地”。

在“九一八事变”爆发之前,沈阳的城市管理呈现出特殊的分治格局:一部分地区仍由中国政府直接管辖,另一部分地区则被日本人掌控。“那时,由于是附属地,这里有很多日本铁道守备队官兵。”崔俊国介绍,“而且时常有日军所谓的‘军事演习’发生,频率多的时候几乎每天都有一次。”这也使得当时附近的中国居民对此类演习见多不怪,“当时大公报记者能如此敏锐地捕捉到这个消息,我想也是有他的研判的。”

自沙俄在沈阳规划火车站至今的200年间,老道口见证了东北大地上的风云际会。“从老道口往东走不远是三洞桥,这里是皇姑屯事件的发生地,也是当年中国人修的铁路和南满铁路的交汇处。”1928年,日本关东军蓄意炸毁奉系军阀首领张作霖所乘专列,其背后的侵略意图与“九一八事变”如出一辙,昭示着日军侵略中国是蓄谋已久。

《谒张谈话》保留珍贵历史材料

“九一八事变”爆发的第二日,关东军迅速占领了南满、安奉铁路沿线的重要城镇,随后又向长春等地发起进攻。短短4个多月,日军先后占领了辽宁、吉林、黑龙江三省。1932年2月,东北全境沦陷,日本拉开了侵略中国的大幕。

而早在1931年9月19日凌晨,审阅完记者汪松年报道的大公报总编辑张季鸾就深感事态严峻。他马上打电话给在北平的总经理胡政之,要他设法采访正在北平协和医院疗养的张学良。当日早晨,与张学良已是老相识的胡政之,驱车来到协和医院。他是“九一八事变”后第一个见到张学良的记者。当时,由于等待会见的客人甚多,张学良匆忙中接受了胡政之的采访表示:“精神恢复,步履如常,耳聋亦已大愈。”

1931年9月20日,《大公报》发表《本报记者谒张谈话》,这是“九一八事变”后外界首次看到张学良的态度。张学良说:“君来访问沈阳之新闻乎?实告君,吾早已令我部士兵,对日兵挑衅不得抵抗,故北大营我军早令收缴军械,存于库房。昨晚10时许,日兵突以300人扒入我营,开枪相击,我军本未武装,自无抵抗,当被击毙3人……”这篇由胡政之亲自采写的新闻,此后也被学界视为“九一八事变”的重要史料。

在如今的沈阳市,北大营旧址陈列馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆……一座座历史博物馆是日本侵华无可辩驳的罪证。“九.一八”历史博物馆残历碑庄严矗立,每年9月18日响彻城市上空的防空警报,不仅是悼念与警示,更是一种历史的传承。它提醒每一个中国人,勿忘国耻,缅怀先烈,从苦难辉煌中汲取奋进的力量。