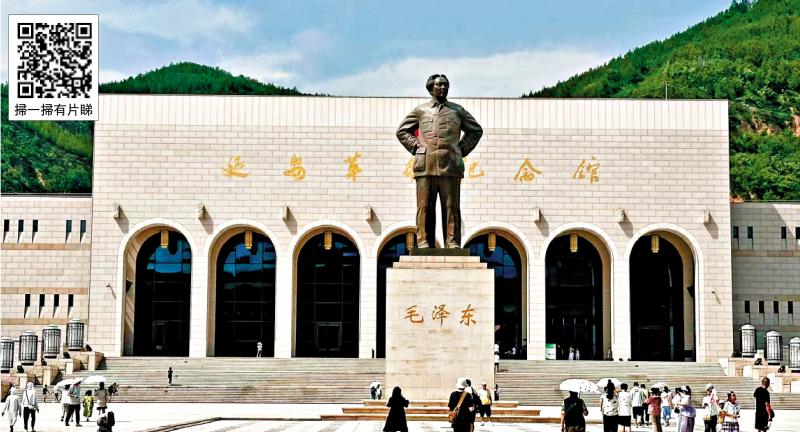

图:延安革命纪念地坐落在陕西省延安市王家坪,这里是1935年10月至1948年8月毛泽东居住地和中共中央所在地。\大公报记者苏雨润摄

巍巍宝塔山,滚滚延河水。在陕西延安,西北黄土高原起伏的群山围成坚固的屏障,使其成为天然的军事城池。中共中央在延安13年留下深刻的印记,让延安精神在历史淬炼中永续生长。1937年,延安尚处于封锁区,外界对其知之甚少。为了将真实情况反映给大众,《大公报》派记者范长江首次踏入延安,与中共领导人毛泽东推心置腹,展开“竟夜之谈”。此后,陆诒、孟秋江、孔昭恺等大公报记者怀着救亡救国的一片赤诚相继奔赴延安,在这片“红色热土”寻找中国革命前途的答案。

距范长江首访延安88年,记者近日再访延安,沿着大公报前辈的足迹,完成两代大公人的时空对话。延安大学文学与新闻传播学院新闻系主任郭小良在接受《大公报》专访时表示,抗战时期,《大公报》是从国统区向延安派出最多记者的报纸,《大公报》客观公正地向全国人民报道了中国共产党对抗日战争的政策和主张,对于民众了解中国的真实状况、了解共产党起到了积极正面的作用。\大公报记者 孙志、苏雨润

据可查资料记载,抗日战争时期,特别是从1937年抗战全面爆发到1945年抗战胜利,《大公报》先后有4位记者来到延安进行采访活动,他们分别是范长江、孟秋江、陆诒,以及1944年中外记者采访团成员孔昭恺。

范长江与毛泽东展开“竟夜之谈”

凤凰山革命旧址是中共中央1937年1月至1938年11月的驻地,其间召开了洛川会议、六届六中全会等重要会议。走进毛泽东当年居住的简朴砖石结构窰洞,中间一孔是会客地。当年,这里仅有“一张木椅、一张桌子、一条木櫈、一盆木炭。木桌上放了许多纸条,还有经济学和哲学的书籍。”毛泽东就是在这里完成了《实践论》、《矛盾论》和《论持久战》。郭小良介绍,当年大公报记者范长江(右图)与毛泽东的“竟夜之谈”就是在这孔窰洞中进行的。

在“竟夜之谈”的采访中,毛泽东第一次向范长江系统地阐释了中国共产党对抗日战争的政策和主张,谈及抗日战争、民主建国、与国民党合作等问题,以及要将马克思主义理论和中国革命的具体实践相结合。范长江随后在通讯中写到:“毛泽东说共产党的要求,希望中国走上宪政民主之路,以民主求统一求和平。和平统一之后,始可以言抗战。”1937年2月14日,范长江返抵上海,15日便将通讯《动荡中之西北大局》发表。

郭小良说,在和范长江的谈话中,毛泽东驳斥了国内存在的速胜论和灭亡论,认为抗日战争不能速胜,但我们也绝对不会灭亡,这就是后来著名的《论持久战》。“这一次谈话对范长江本人影响也很深,他感受到了主席对中国社会发展的洞见远超常人。还没有哪一个政党的领导人像毛泽东一样,对于中国革命和前途有如此深刻的分析和洞察。”

陆诒如实报道中国革命崭新面貌

1937年9月,孟秋江在八路军驻太原办事处见到了主持工作的周恩来。同年冬天,孟秋江辗转来到延安采访,成为继范长江之后第二个访问延安的大公报记者。其间他多次与毛泽东见面。孟秋江把毛泽东关于抗战的讲话用专电连夜拍发,以《毛泽东谈抗战:望大家加倍努力争取胜利》为题刊登在武汉《大公报》上。

1937年12月,大公报记者陆诒来到延安,采访了毛泽东。12月20日,《大公报》发表了陆诒撰写的长篇通讯《毛泽东谈抗战前途》,其中详述了毛泽东接受采访时的情景。当时的毛泽东对中国的未来充满信心,他在采访最后以极兴奋的语调说道:“从战争中取得了教训,在抗战中改造了我们所有的弱点,展开了新中国的远大前程!”郭小良说,陆诒当时对整个延安进行了如实报道,讲述了中国共产党领导下的延安处于积极抗日的环境中,还介绍了土地政策、大生产运动等情况。陆诒看到了中国革命的崭新面貌,认为中国共产党和全国人民的积极状态,必定推动中国抗战到底,直至取得最后的胜利。