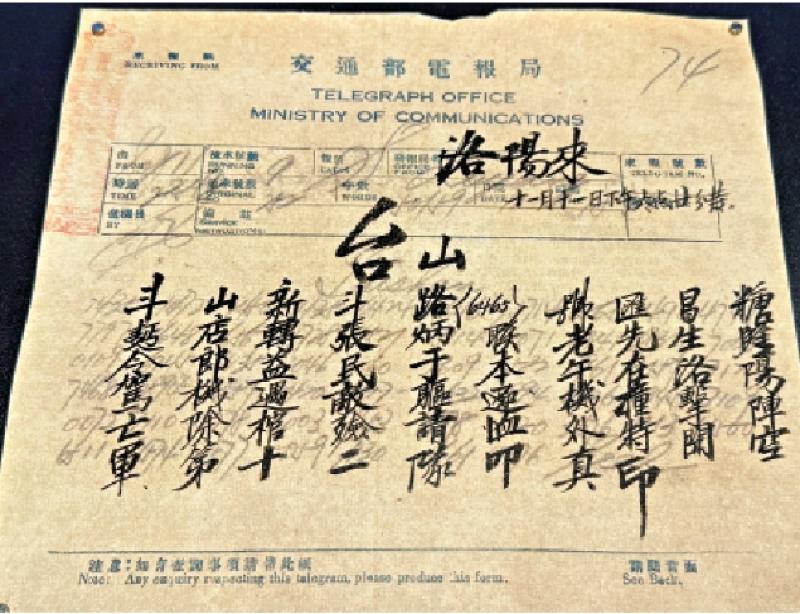

图:张益民的讣告电报。\大公报记者黄宝仪摄

江门市博物馆中,一张泛黄的电报引起很多观众的兴趣。那是一份讣告电报,上面写着“转张炳联老先生瞻,令郎益民于本午在洛阳驾机遇敌驱逐机撞击阵亡”。电报中提到的张炳联,是祖籍江门的美国华侨商人。抗战期间,他和无数心系祖国的海外侨胞一样,用尽一切办法为抗战捐款。

当时中国空军各类人才短缺,美国华侨踊跃集资开办多所航空学校,张炳联不仅捐款资助,还把自己的儿子张益民也送去航校学习。在父亲强烈的家国情怀感染下,张益民成长为一位正直的爱国青年。为了保家卫国,他刻苦学习航空技术。1934年,21岁的张益民以优秀学员毕业,怀揣着“航空救国”的理想,回国加入中国空军,任空军第七大队第十二中队少尉飞行员。

1937年11月11日,日军战机逼近洛阳,张益民为保卫家园登上自己编号为605的可赛战机,冲上了洛阳上空。在对抗中,张益民以一敌三,终因寡不敌众,人机均在空中中弹。当人们找到这位年仅24岁的英雄时,他的遗体已被烧成焦炭。

收到电报的张炳联强忍着巨大的悲痛提笔写信,向部队询问儿子战斗牺牲的详细过程。当他得知儿子不畏生死,英勇杀敌后,他做出了一个令大家为之动容的决定:把国民政府发放的英雄抚恤金全部捐出。一直到抗战胜利,张炳联仍坚持不断为抗战捐款。在强烈的精神感召下,张益民的弟弟张发文也同样踏上了从军救国的征程。