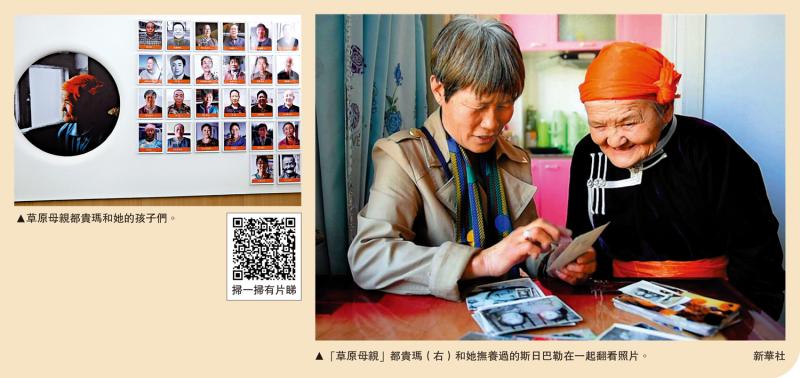

左图:草原母亲都贵玛和她的孩子们。右图:“草原母亲”都贵玛(右)和她抚养过的斯日巴勒在一起翻看照片。\新华社

“小时候没有人告诉过我的身世,后来大家说起上海3000孤儿,我才知道都贵玛额吉(额吉是蒙语中妈妈的称呼)是我来到内蒙古给我餵第一口奶的人……”今年65岁的孙保卫,当年他被送到内蒙古时才一岁,是都贵玛额吉养育的28个“国家的孩子”中年龄最小的一个,如今每每说起这段经历,他总会泪湿眼眶。孙保卫说,他是不幸的,襁褓中就被迫离开了亲生父母。同时也是幸运的,是国家和草原人民养育他健康长大。

8月16日,参加“2025年范长江行动香港传媒学子内蒙古行”的蒙港学子走进内蒙古四子王旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地,一起聆听了草原母亲都贵玛的感人故事。/大公报实习记者 田季冉

1959年,中国遭遇了严重的自然灾害,一批批孤儿送至上海福利院,奶粉供应出现了巨大困难。获知这一情况后,时任全国妇联主席的康克清焦急万分,她立即向周恩来总理进行汇报,希望从其他省份调一些奶粉给孩子们喝。周总理于是就想到了时任内蒙古自治区政府主席乌兰夫。接到总理电话,乌兰夫立即召开会议。大家认为,支援奶粉只能解决眼前困难,以后怎么办呢?“不如把孤儿接到内蒙古来,让牧民抚养,让草原把他们养大!”

随后,内蒙古专门为这批孤儿建设了10座大、中型育婴院。1960年初,内蒙古开始了接收孤儿及安置工作,3000名孤儿分批送到内蒙古。他们从此有了一个共同的名字——“国家的孩子”。

抵达内蒙古之后,孩子们先被统一送到临时保育院集中养育,等到适应环境、身体状况好起来后,再被送去领养家庭。站在四子王旗临时保育院里,看着送来的28个孩子,那一年才19岁,还是一位草原少女的都贵玛,没有丝毫犹豫,就马上当起了孩子们的额吉。

倾注心血 28个孩子无一人夭折

都贵玛的蒙古包成了28个孩子的摇篮,大的不过五六岁,小的才几个月,襁褓上缝着写有“代用名”的布条。她把小床摆成圆圈,自己睡在中央,夜里无论哪个孩子哭闹,伸手便能轻拍安抚。语言不通,她便在蒙袍上绣不同纹样辨认孩子;奶粉稀缺,她彻夜守着炉火熬製牛奶。“接一个、活一个、壮一个”,这句草原上的誓言,在500多个日夜的守护中化为现实,28个孩子无一人夭折,创造了饑荒年代的奇迹。

都贵玛倾注心血的照顾,让28个孩子奇迹般地健康成长。大半年过去,幼童们蹒跚学步、咿呀学语,那一声声“额吉”直抵她心底最柔软的地方。但保育院只是中转站,孩子们身体好了,就要被牧民家庭领养。

“那些日子,牧民们骑着马、驾着勒勒车来领养孩子的场景隔三差五就上演。孩子一个个被接走的夜晚,我躺在床上,心潮翻涌,彻夜难眠。”当第一个孩子被牧民抱走时,都贵玛追着勒勒车奔过草丘。此后每次有人接走孩子,都贵玛总会偷偷骑马到领养家庭附近,确认孩子笑着吃奶才含泪离开。

接生工具传承草原医者精神

临时育婴院的使命终结,都贵玛又奔赴到了新的岗位。1974年,都贵玛入党,参加旗医院组织的培训,跟随妇产科医生学习接产技巧及产科医学知识。上世纪70年代的牧区,分娩是妇女的“鬼门关”。危急时刻,都贵玛跪在难产产妇旁三天三夜,用土法保温早产儿,口对口吸出羊水,搓热青紫的小脚,晨曦中一声啼哭刺破长空。那个被救活的男孩取名“松布尔”,在蒙语中寓意着奇迹,四十多年后仍唤她“额吉”。

退休时,都贵玛将她老师所赠的接生工具,交给年轻医生马西毕力格。这个斑驳的铁盒,见证过40位母亲的生死,如今这种大爱的精神已成为草原医者的精神火炬。

“他们始终是我的孩子”

2019年人民大会堂的金色灯光下,都贵玛被授予“人民楷模”的国家荣誉称号,勋章的光芒照亮了半个世纪的守望。如今都贵玛抚养的28个孩子遍布草原,都已长成了真正的草原儿女。微信群里,年过花甲的“孩子们”分享着炖羊肉的照片,蒙古语问候刷满屏幕。都贵玛开心的笑着,“不管我的孩子多老了,他们始终是我的孩子。”