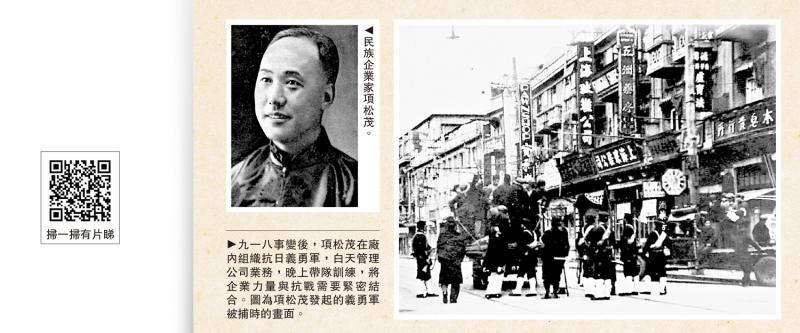

左图:民族企业家项松茂。右图:九一八事变后,项松茂在厂内组织抗日义勇军,白天管理公司业务,晚上带队训练,将企业力量与抗战需要紧密结合。图为项松茂发起的义勇军被捕时的画面。

在上海虹口昆山路的老宅里,项秉仁自幼在一幅遗像下成长。遗像中,眉目坚毅的男子正注视着前方─他是项秉仁未曾谋面的祖父,著名民族企业家、抗日义勇军营长项松茂。遗像两侧悬挂的对联─“平居宜寡欲养身,临大节则达生委命;治家须量入为出,徇大义当芥视千金”。这幅对联伴随了项家几代人的日常,这不单单是家训,更是项松茂一生的写照。出生于宁波的项松茂在上海创办“五洲固本皂药厂”,同时生产药品和肥皂。抗战期间,他始终坚持国货生产、抵制日货,同时在厂内组织抗日义勇军,于1932年为营救被日军抓走的职工而失踪。

项秉仁是项松茂的孙辈,由于祖父在1932年“一.二八”事变中遇害,他从没见过祖父,但从父辈和亲友的口述中,祖父的形象始终鲜明。\大公报记者 孔雯琼上海报道

项松茂出生于宁波,青年时期投身实业,在上海创办“五洲固本皂药厂”,同时生产药品和肥皂。那是一个外资垄断、洋货充斥的年代,他坚持民族立场,联合多家国货商号在报纸上发起抵制日货的倡议,在原料采购方面也优先选用国产,即便成本高昂,也拒用日本货。

企业力量与抗战需要紧密结合

早在20世纪20年代末,项松茂便筹划建设中国首家高纯度甘油厂,以打破外企在关键医药原料上的垄断。九一八事变后,项松茂组织员工接受军事和救护训练,将企业力量与抗战需要紧密结合。“我祖父威望高,组织能力强,在厂内组织抗日义勇军,当仁不让地成为营长。”项秉仁告诉记者,祖父既是总经理,也是义勇军的带头人,白天管理公司业务,晚上带队训练,“他说为了不做亡国奴,只有人人负起抗日救国的责任,政府一有号召,我誓必与各位一道奋身杀敌,与东洋鬼子决战决胜,不惜血洒疆场。”

“我是组织者,我必须亲自去”

“一.二八”事变前夕,上海已是风声鹤唳。项松茂深知自己作为民族工业的中坚力量,又是抗日救国会委员及义勇军组织者,他早已成为日军的眼中钉。战事爆发后,他带领药厂昼夜加班,为前线生产药品和物资;义勇军则在下班后接受军事训练,随时准备支援战场。

在这期间,日军强行闯入五洲大药房北四川路分店,逮捕了11名职工,他们同时也是义勇军战士。项松茂闻讯即赶去救人。当时有人劝项松茂可派别人先去探查,“但他认为,作为组织者,必须自己站出来。”项秉仁向大公报记者转述他从家人中听到的缘由,“我祖父表示:‘这11个人是我的职工,也是我的战士。我是组织者,我得亲自去,这和派别人去的意义完全不同。’”这种选择意味着必死无疑,但义勇军的旗帜不能倒。项松茂先后两次前去与日军交涉,第二次进入日军宪兵队司令部后,便再未归来。翌日,上海的报纸登出了“项松茂失踪”的消息。此后,他的遗体和具体遇害地点一直成为历史的谜案,宁波老家的祖坟中,留的只是一个空穴。

在上世纪三四十年代的上海,项松茂的名字几乎家喻户晓。“祖父牺牲后,我们家很少在外说这些事。”项秉仁向记者表示,但祖父的名字和故事总会被人们唤起。“大概是六十年代左右,曾有一位市爱国卫生委员会检查团的工作人员进家,看着祖父的遗像,沉吟良久,然后深深鞠躬;一次到同学家做客,同学的父亲在餐桌上摆出两块肥皂,说这是出自五洲厂的产品,借此谈起那段抗战岁月。”如今,项松茂的事迹成为研究上海抗战史的重要片段。在后人心中,他的价值不仅在于历史定位,更在于留下了一种可供代代守望的精神──无论身处商场还是战场,都能以家国为念,舍生取义。