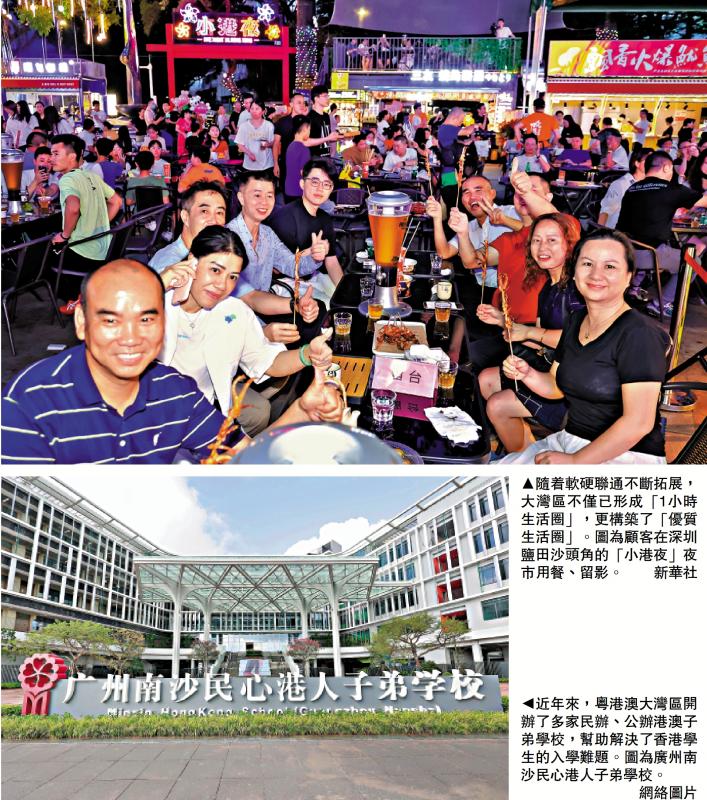

上图:随着软硬联通不断拓展,大湾区不仅已形成“1小时生活圈”,更构筑了“优质生活圈”。图为顾客在深圳盐田沙头角的“小港夜”夜市用餐、留影。\新华社;下图:近年来,粤港澳大湾区开办了多家民办、公办港澳子弟学校,帮助解决了香港学生的入学难题。图为广州南沙民心港人子弟学校。\网络图片

编者按

跨江跨海通道与轨道交通串珠成链,“港车北上”落地实施,“湾区一小时生活圈”初现雏形;“真金白银”的补贴与完善的配套服务,让港青跨城创业从梦想变为现实;创科同频共振,推动“香港研发、湾区转化”模式落地生根;制度规则衔接加速推进,“港澳药械通”“广东院舍照顾服务计划”等创新举措落实惠民……

“十四五”期间,粤港澳大湾区在基础设施互联互通、规则衔接机制对接、科技协同创新、民生融合共享发展等方面呈现多重突破,为区域高质量发展注入了强劲动力。今起《大公报》推出《“十四五”湾区互联互通》系列报道,讲述这5年随着大湾区软硬联通不断拓展,“北上南下”双向奔赴,人流、资金流、物流相互交织的生动故事,呈现粤港澳大湾区日益深度融合的新景象。

每逢周五,结束手头的工作后,港人叶汉忠便会从香港驱车,经港珠澳大桥来到广东江门,度过惬意的周末。两个半小时跨越三座城市,这是他早已习惯的“湾区生活”。随着港珠澳大桥、深中通道等基础设施陆续建成,“港车北上”落地实施,让一脚油门穿梭湾区多城成为常态。

据拱北海关统计,截至9月29日,今年以来经港珠澳大桥口岸进出境的车辆累计已突破500万辆次。频繁的跨境出行,“同城化”加速,是港人融入湾区“一小时生活圈”的生动写照。\大公报记者 卢静怡

“每到周末,茶餐厅门口都停满了香港车牌、澳门车牌的私家车,十分热闹。”香港人叶汉忠在广东江门一连开了两家港式茶餐厅。和许多香港人一样,叶汉忠以前喜欢在周末北上吃喝玩乐,内地强劲的消费力和生活烟火气,吸引他留了下来。对于习惯了香港快节奏生活的叶汉忠来说,江门的生活节奏显得十分松弛。“这里消费物价便宜,住得宽敞,生活也很方便。”他发现很多香港朋友也选择了在这里定居。

湾区医疗融合 就诊便利省心

香港长者陈洁瑜Helena在退休后常居广东中山。“早上和朋友一起耍太极,平时有空也一起自驾游,到处品尝美食,非常开心。”Helena说,她特别感激粤港医疗资源的对接,去年中山市新增了一家适用香港长者医疗券的医院。“回香港看病,虽然可以全部免费,但路途比较奔波,而且排队轮候时间长。如今在中山看病也可以用医疗券,省钱又省时。”

目前,广东可以使用香港长者医疗券的医疗机构(含医院及专科服务点)共计21个,为北上养老的香港长者带来极大便利。Helena赞赏称,除医疗外,内地城市很多景点都对香港长者免费开放。“我们乘公交车也免费,在这边生活幸福感和安全感都很高。”她说。

内地高效的医疗服务也受到年轻港人青睐。叶汉忠告诉记者,他去年曾因流感在广东医院看病,就诊的高效率让他印象深刻。“香港公立医院看急诊,经常排队也要等四五个小时,但在江门,我抽血检查,10到15分钟就出报告了,医生马上给开药,整个过程流畅快捷。”

家长:放心让孩子在穗读书

北上生活,子女的教育问题曾是不少香港家庭的顾虑。近年来,粤港澳大湾区开办了多家民办、公办港澳子弟学校,帮助解决了香港学生的入学难题。何太太的孩子就读于广州首个港澳子弟班,她表示,之前一直担心孩子的读书问题。广州公办学校开设港澳子弟班后,她终于安下心来,“我先生是香港人,我是广州人。我们希望孩子能稳定在一个地方上学。这几年我们看到广州港澳子弟班、港澳子弟学校越来越多,孩子小升初也可以无缝衔接本地公立学校的港澳班,这使我们很放心让孩子在广州读书。”

粤港澳大湾区三地人员的频繁流动,生动展现了北上南下的双向奔赴。如今,叶汉忠和他的太太已经办理了居住证,计划今年年底在江门购房定居。他感叹道:“内地消费没有障碍,生活非常方便,日子过得实在,看病没有担忧。我们一家都完全融入了大湾区生活圈。”