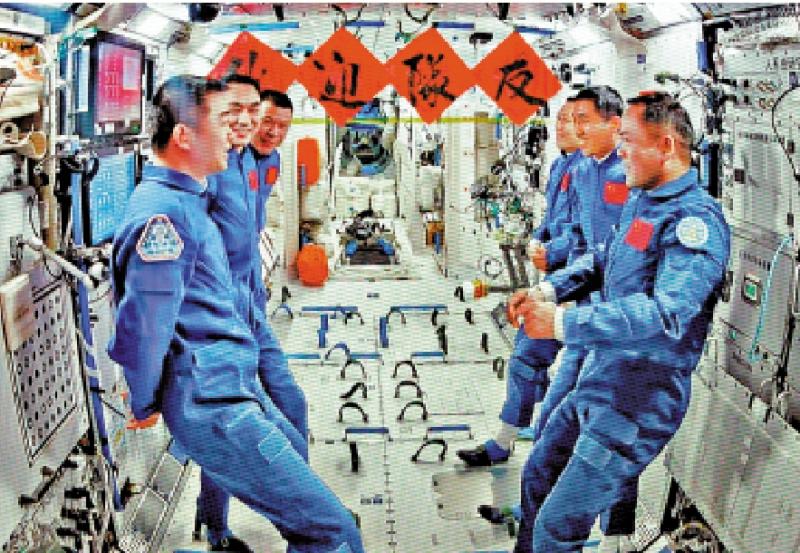

图:11月1日,神舟二十号航天员乘组和神舟二十一号航天员乘组会师后进行交流。/新华社

中国载人航天工程办公室5日发布消息称,神舟二十号载人飞船疑似遭空间微小碎片撞击,正在进行影响分析和风险评估。为确保航天员生命健康安全和任务圆满成功,经研究决定,原计划11月5日实施的神舟二十号返回任务将推迟进行。这是中国空间站首次公开因太空碎片撞击而推迟航天员返回的突发事件,专家在接受《大公报》采访时表示,中国有能力排查事故,妥善解决问题,保障航天员的安全。

11月4日,神舟二十号和神舟二十一号航天员乘组进行交接仪式,两个乘组移交了中国空间站的钥匙。至此,神舟二十号航天员陈冬、陈中瑞、王杰已完成全部既定任务,原定于11月5日晚间返回地面东风着陆场,但由于神舟二十号载人飞船疑似遭空间微小碎片撞击,计划推迟执行。

从研制之初就把安全放首位

事实上,中国空间站此前也曾有过被太空碎片撞击的情况。2023年,天和核心舱太阳翼因长期在轨运行,遭到太空微小碎片或微陨石撞击,导致局部发电效率下降,需及时维修以保障空间站能源安全。神舟十七号乘组肩负了出舱维修太阳翼的工作,指令长汤洪波搭乘机械臂移动至太阳翼作业点,对受损部位进行修复,此后太阳翼发电性能完全恢复。此前载人飞行任务,也曾出现过航天员推迟返回的情况。神舟十九号就曾因天气原因推迟一天返回地球,但是,因飞船遭到空间碎片撞击而导致的推迟还是第一次。

“航天员在太空最大的挑战就是安全,安全的上天,安全的返回。无论是空间站还是飞船,航天员在太空的活动都是安全第一。”军事专家宋忠平向《大公报》表示,中国的天宫空间站和飞船,从研制之初就把安全放在第一位。此次,神舟二十号飞船疑似遭遇太空碎片或微小陨石的撞击,带来一定的安全隐患,相信经过排查是可以解决的。

一般问题可以在轨解决

宋忠平表示,载人航天本身就是充满风险,国际空间站和美苏航天员都曾在飞行中遇到诸多包括太空碎片撞击在内的安全风险。当前,中国现在的载人航天能力已经进入世界第一梯队,此次审慎推迟神舟二十号航天员返回,就是要确保载人航天的安全。

中国空间站可搭载六名航天员,生活物资供应充足,可以保障神舟二十、二十一两个乘组在太空的补给。宋忠平表示,根据目前的消息,神舟二十号飞船将会进行安全评估,调查飞船被撞击存在的风险。一般问题,可以通过在轨解决。如果在轨无法解决,还有神舟二十一号飞船可供航天员返回。同时,中国载人航天还有充分预案,可以实施应急救援。

载人飞船最快8.5天发射救援

早在空间站建设之初,载人航天工程就确立了应急发射救援体系,实施“滚动备份、发射1发、备份1发”模式,以保障航天员安全。假如空间站或飞船出现较为严重的危险或故障,地面必须快速发射救援飞船把航天员接回,地面的长二F火箭实行应急救援最快10天内就可以发射。载人飞船同样也采用“滚动待命”策略,并具备8.5天应急发射能力以实现太空救援的能力。

宋忠平表示,中国神舟飞船也在不断提升防御太空碎片的能力。此外,中国在研的下一代梦舟飞船也将于明年首飞,其安全性将有望达到更高的水平。

太空垃圾最密集三大区域

近地轨道(LEO)

•距地表约200~2000公里,被大量遥感卫星、空间站、高分通信卫星“占领”,这里的碎片数量最多。

•许多地球观测、空间实验都选择在该轨道运行,因此“住户”最密集中。

地球轨道(MEO)

•主要有导航卫星(如GPS、北斗、伽利略等),相对较远但可能存在不易监测的碎片。

聚集地球同步轨道(GEO)

•距地表约36000公里,为各种通信卫星、气象卫星的常驻“家园”,虽然垃圾总量不如近地轨道多,但一旦“报废”很难驱离,只能变成“坟场轨道”的永久居民。

中外空间站遭太空碎片撞击事件

中国空间站

•2023年,天宫空间站的太阳翼因太空微小颗粒撞击导致局部受损。神舟十七号航天员乘组(汤洪波、唐胜杰、江新林)出舱维修空间站太阳翼。航天员在机械臂和地面团队的配合下,精准定位受损区域,对太阳翼的受损部分进行修复,消除发电性能影响。后续,多个航天员乘组都曾出舱活动,安装或升级碎片防护装置。

国际空间站

•2021年,国际空间站的加拿大机械臂(Canadarm2)被微小太空碎片击中导致损伤。

•2022年12月,“联盟MS-22”载人飞船停靠国际空间站期间遭遇微流星体撞击,导致冷却剂洩漏。

•2023年2月,“进步MS-21”货运飞船因微流星体撞击发生冷却剂洩漏事故。

专家解读 | 光学+雷达监测 多手段预警空间碎片

空间碎片已成为在轨航天器安全运行的主要威胁之一。空间碎片由人类航天活动直接产生或间接衍生。废弃航天器及相关部件是空间碎片最主要、最直接的来源,占比超过40%,包括退役卫星、火箭残骸、航天器解体残骸等。此外,还包括航天活动中的操作废弃物等。

全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩表示,预报空间碎片撞击风险的技术主要有光学观测技术和雷达监测技术两类。其中,光学观测技术是利用望远镜和相机捕捉碎片反射的太阳光,适用于高轨道碎片的探测;高精度光学系统结合图像处理技术,可分辨直径10微米以上的微小碎片。雷达监测技术,通过发射电磁波并接收反射信号,探测空间碎片的位置和速度。该技术具有全天候、远距离探测能力。

在处理空间碎片撞击风险的技术方面,庞之浩表示,对于尺寸超过10厘米的较大空间碎片,航天器倾向于主动实施轨道规避。面对难以观测的小型、微型空间碎片,航天器主要采用被动防护手段。科学家也在不断探索激光烧蚀、太空拖网、机械臂捕获等多种碎片清除技术。