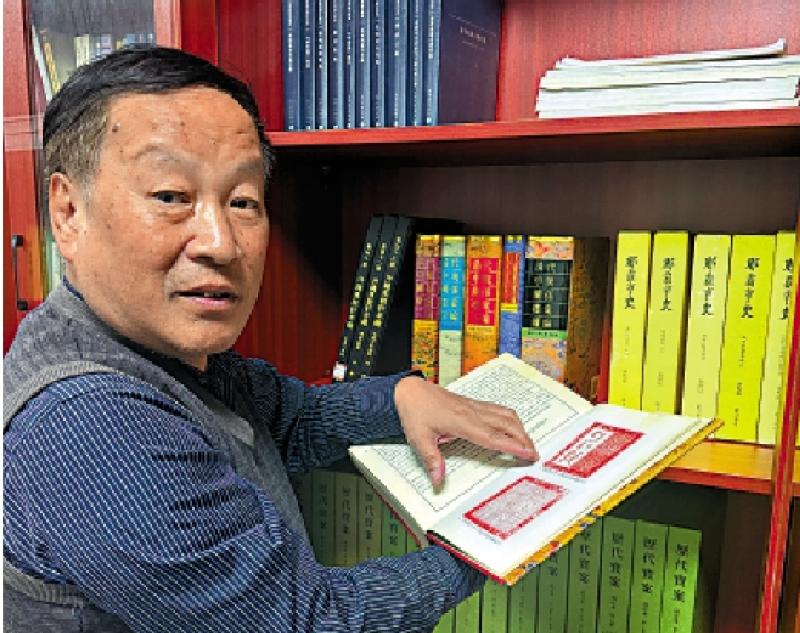

图:福建师范大学中琉关系研究所所长谢必震教授接受大公报记者专访。\大公报记者何德花摄

近日,福建师范大学首创的中国“琉球学”学科项目已获国家批准正式启动,入选中国历史研究院“绝学”学科扶持计划2025年度资助项目,成为全国六项“绝学”之一,这意味着中国学界正以学术理性参与东亚历史叙事的重塑,中国“琉球学”研究将告别以往零散化、碎片化的状态,学科未来发展将呈现体系化、融合化与国际化等趋势。

“历史上,中国与琉球长达五百馀年的友好关系,没有一个国家像琉球国那样,得到中国政府一次又一次的册封,得到中国政府正式颁令派遣移民移居藩属国。”福建师范大学中琉关系研究所所长谢必震教授接受大公报记者专访时表示,中日学者在琉球学研究中结下深厚友谊、产出大量的研究成果。在与中国五百多年的交往中,琉球从一个贫穷落后的岛国,逐步发展成为一个社会经济和文化都达到先进水平的国家,是中华文化“亲仁善邻、扶持弱小、厚往薄来”的历史见证。

福建师范大学中琉关系研究所已成立30周年,是国内目前唯一以中琉关系作为研究对象的研究机构,编纂出版了《清代中琉关系档案选编》7部、《琉球文献史料汇编》2卷,以及中琉关系研究著作20余部。

“历史上琉球王国独立存在,长期是中国明清两朝的藩属国。”谢必震介绍,福建师范大学的“琉球学”聚焦1879年之前的琉球历史和文化的研究。自1372年明朝朱元璋派杨载出使琉球开始,在明清两朝长达277年的统治中,中国向琉球派遣使者共有20余次,而琉球朝贡达300余次。明清两朝史书中详细记录了琉球朝贡事、中国出使琉球事、中国对琉球的种种优惠政策等。琉球古国也保存大量档案资料并汇集成册,形成了《历代宝案》。通过研究这些丰富翔实的史料,中琉历史关系的原貌变得更为清晰、真实。

中琉历史研究 证明钓鱼岛属中国

“琉球王国定期向中国朝贡,接受中国皇帝的册封。正由于在这样的宗藩制度下,使得中外在海疆分界等问题上得以留存清晰证据。比如中日争端的钓鱼岛问题,中琉两国都有确凿的证据证明钓鱼岛是中国的。”谢必震介绍,中琉两国确定宗藩关系后,有大量的文人、画师、测量官往来中琉两地,画师绘制大量的过海图、针路图以及琉球全岛图。在康熙五十八年(1719年)徐葆光赴琉球使团画师描绘了封舟往返于中国与琉球国之间的针路图。如今留在徐葆光《中山传信录》中的《琉球三十六岛图》就是画师们按比例准确绘制的,根本没有包括钓鱼岛以及附属岛屿,从而证明钓鱼岛以及附属岛屿是中国的领土。

中华文化与当地生活相融合

“明朝对弱小的琉球国是真心爱护,赐琉球‘闽人三十六姓善操舟者,令往来朝贡’,使得后来琉球国一跃而成为‘海舶行商为业’、‘以舟楫为万国之津樑’的贸易中转国。”谢必震介绍,这一政策明朝唯一对琉球国实施,在此之前中国政府从未派遣大规模移民移居海外。闽人入琉后,不仅将航海、造船技术传入琉球,还将中国的生活习惯、文化习俗带到了那里,将先进的中华文化与当地生活相融合,促进了琉球的社会进步。

继赐闽人给琉球后,明王朝对琉球的关心与爱护表现得更为突出。每位琉球国王的即位都要派出几百人的册封使团,在政治上给予最优惠待遇。据《明会典》记载,凡同样贡品明赐琉球的赏钱均高出其他国家。如锡每百斤赏赐五百文,赏琉球却高达八贯;苏木每斤赏值也是五百文,而赏琉球却是十贯;胡椒每斤应赏三贯,赏琉球却三十贯。