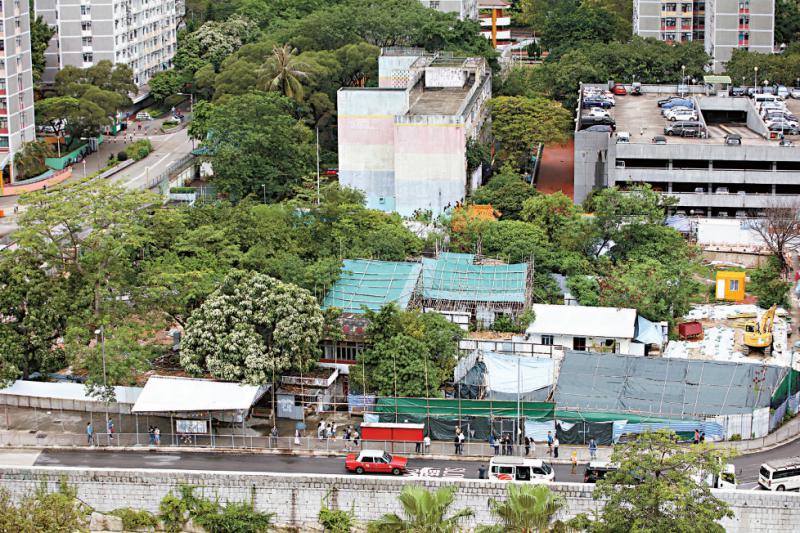

图:围村是由宗族管理的小社区,其建筑甚具防卫功能

谁说香港开埠前只是小渔村?

“衙前围村历史价值高……是重现九龙自宋朝起已有的繁盛面貌、文化聚落的证据。”学者形容衙前围是重要的历史脉络,为何?数百年来,衙前围村经历海盗、流寇、日军等威胁,依然“顶得住”,何解?

来,让村民带我们看看那些年、那些事,让石头诉说那些真实的历史故事!

衙前围村市区重建项目在今年六月公布考古发现,显示地底挖出明清围墙及更楼遗迹,这次发现除充实本港宋元明清时期的历史联繫外,也让围村历史及建筑特色再次走入大众视线。围村是由宗族管理的小社区,其建筑甚具防卫功能。数百年来,衙前围村经历海盗、流寇、日军等威胁,依然“顶得住”,何解?现时82岁、衙前围村乡长“舅公辈”的梁锡麟忆述那些年的围村故人─当中提及一段光荣历史,藉围村结构特色,同心协力抵禦外敌,包括70年前的村民,就掩护游击队以持续抗日工作。/大公报记者 程季文

衙前围村在清拆前是本港市区最后一条围村。衙前围历史可追溯至南宋末。衙前围村由三条窄街及六条横巷组成,外围布局就如本地大多数围村一样,以方形为主,唯一入口设在围墙的正中位置。围村入口,建有门楼,而门楼与角楼是防止敌人进攻之主要建筑设施。建筑史中,不少围村的门楼并非简单小门,而是暗藏水坑,在敌人用火攻时可放水抵挡,保护木门不被烧毁,亦有部分围村外围设有护河。

屋屋相连成天然屏障

距离衙前围村遗址10分鐘脚程,新蒲岗的一座工业大厦裏,1936年在衙前围村出生、人称“麟叔”的梁锡麟,还清楚记得那“三年零八个月”的人和事。用上他的形容,就是日军的入侵、管治,他一一经历过。麟叔说日治时期下,衙前围村可说是反日游击队在市区的联络站,用以提供情报交流、粮食补给。我好奇问当时有没有用“挖地道”战术,麟叔乾脆利落回应:“不用。”事缘,屋屋相连,巷巷相通,当日军屋前出现,在村民掩护下,游击队员从屋后走入巷,隐於另一间屋裏伺机逃出。

麟叔呷一口茶,对村裏的建筑娓娓道来:“村裏房屋可分三类,就是石屋、砖屋及泥屋。石屋係豪宅,然后係砖屋、泥屋。石屋数量较少,砖屋及泥屋数目相若。”、“村外大炮,有听过,但无见过。更楼都无见过,但打更传统一直保存,我细细个已听打更声,直至70年代左右先停。当然,日本仔戒严,都停过,个时晚上好静”、“个时围村出面同而家唔同,村同机场