起草基本法是史无前例的一件事,在1985年7月1日至1990年4月4日,我被全国人大常委会委任为基本法起草委员会委员,参与了起草基本法的全过程。由於两地的政治、法律、文化思维方式不同,我亲身经历了不少由此引起的争议,亦见证了草委们本着使命感和包容一一化解了这些棘手问题。

在基本法的59节中,谈得最顺利的是第五章“经济”。但在财政预算和税率政策的原则问题上,并不容易拟定。当基本法草案出台时,草案裏的量入为出、收支平衡、避免赤字和实行低税率等原则,在草委之间和香港社会上引起很大争议。有人认为,这些条文会束缚香港政府管理财政的灵活性,也有人称,难以界定何谓低税率。当时力主写下这些原则的是经济小组召集人、内地草委勇龙桂和香港草委黄保欣。这两个条文在最后表决前的一个大会上争取不到三分之二的票数,被搁浅了。

我还记得当时的情景:两个条文搁浅后,大家都离开了会场,勇龙桂还坐着不动良久才慢慢离去。勇龙桂和黄保欣委员向我们表明:香港回归后将会面对新的政治生态,政府提高福利服务的要求只会有增无减,政府如何抵禦这些压力?如何坚持香港一向吸引投资和审慎理财的政策?怀着这样的使命感和责任感,勇龙桂和黄保欣修订了原本的条文,在“量入为出”的条文中加上了“力求”两字,在“低税率”的条文中加上了“参照原在香港实行的”九个字(中英联合声明有这九个字),再加上游说的功夫,条文在最后的大会上得以顺利通过。

我们在基本法起草的过程中还遇到另一个棘手的问题:不少香港人拥有外国国籍,但香港回归祖国后,中国国籍法适用於香港;依国籍法第九条,香港永久居民若取得外国国籍或定居外国后,便丧失中国公民身份,便会失去在港的永久居留权。为了满足香港人自由流动的需要,保持家庭商贸的网络完整和港人留港的必要,香港的草委们都各自陈述理由,力争持有外国国籍的香港人保留永久居留权。我打了个比方,国家对少数民族都有政策的倾斜;而香港人是“城市遊牧民族”,有“水源”的地方我们都去探索,各种的外国护照就是我们的“马匹”,但家仍是在香港,必须保留其永久居留权。对这个敏感问题,内地草委起初静静地听,没有特别的反应,但很快便表示谅解,最后内地草委和中央政府对我们的意见真的接受了。

释法出发点为了香港长远利益

1996年3月15日,全国人大常委会通过了《关於中华人民共和国国籍法在香港特别行政区实施的几个问题的解释》,容许在中国(含香港)出生的中国公民可持有外国签发的有关证件(护照)去其他地区旅行;只要他们不到香港入境事务处申报他的国籍发生变更,他们仍是中国公民,仍可保留香港的永久居留权,也可以领取香港特区护照。这其实是全国人大常委会第一次为香港释法,正如以后的释法一样,出发点都是为了香港的长远利益。

在基本法起草的各项工作中,政制小组的工作最具争议性。从1985至1989年,政制小组收到香港各界的政制谘询方案超过80个,到1990年上半年,中英两国就最后一届立法局为香港特区第一届立法会的“直通车”方案讨论时,明争暗鬥,给小组很大压力。政制小组的召集人是时任北京大学法律系系主任的萧蔚云教授。作为召集人,每次小组会议结束后,萧教授都要向记者“吹风”报进展,之后就要面对香港“民主派”的批评,再接一批新的建议方案;此后他又再带着小组凝聚共识,在几十个方案中寻求最符合要求的。

有使命感人不追求物质生活

我一向对萧教授的学识、修养和诚恳的工作十分钦佩。1992年,我到北京大学以访问学者的身份跟萧教授学习宪法。我住的北大芍园没有空调,炎夏时,萧教授捧了西瓜来授课,我们就边吃边谈。当时我也经常到萧教授家探访,一进门的小厅、中间一个60瓦的灯泡吊在椅子围着的小桌上,四壁是满架的书,在这裏他写了很多有关宪法和香港基本法的经典论文。在北大这段时间,我接触到内地草委在酒店会议室和人民大会堂以外的生活,更让我明白了有使命感的中国人,完全不执意追求物质生活,却又活得如此丰盛的原因。

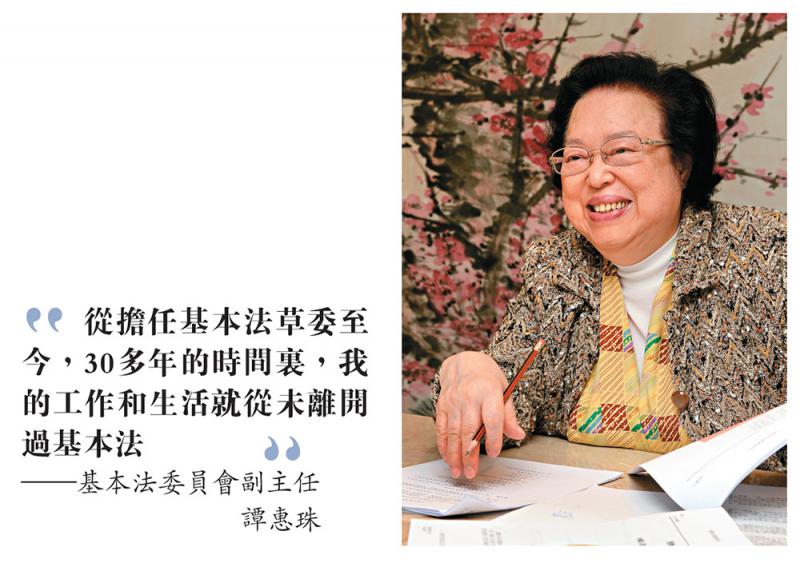

从担任基本法草委至今,30多年的时间裏,我的工作和生活就从未离开过基本法;去年六月底,我开始担任基本法委员会副主任,更深感任重道远。最近我投入“基本法口述历史”项目的工作,希望借曾担任过基本法草委和谘委的各界人士的讲述,还原和记录基本法起草的历史。这个项目得到大公文汇传媒集团的全力支持,谨在此表示衷心感谢。笔录历史不仅是传媒的使命,也是我们作为基本法和特区成立的见证者需要履行的责任。岁月不居,时节如流,不变的是我们守护基本法与“一国两制”的初心。 (小题为编辑所加)