因为爱上一个人,所以她去了他的国家(土耳其)。因为爱上中国诗歌,乌克兰诗人蔡素非(Sofiia Zaichenko)2017年毅然选择来港,到浸会大学修读博士,研究当代中国诗歌。精通五种语言的她,希望能将中国新诗翻译成土耳其文、俄文,她还当起中国文化的友好大使,把中国文学带到“一带一路”沿线国家。\大公报记者 梁靖怡(文、图)

生於乌克兰,在土耳其完成硕士学位,蔡素非一直致力研究当代汉语诗歌和翻译,也让西方读者了解中国新诗的价值、现状和发展。本科在乌克兰完成中国语言文学学士课程后,她为追随爱情,即奔赴土耳其安卡拉大学继续攻读有关汉学的硕士课程,开始研究中国当代诗歌发展。不平凡的经历,让她学会多种语文:乌克兰文、英文、俄文、土耳其文及中文。

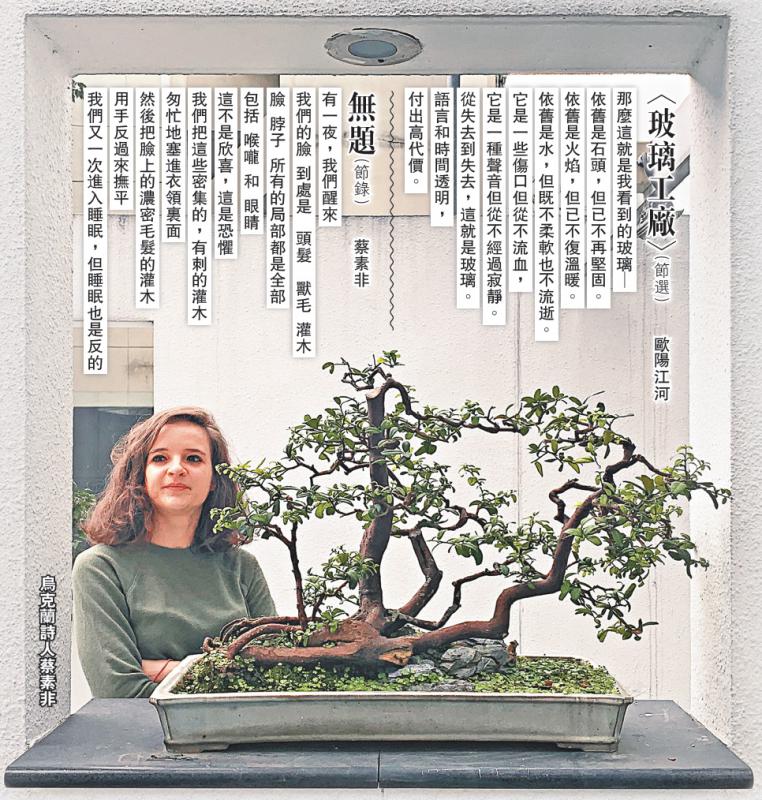

一头金黄色的波浪捲,一对迷人的眼睛,一副如陶瓷娃娃的脸,蔡素非每一句话都经过深入思索,不紧不慢却掷地有声。她是没有家的,文学也没有国界,她说自己一直在外围了解中国,故於土耳其修读博士的第一年,就毅然抓住来香港的一个机会,真正接触中国。亦因为她要执意来香港,她跟土耳其男友分开了。

机缘巧合遇上

大呼:“诗歌找到了我”

在读研究生的第一年,她去信其他批评家问关於中俄间文学的比较,那位批评家向她推荐了包括欧阳江河等作家的作品。而她第一次接触中国新诗也是机缘巧合─人给她带回来的一本诗集《如此博学的饥饿─欧阳江河集1983-2012》。她拿起诗集,手不释卷,兴奋地叫道:“诗歌找到了我!”

谈及诗歌对自己的影响,蔡素非这样说:“她是我生命中的一部分,已经融为一体。我的生活与我的事业间没有边界,我的业余爱好也是喜欢读诗。”她笑道,“欧阳江河曾经说过,‘读诗的人比不读诗的人幸福’,而我现在是幸福的人。”眉宇间洋溢着诗歌赋予她的灵气与生命力。

在2016年圣彼得堡的欧洲汉学学会双年会上,苏素非认识了浸会大学蔡元丰教授,初次见面她已很想成为蔡教授学生,回到土耳其后再以电邮沟通,於是蔡教授推荐她申请浸大的文学院,终以高分成为候选人之一,蔡教授还替她写推荐信到香港政府获得了奖学金。2017年她透过研究资助局的“香港博士研究生奖学金计劃2017/18”来到香港修读博士。

对於外部世界的了解源於高中最后一年有机会去美国,蔡素非那时就暗下决心不再留在祖国乌克兰,要出去看看,“去探索複杂性的东西,克服困难,超越自我。”蔡素非形容自己是“流浪地球”(International Homeless),生於乌克兰,去了土耳其,又来到香港,她自言有冒险精神,敢於挖掘新的文化,更希望把中国文学带到“一带一路”沿线国家。