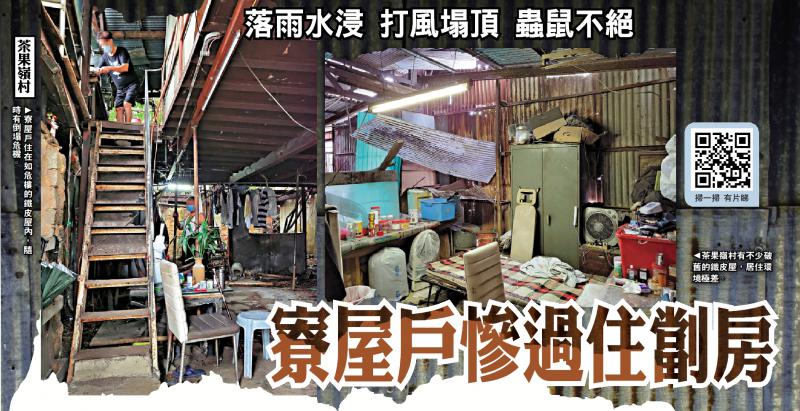

大热天时,寮屋铁皮屋居民就如住在熔炉内。大公报记者近日直击茶果岭村,有长者居于如危楼的废置铁皮屋内度过晚年;有住户屋顶曾被强风吹起,饱受水浸之苦;亦有人在板间房内过着多年“无电视与世隔绝”的生活,还要经常应付蛇虫鼠蚁突袭,惨过住㓥房。

有立法会议员担心,茶果岭村虽已纳入重建,但程序繁复恐令收地受拖延,政府部门应与寮屋居民加强沟通,多落区了解民情,达至尽早收地,居民又获得适切安置的双赢局面。\大公报记者 余风(文) 麦润田、余风(图)

寮屋问题由港英政府年代遗留至今,现时本港仍有近38万间,分布于港九新界。2019年施政报告提出重建茶果岭村、竹园联合村及牛池湾村三条市区寮屋村,最先清拆的茶果岭村,部分住户居住环境恶劣,对前景更是迷惘。

地板破烂 随时踏空跌落下层

踏进姓马街坊的家,看到犹如电影内废墟场景,该铁皮屋原为一间制鞋厂,楼高两层,下层由砖头搭建,惟部分墙壁已倒塌,上层由铁皮及木板建成,大部分铁皮已生锈。屋内长满野草,上层大半覆盖屋顶的锌铁板已被风吹走,一半地板已消失,部分地板间有宽阔罅隙,呈中空状,人一不小心踏空,随时跌落下层。一头湿髮的马先生匆匆赶回家,因为家里没有浴室及厕所,只能在附近公厕及公共浴室洗澡。

“而家天气咁热,好难顶。打风落雨,周围都漏水,无人理亦无人整。”年届80的马先生居于上址近20年,一直替别人看屋。楼上的睡房没有安装冷气机,除了杂物便只有一张摺床,床尾的屋顶已“穿窿”。“蛇虫鼠蚁,蜈蚣什么都有。”马先生申领高龄长者生活津贴过活,因每月只象征式缴交500元水电费,故此“住住先”。去年12月地政总署已作人口冻结登记,“希望清拆时,可以给我一间公屋。”

“打风落雨,试过屋顶被吹起,家里亦水浸。”70岁的锺先生与妻子及两名儿子一名女儿,居于该村的小木屋已有逾20年,约百多平方呎的寮屋分上下层,下层是客厅、厨房及厕所,也是锺先生的卧室,一张双人床已占去大半空间。

经济条件差 盼安置原区公屋

锺先生曾任职保安,靠微薄的薪金养活一家五口,早前因年纪大退休。早年台风吹袭,家里用沥青布铺成的屋顶被吹起一半,十分狼狈,“之后有些钱就改为铺锌铁板,装上螺丝,改善了许多。”此外,因其家靠近山边,早年落大雨时曾有洪水涌入屋内,“客厅都浸了,很担心会漏电。”去年11月接获通知,可优先安排入住筲箕湾的明华大厦,惟他婉拒,指房协租金太贵,月租需7000元兼要交差饷,难以负担:“我们返工返学都在这一区,希望政府能作原区安置上公屋。”

茶果岭居民关注组主席罗燕生表示,政府部门去年五月曾往上址进行简介会,但只“照书读”地解释收地程序。他指在简介会前,曾进行居民意见调查,当时52%居民愿意清拆,48%居民有保留,但召开简介会后,对清拆有保留的居民有所增加。他希望部门能持续落村聆听居民声音,并希望当局考虑居民需要,让居民原区安置,清拆安排住屋时,亦希望能免入息及资产审查。

立法会议员颜汶羽直指,有关寮屋收地程序繁复且冗长,加上部门与居民沟通不足,令收地被拖延。他认为,特区政府应以跨部门处理寮屋问题,地政总署跟进寮屋政策的同时,其他部门如社署亦要跟进弱势社群的需要,利用设立热线电话或咨询站等,多与居民沟通,从而令政府尽早收回及善用土地。