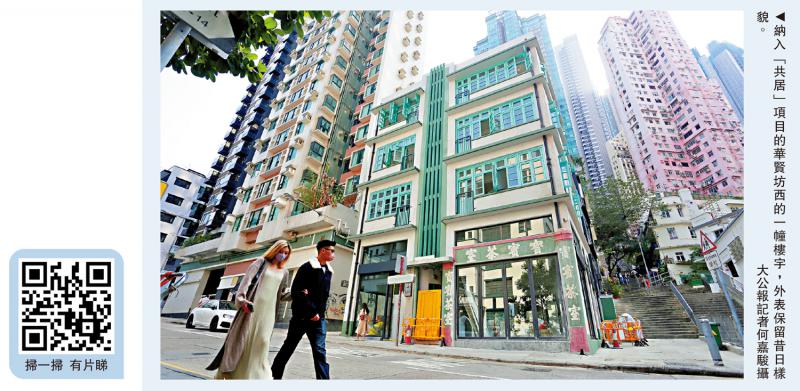

图:纳入“共居”项目的华贤坊西的一幢楼宇,外表保留昔日样貌。\大公报记者何嘉骏摄

市区重建局在中上环的士丹顿街/永利街项目(H19),九幢楼龄超过60年的四至六层高唐楼,包括华侨日报创办人岑维休的旧居,活化工程已经完成。市建局行政总监韦志成表示,在该项目引入“共居”概念,楼上单位改造为38个一、二人“共居”单位,每层住客共用厨厕。市建局将于短期内就“共居”计划招标,邀请营运机构共同管理营运,首阶段为期五年。

有学者、立法会议员表示,私楼租金昂贵,建议“共居”计划以青年为对象,以合理的市值租金水平,让入住的青年可以短期居住,储钱“上车”或创业。青年人对“共居”计划好感度好坏参半,认为“便宜的话都可以试一下”,但整体认为只属短期居住性质,当有一定经济能力后会迁出至私楼或公屋,拥有真正属于自己私人空间。\大公报记者 锺佩欣、梁少仪

韦志成昨日发表网志表示,H19项目内位于士丹顿街和华贤坊西的九幢楼宇,为落实“共居”项目,市建局团队全面复修建筑群的结构,各层住宅单位将重新布局,改划成38个不同大小的单人或双人“共居”单位,每楼层有两至三个单位,每个单位足够摆放床铺和日常家具。每层设有共用厕所、浴室和厨房,让该层单位的居民使用。楼宇亦提升电力设施,满足现今居住所需。

装潢风格具文学气息

大公报记者昨日实地观察,在华贤坊西的一幢楼宇,外表保留昔日样貌,但透过门外玻璃看到内里,装潢风格相当有文学气息。大厅旁边设有两个洗手间,设有阳台,方便共居住户举办一些户外活动。

据了解,市建局董事会未详细讨论“共居”计划的具体安排,例如入住对象、租金水平等。不过香港地少人多,想有自己的私人空间并不容易,29岁的陈先生现时与家人同住,他认为“共居”计划有吸引之处,“年轻人在储钱,有一个地方比市面便宜,又有私人空间,就可以给我们过渡两至三年。”

文先生及孙先生则对“共居”计划没太大与趣,认为“共居”只是青年在“成家立室”前的过渡期,与家人共住也是共享厨房、洗手间等,“无必要出来与他人共居”。

让港青储钱后“上车”

身兼市建局非执行董事的民建联立法会议员郑泳舜向《大公报》表示,欢迎市建局推出“共居”项目,认为可以青年为入住对象,“希望青年有私人空间,或者储到钱可以‘上车’。”他称政府各房屋项目以不同对象为目标,简约公屋、过渡性房屋以基层居民为对象,他期望市建局进一步解释“共居”计划的目标对象。至于租金,他相信会参考同区单位租金,他建议以在职人士收入的百分比作为准则,“希望青年人可以负担得到的价钱”。

前港大建筑保育副教授李浩然向大公报表示,估计市建局会参考湾仔蓝屋经验,以合理的市值租金水平,租给对社区有贡献的合适人士。因应政府鼓励青年创业,他认为可租给创业青年,因为“住屋是最大开支,如果用一半收入交租,好惨。”他称市建局今次可作为先例,若证明“共居”概念可行,现时作为青年旅舍的石硖尾美荷楼,也可转型为“共居”项目,帮助改善本港房屋问题。