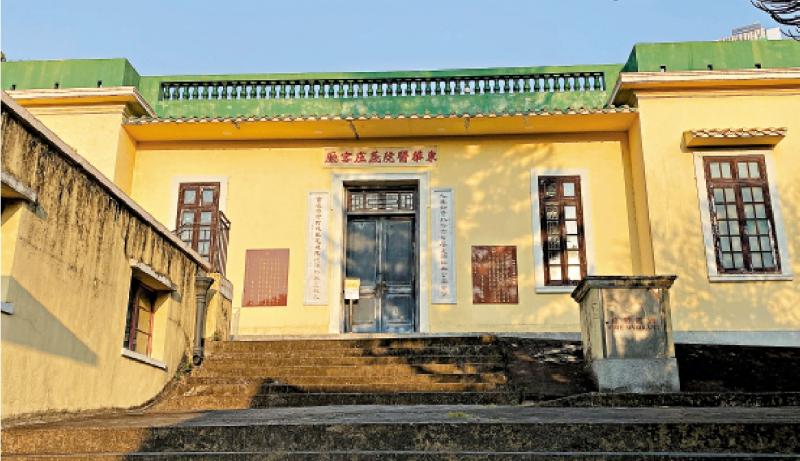

图:香港早年的殡仪服务主要由义庄包办。图为现时仍在运作的东华义庄。\大公报记者黄洋港摄

香港早年的殡仪服务主要由义庄包办,义庄提供的殡仪服务通常为灵柩暂存、大殓、出殡及下葬。而较富裕的家庭,通常会光顾长生店的上门式殡仪服务,于家中发丧。在殡仪馆普及之前,各家各户会把先人遗体放在大厅中供人瞻仰,直至入棺送到坟地埋葬。

早年在家中发丧

早期本港楼宇以单层为主,棺木可轻易从大门出入,后来演变为两至三层住宅,唐楼的楼梯狭窄,没有足够位置让灵柩通行,同时亦要避免滋扰邻居,因此会从地面搭建丧棚,直达先人家中的窗边或阳台,方便运入与送走灵柩。出殡时经由棚架移灵至街上,其家人亦需经棚架出入。灵柩运走时会由仪仗乐师奏哀乐,亲友肃立街上接引上山安葬。若有富人身故,家属更会组织庞大的出殡行列,彰显死者的身份与社会地位。

殡仪馆是战前本地的一个新兴行业。香港首间殡仪馆为“香港殡仪馆”,于1930年代初启用,位置在现时湾仔修顿球场旁边,后迁往湾仔道与德仁街交界(即现在集成中心旁的篮球场)。当时湾仔的殡仪馆用简陋的竹棚搭成,一般死者会被送到馆内收殓,停柩三至五日后举殡。不过当时在殡仪馆出殡的风气仍未普及。

二战后,香港人口急剧增加,居住环境及街道愈来愈挤迫,不能再容许在家中及前往坟场途中于街道上进行各种繁复仪式,湾仔近跑马地坟场一带遂逐渐开设多间殡仪馆。1950年代中期殡仪馆发丧开始普及,于义庄或家中发丧的习俗逐渐式微,长生店相继结业。及至1959年增设九龙殡仪馆,于殡仪馆发丧已经成为香港的殡仪服务主流。