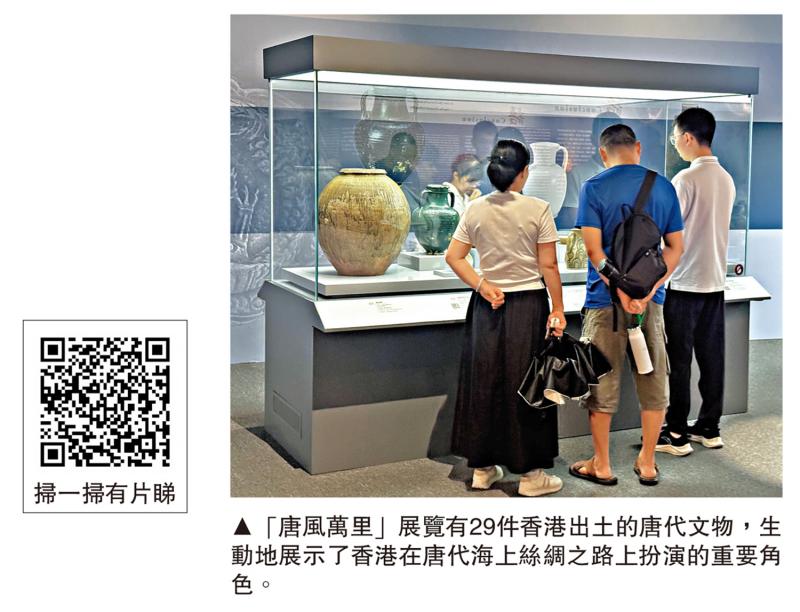

图:“唐风万里”展览有29件香港出土的唐代文物,生动地展示了香港在唐代海上丝绸之路上扮演的重要角色。

从李郑屋汉墓,到唐代屯门军镇、宋皇臺圣山遗址,香港现有发现古代文物的地点,多是分布于海岸,且靠近航线。本地出土文物印证了香港早在盛唐时代,就是海上丝绸之路的重要节点,并非所谓“未开埠的小渔村”。

“唐风万里:多元交融开放的盛世”主题展览正在香港文物探知馆展出。据历史学者介绍,唐代海上丝绸之路贸易繁盛,而香港作为航海补给站与中转枢纽极具战略地位,“背靠祖国广袤腹地,面向辽阔南海,十分难得”。\大公报记者 吴俊宏、颜琨、刘毅(文) 颜琨(图)

主题展览由发展局和国家文物局合办,汇聚内地10个省、自治区及直辖市共28间文博机构,以及古物古蹟办事处的298件珍贵文物,呈现大唐兼收并蓄、多元开放的盛世风采,并介绍香港在海上丝绸之路的重要角色,将展出至12月31日。

其中,在香港出土的29件唐代文物,记录了华夏先民在岭南大地上的筚路蓝缕,包括在大屿山赤鱲角、东涌和䃟头出土的陶瓷器、铁兵器、铜带饰、银发钗、琉璃指环、切角碎白银块、开元通宝和乾元重宝铜钱等。

见证海上丝绸之路发展

岭南大学协理副校长兼历史系教授刘智鹏指出,本次展出的香港唐代文物,为文献记载提供了有力佐证,清晰印证了香港在唐代海上丝绸之路上的关键角色。“根据历史文献记载,唐代时的屯门已是外国商船停留的重要地点。”他强调,唐朝文化以包容开放著称,积极与各国交流,对外贸易日益频繁。而本次展览中在香港出土的唐代文物,“正正印证了文献上的这些记载。”

他具体说明当时的贸易路线:“当时往来广州经商的船只,有时会途经并停泊在香港水域,等候适宜的季候风再继续航程。”这凸显了香港作为航海补给站与中转枢纽的战略地位。刘智鹏指出,“香港自古以来就是中国一个特别的地方”,其地理优势历久弥新─“背靠祖国广袤腹地,面向辽阔南海”。他总结说:“香港这种独特的优势并未因朝代更迭而改变,香港始终是国家对外贸易与交流的重要门户。”

在唐代已属重要转口站

中国民间文艺家协会香港分会主席郑培凯表示,“唐风万里:多元交融开放的盛世”中展出的本地出土唐代文物,证明在唐代时期,香港作为重要的转口地区,以一个重要的支点,见证海上丝绸之路的发展。那些记录蕴含中国文化的器物,从中国东南沿海、经过马六甲海峡进入印度洋,再传播到西亚东非,再辗转到欧洲和地中海地区。

郑培凯建议,本地在策划举办文物展览时,应体现中华传统文化如何在古代时就经由香港,传播至其他国家及地区,“文物发掘应与历史知识互相融合”。

大公报记者昨日在展览现场看到,不少观众表示大开眼界。热爱历史的侯女士在展厅内用两个小时仔细欣赏。她表示,“我很喜欢历史类的展览,香港策划聚焦唐代的展览并不多,所以得知有这个展览就立刻赶来了。”