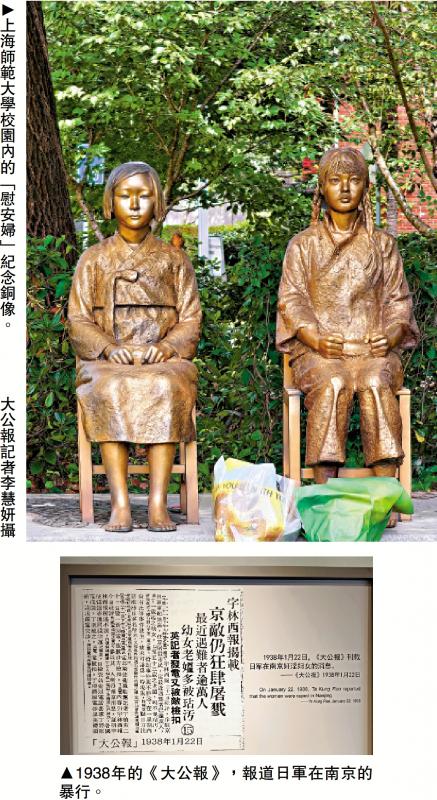

上图:上海师范大学校园内的“慰安妇”纪念铜像。\大公报记者李慧妍摄;下图:1938年的《大公报》,报道日军在南京的暴行。

在湖南乡村的静谧夏日里,97岁的刘慈珍与89岁的易菊连,两位“慰安妇”幸存者面对大公报记者,或沉默静坐,或尽情倾诉,那些被战争残害的伤痛记忆,80多年后的今天,依旧十分清晰,创伤无法癒合。

在那至暗年代,无数受辱女性被迫集体沉默。两位老奶奶对日军暴行的控诉,虽然只是日军残暴罪行的极小一部分,但已让在场的几位年轻人极受震撼。大家对铭记历史,珍惜和平有了更深刻的理解。

从岳阳市区开车前往刘慈珍奶奶家,路途约20分钟,在乡村小径上一阵弯弯绕绕后,汽车停在小院门口。正值小暑时节,空气里一丝风也没有。

97岁的刘慈珍与养子同住。记者到访时,养子已出门,昏暗房间里,刘慈珍独自坐在窗边。电视正播放一部美国电影。刘慈珍很沉默,“你喜欢这部电影吗?”她笑了笑,“你看得懂吗?”她轻轻摇了摇头。

“日本兵很凶 想打就打”

关注“慰安妇”问题的志愿者反复寻访,侵略者留下的罪证一一曝光。1944年,日军进犯湘潭,16岁的刘慈珍躲藏阁楼仍被发现,当场遭强暴后掳走。她与十数位女性被关押,沦为“慰安妇”。她曾对研究员说:“日本兵很凶,没什么理由,想打就打……现在电视里的日本人都不敢看,觉得怕。”那段经历,让她终身未育。

数月暗无天日的凌辱后,刘慈珍终于获救。然而家园尽毁,她投身抗战,成为国民革命军32师野战医院的看护兵。

卧室里,中国人民抗日战争胜利纪念章静静放在桌上,面对这枚沉甸甸的荣誉,刘慈珍仍然沉默。

同为“慰安妇”制度幸存者,现年89岁的易菊连精神矍铄,记者到访时正与邻居谈笑。见到记者,热情相迎,递上切好的西瓜,“新鲜的,很甜。”床头枕头旁摆放着粗壮的枯枝分岔,与卧室显得格格不入,“桃木,辟邪的。”她说道。

饱受日军暴行 三女跳窗逃生

1936年出生的易菊连,是在册“慰安妇”中最年幼者。1944年,日军最后一次到湖南上沙县金井镇扫荡,9岁的她随父亲逃难,一床草席是全部家当。父女逃至王板洞时遭遇日军,父亲被打倒在地,眼睁睁看着年幼的女儿被带走。她与两个女孩被囚在远离家乡的茅草屋,每日遭受日军暴行,遍体鳞伤。后来,三人摸清日军作息的规律,趁夜晚他们休息,鼓起勇气从窗户逃回家。

痛定思痛,历史的伤痕从未真正癒合。刘慈珍的纪念章、易菊连的桃木,一个沉甸甸压着记忆,一个静静守护着余生,都是无法磨灭的历史见证。\大公报记者 陆九如、李慧妍