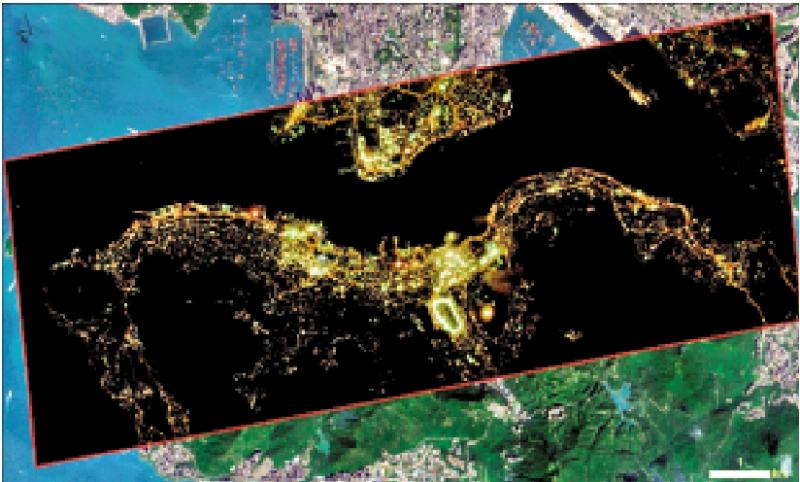

图:由吉林一号卫星系统拍摄的超高解析度(空间解析度约为1米)影像(图中红框内)。

【大公报讯】记者郭如佳报道:光污染,又称光害,是指不当或过度使用夜间户外灯光所引发的环境问题。研究显示,人造灯光不仅扰乱自然昼夜循环,更对动植物的生理机能、行为模式及演化进程造成显著影响。对人类健康而言,长期暴露于夜间灯光下可能因昼夜节律失调,继而触发各类健康问题。

有见及此,香港大学(港大)物理学系研究团队,运用创新的多源监测策略,发现香港的光污染主要集中于香港五个地区的装饰性照明装置,导致光污染量呈现不成比例的现象。港大研究团队鼓励市民以智能手机助监测。

先进人工智能演算法助研究

研究团队利用港大夜空监测网站的数据,追踪分析了2011至2024年间每年三月举行的“地球一小时”熄灯活动。结果显示,维港两岸在熄灯一小时期间的夜空亮度可骤降近五成。为进一步锁定污染来源,研究人员整合了全港多源监测影像,包括电车行车影片、公众拍摄画面及监察相机图像,成功识别出2021年参与熄灯的120组照明装置。这些装置主要为建筑物外墙灯饰,其中广告用照明与泛光灯被证实为城市光污染的最主要元凶。

首席调查研究员、港大物理学系首席讲师潘振声博士阐明:“透过比对熄灯活动期间与平日晚间在电车上拍摄的行车影片,我们获得了有力证据──只要关闭商业区少量但关键的装饰照明,就能显著改善城市光污染问题。”这项研究成果已发表于《科学报告(Scientific Reports)》期刊。

为了深入了解香港的光源分布,研究团队在另一研究中分析了一张超高解析度的夜间卫星影像,结果显示维港两岸的光污染分布极度不均。令人惊讶的是,超过半数的户外光源竟集中于五个地区:中环、跑马地、尖沙咀西、尖东及京士柏,以及铜锣湾。(注:这五个分区是2019年区议会选举的《选区分界图》所划定的五个“区议会选区”。)该影像还进一步细分了光源的类别:建筑物占42%、公园及运动设施占17%,而街道、高速公路及其他则占41%。

为继续深入了解光污染对居民的影响,研究团队开发了一个先进的人工智能(AI)演算法,能透过智能手机所拍摄的照片对光污染源作自动侦测并分类。研究鼓励市民透过网上平台参与监测光污染:市民只需上传智能手机拍摄的夜间照片,即可贡献研究数据。潘博士强调:“结合尖端科技并配合市民的参与,我们正更全面地掌握光污染的分布情况。”市民可登入以下网址,上传照片并参与光污染监测:https://app.nightsky.physics.hku.hk/static/index.html