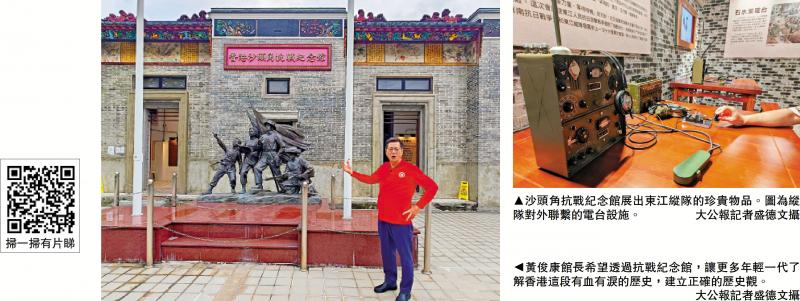

左图:黄俊康馆长希望透过抗战纪念馆,让更多年轻一代了解香港这段有血有泪的历史,建立正确的历史观。\大公报记者盛德文摄;右图:沙头角抗战纪念馆展出东江纵队的珍贵物品。图为纵队对外联系的电台设施。\大公报记者盛德文摄

香港与祖国血脉相连。面对残暴的侵华日军及破碎的山河,血浓于水的家国情怀唤醒了香港的爱国民众。在香港沦陷期间,来自社会各阶层的热血青年,不怕牺牲,加入由中国共产党领导的东江纵队港九大队,抗击日军,他们当中有平民、商人、知识分子、富家子弟,也有不少妇女和学生,共同谱写了可歌可泣的抗战篇章。

“这支抗日游击队最大的特点是知识分子多、女战士多、小战士多,而且八成以上都是香港人,反映了血浓于水,社会各界全方位参与抗战的决心。”香港沙头角抗战纪念馆馆长黄俊康对大公报记者说道。\大公报记者 盛德文(文)实习记者余境煌(摄录) 融媒组(制作)

香港沙头角纪念馆的前身是罗家大屋,由黄俊康外公、旅居巴拿马的华侨商人罗奕辉于1930年兴建。在日军侵华及香港沦陷期间,黄俊康的母亲罗许月、大舅罗雨中、二舅罗汝澄、三舅罗欧锋及其他亲人共11人参加了中国共产党领导的在港抗日斗争,在战火的淬炼中,罗家四姐弟成长为港九大队的骨干。罗家被誉为“香港抗日一家人”。

多名女战友各司其职

纪念馆前矗立的游击战士群雕,栩栩如生地展现了这支主要由港人组成的东江纵队港九大队的事迹。黄俊康指着戴眼镜、头戴渔民斗笠的机枪手表示,游击队有不少青年知识分子和学生,他们家境富裕,就读或毕业于香港的名校或大学,体现了香港知识分子强烈的爱国心和保家卫国的决心,“我有三名读大学和读英文中学的舅父,连护照都办好了,最后都放弃了移民巴拿马,毅然加入了东江纵队游击队,抗击日军。”黄的母亲罗许月,已带发修行食了六年长斋,香港沦陷后,“二舅父对她讲:现在国破家亡,你不能再继续这样躲避,要起来抗争。次日,妈妈就毅然加入了游击队。”

黄俊康表示,港九大队中有好多女战士,分别担任交通、运输、电报等工作,发挥了重要作用,尤其是教导村民识字、宣传抗日等,女性更易融入群众开展工作,“我母亲有位女战友,15岁由上海来到香港,16、17岁加入游击队,好快融入本地,学会了广东话和客家话,成为优秀交通员和女战士,就是典型。”

红小鬼宁牺牲不投降

港九大队里,有不少是12至16岁的小战士,担任交通员,传递情报、运送物资等,涌现出可歌可泣的英勇事迹。黄俊康记得,从小就听母亲讲小交通员的英雄故事,“两名分别14、15岁的红小鬼,一次在完成运送弹药任务后,遭日军包围,宁死不降,最后被日军活活烧死。”面对危险,黄俊康小时候常问父母、舅父,为什么家庭条件不错,还要参加抗战?他们答:因为看到侵华日军的暴行,内心充满愤慨,唤醒了血浓于水的民族感情。

纪念馆集中介绍了东江纵队抗日游击队在香港抗战中的贡献。走入纪念馆,首先介绍的是东江纵队港九大队的抗战史蹟。1941年12月8日,日军越过深圳河进攻香港。次日,广东人民抗日游击队即派出武工队挺进香港,开辟根据地。12月10日凌晨,罗汝澄带领武工队进驻沙头角,罗家大屋成为武工队在香港的首个落脚点。

同期,罗汝澄联同兄长罗雨中,发动周边村民组成香港第一支抗日联防队,“当时英军溃退,遗下大量枪支弹药,联防队在英军的军火库中捡取了大量枪支弹药,一箩箩运走,仅是机关枪就有30多支。”

1942年2月3日,港九大队在香港西贡黄毛应村成立,得到各界民众的支持,不少人加入游击队。罗家大屋前望海后靠山的天然环境,成了游击队重要的交通和补给站,“常有游击队来歇脚、煮食、补给,为方便工作,罗家还开了粮油店做掩护。”在香港沦陷期,至少有115名烈士为保卫香港献出了生命。

黄俊康指出,历史绝不能忘记,我们要珍惜、缔造和平。纪念馆自建成开馆两年多来,接待了9万多人次参观,观众大部分是香港青少年,“他们参观完发现,原来香港沦陷期,由香港民众组成的港九大队从头到尾都在坚持战斗,毫不退缩。”

他希望透过抗战纪念馆,让更多年轻一代了解这段在香港真实发生的、有血有泪的历史,建立正确的历史观,“这比只是讲大道理更好,讲一百次,都不如来看一次,体验和感受更深。”