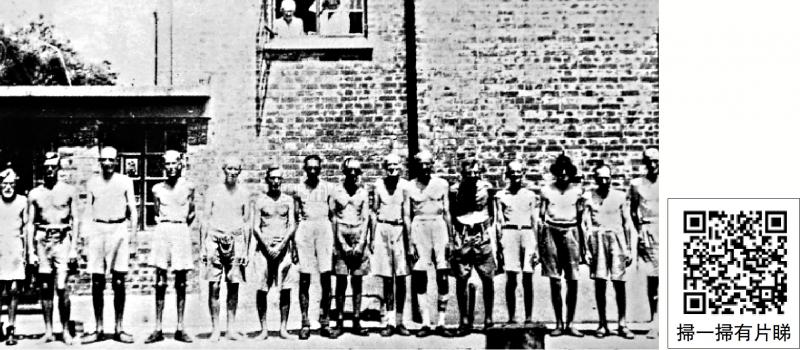

图:日军投降后,赤柱拘留营的战俘经过三年八个月的拘禁终于获得自由,但大部分都瘦骨嶙峋,可见集中营生活相当恶劣。

1941年12月25日时任港督杨慕琦向日军投降。日军占领香港后,为了囚禁大批战俘及外国侨民,在港九建立五大集中营,包括深水埗集中营(丽阁邨、丽安邨及深水埗公园)、马头涌集中营(马头涌及马头围邨部分地方)、亚皆老街集中营(香港眼科医院)、赤柱集中营(圣士提反书院及赤柱监狱外围)及北角临时集中营(北角电照街游乐场至香港海关总部)。

1945年9月下旬,战败投降的日军及家眷被送进深水埗集中营,沿途被香港市民痛骂,有日军事后回忆表示,看到市民多么痛恨日军,就知道无论死多少次也不能洗清所有的罪孽。

有二战文物收藏家收藏了多封集中营战俘书信,从中见证日军的残暴。\大公报记者 李雅雯(文) 许棹杰(图/视频)

1945年9月下旬,战败投降的日军及家眷被送进深水埗集中营,沿途两旁的香港市民向已成阶下囚的日军怒骂,部分人向他们怒掷石头瓦片。宪兵队的仲山德四郎在他的回忆录中称:“日军在香港做了太多孽,此事看到大家多么痛恨日军,无论死多少次也不能洗清所有的罪孽。”

被俘日军:死多少次也不能洗清罪孽

港岛总区刑事总部重案组前侦缉警署警长、警史专家林建强珍藏多张二战香港集中营的往来书信,每一封书信,都记录着当时各国及香港战俘的悲惨故事,从中见证日军的残暴。

林建强指,战前,英国、俄罗斯、葡萄牙等侨民来港生活,有部分侨民参军,日军占领香港后,将外国侨民全部囚禁入集中营。集中营可以通讯,但只限于明信片般大的书信,只能写下寥寥几行字。邮件出营入营必经日军严格审批,获得通过会盖上印章“检阅济”,即是检查站,“检阅济”印有负责的日兵姓名,然后才交给营中俘虏。所以能够寄出的书信,已经不敢写日军残暴真相。

一封书信于1944年9月3日由居于铜锣湾修道院的妈妈,寄给被囚在深水埗战俘营的儿子Nicholas A.Halfter。Nicholas1938年至1972年任职香港中华电力的俄罗斯裔工程师。他于哈尔滨大学获取工程学硕士学位后,在香港大学修读电气工程博士学位。日军侵略香港时,他参加香港义勇军,被囚禁于深水埗战俘营。

物资短缺 要靠家中寄送支援

该信件的邮寄地址是“PRISONERS-OF-WAR, CAMP'S SHAMSHUIPO”,并盖上“香港俘虏收容所检阅阅济”的印章,信件内容“请定期服用维生素片。总是想着你和你的健康,我们最亲爱的,我们都很好。会按照你的要求给你寄铅笔”下款是其母Mrs.B.Halfter。根据Nicholas的回忆录,1942年的圣诞节前夕,深水埗集中营许多战俘因长期营养不良和缺乏维生素而患上了脚气病和糙皮病。他经常在强制劳动的空档去总医院探望生病的朋友和熟人。Nicholas强调那些患糙皮病的战俘在死前常常精神错乱,无法解释自己的行为。可见集中营的基本物资短缺,要靠家中寄送支援。

集中营之间亦可互通书信。一封由深水埗战俘营的Joseph Hefson寄给囚禁在赤柱集中营的太太。“很高兴听到你收到了家里的消息,等待那一天。”只言片语流露被囚夫妇俩的相互挂念,及对重获自由的期盼。另一封囚禁在赤柱集中营的太太Mrs.M.Budden寄给囚禁在深水埗战俘营的丈夫,从该邮件详列赤柱集中营地址的座数及房号,反映赤柱集中营囚禁人数不少。

林建强指书信若有敏感内容,例如透露集中营的悲惨生活或管理问题等,会被日军用黑笔涂遮。一封于1944年1月18日由赤柱集中营的英国人苏菲,寄给居住在玫瑰岗红十字会之家的俄罗斯籍母亲。女儿在信中透露在集中营要做大量的缝纫工作。当她提及在赤柱营的白沙湾医院工作的情况,该部分内容被日军检查人员删去,相信是敏感的文字。

前古物古蹟咨询委员会成员、现任香港海事博物馆藏委员会委员高添强表示,深水埗集中营主要囚禁战俘,亦是日占期间最大规模的。香港投降后,日本人仓卒将深水埗的军营改做战俘营,囚禁约7、8000名战俘。他指二战时香港守军13000人,扣除阵亡,余下约一万名守军,换言之深水埗集中营已囚禁近八成战俘,赤柱集中营则拘留外籍平民,包括政府官员、企业高层及其家眷,最为人熟知是当时的汇丰总司理祁礼宾。

至于北角集中营战前是难民营,安置日军侵华时逃避战火的内地走难民众。1945年8月31日英军重占香港,九龙半岛的日本人、韩国人及台湾人都进入弥敦道的威菲路军营收容所。解除武装的日本宪兵及警察也被送进来。

1946年1月13日,大部分日侨日军,挤上“森姆无惧”(Sam Dauntless)号返回鹿儿岛。