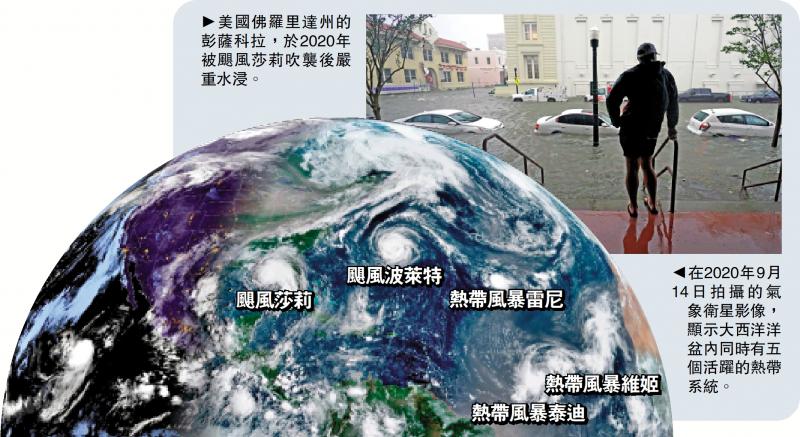

上图:美国佛罗里达州的彭萨科拉,于2020年被飓风莎莉吹袭后严重水浸。下图:在2020年9月14日拍摄的气象卫星影像,显示大西洋洋盆内同时有五个活跃的热带系统。

由香港大学(港大)地球与行星科学系气候学家席大智教授与复旦大学博士生傅正航共同领导的一项研究发现,在过去的数十年间,热带气旋群(即短时间内相继出现的风暴)在包括香港、日本及菲律宾在内的西北太平洋洋盆出现的频率持续下降,而在北大西洋洋盆,如美国东岸及加勒比地区,则日趋频繁。这项研究已发表于《自然气候变迁(Nature Climate Change)》杂志。\大公报记者 郭如佳

热带气旋,通常被称为台风或飓风,有时会成群结队地形成──即在同一洋盆于短时间内形成两个或以上的热带气旋,并连续影响沿海地区。这种现象并不罕见,根据历史记载,只有约四成的热带气旋是单独出现的。

助风险管理与应变规划

以2024年9月为例,台风贝碧嘉(Bebinca)与热带风暴葡萄桑(Pulasan)就在短短三天内先后登陆上海,对城市基础设施造成重大的干扰。

这类气旋群集现象往往带来比单一风暴更严重的破坏。由于受灾地区在首场风暴后尚未完全复原,便要再次承受下一场风暴的冲击,导致灾情进一步加剧。因此,深入了解气旋群集现象背后的成因与发展趋势,对于沿岸地区的风险管理与应变规划至关重要。

“我们希望了解,这些气旋群集究竟只是巧合,还是背后存在更深层次的气候机制。”港大地球与行星科学系气候学家、本研究的共同作者席大智教授解释道。“为此,我们开发了一个机率模型框架来理解这一趋势。如果热带气旋群发仅是偶然形成的,那么其发生应只与风暴的形成频率、持续时间和发生时段有关。基于这三个因素,我们构建了一个模拟热带气旋群发的模型,重建过去数十年的气旋群发情况,并与实际观测数据进行比较。”

是项研究的主要结果是:热带气旋群发的现象在北大西洋地区日益增加,但在西北太平洋地区则逐渐减少。透过机率模型分析,研究指出,风暴出现的频率是推动气旋群集热点转移的主要原因,而风暴持续时间及出现时段则属次要因素。

或受全球暖化影响

在某些年份中,模型明显低估了实际出现的气旋群集数量,显示并非所有群集事件皆属偶然发生,而是存在物理连结。这些例外情况与天气尺度波(synoptic-scale waves)有关──这些列车般的气流扰动系统会显著提高气旋群集的形成机率。

此外,气旋群集热点的转移似乎受到一种类似拉尼娜(La Niña)的全球暖化模式所驱动,即东太平洋的暖化速度比西太平洋慢。此一暖化趋势不仅影响北大西洋和西北太平洋盆热带气旋的频率,亦会改变天气尺度波的强度,进一步促使热带气旋群发热点从西北太平洋转移到北大西洋洋盆。