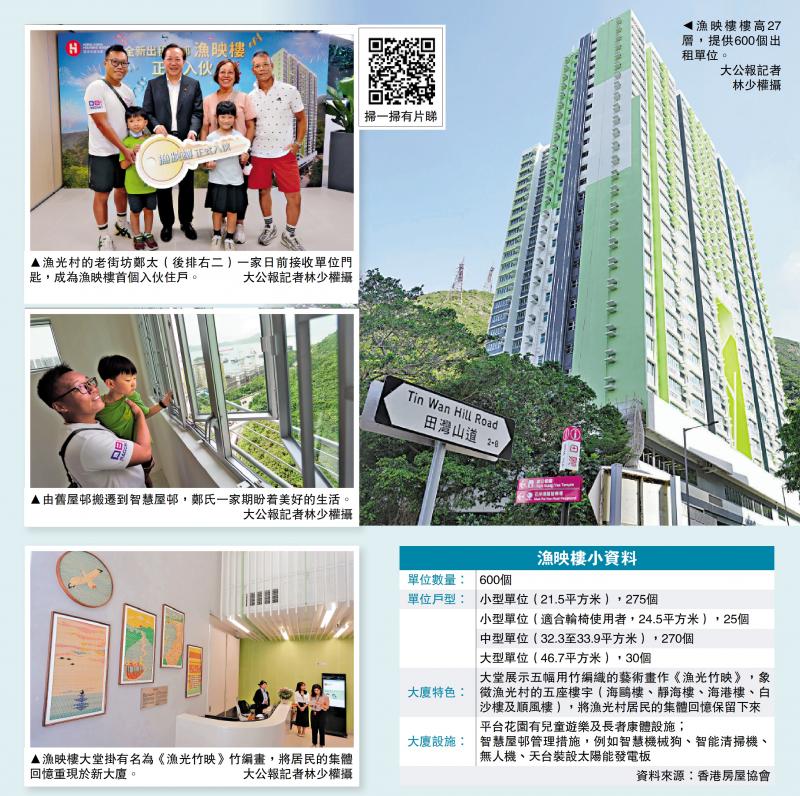

图:渔映楼小资料

有逾60年历史的香港仔渔光村,第一期重建踏入搬迁期,在房屋协会的原区安置安排下,300多个重建户将在接下来几个月,陆续迁往在田湾石排湾道全新落成的“渔映楼”。渔光村老街坊郑太是渔映楼第一个住户,她手里攥着两串新锁匙,一串是自家的,一串是儿孙一家的,三代共两户人家,在全新的楼层里巧缘成了对门邻居。

在渔映楼,除了有老街坊们重聚,再续邻里情,还有象征着渔光村集体回忆的五幅竹编画,意味渔光村的故事在这座新厦延续谱写下去。\大公报记者 易晓彤

五幅《渔光竹映》挂大堂

8月12日(上周二),郑太走进渔映楼大厦,目光先落到悬挂在大堂的《渔光竹映》竹编画──这是房协联合旧街坊和本地竹艺设计师做的,五幅画作呼应渔光村五座以渔港及大海元素而命名的楼宇,分别为海鸥楼、静海楼、海港楼、白沙楼及顺风楼,竹丝里织着渔船、海鸥等,“像把老地方的影子带过来了”。

渔光村原本是协助安置香港仔渔港居民上岸生活的公共屋邨,30多年前,郑太一家从住家艇迁到渔光村白沙楼,对南区有难以割舍的情怀。这天在渔映楼,她与家人们踩着崭新的地砖步向新居,打开家门,望向窗外就是南区的山和海,儿子说,“从小在南区长大,工作也在这,能原区安置,比什么都好,以后旧街坊亦能继续见面联谊,充满归属感。”郑太笑眼弯弯,指了指对面的门牌,“最幸运的是,儿子一家抽中了对面的单位,以后喊一声开饭,孙子就能跑过来”。

75岁的陈伯住在渔光村顺风楼,他和家人正着手为搬屋做准备。“以前这楼里多热闹啊,家家户户不锁门,向这家借米、那家借盐,或者隔篱邻舍煮好饭,叫大家一齐食,这都是常事”,他笑着回忆道。他还记得昔日每到周末,走廊就成了孩子们的玩耍天地,大人们搬来小桌,围着打麻雀,充满欢声笑语。

陈伯站在渔光村的路口往渔映楼的方向望,“现在就盼着搬去渔映楼,有电梯不用爬楼”。他最惦记的是一班旧村老街访,“不是拆了就没了,人还在,街坊情还在,换个新楼住,到时候在大堂碰见了,还能像从前那样笑谈几句,日子照样热热闹闹的。”

“原区安置对居民来说是很重要的诉求,这个项目正正反映了房协推展旧邨重建时,以人为本的精神。”香港房屋协会总监(物业管理)潘源舫表示,房协在渔映楼的规划建造过程,也考虑传承,“‘渔映’就是希望保留渔光村的特色,让街坊搬到这里后,有一种联系。”而渔映楼的白色、绿色相衬的外墙,与周边的环境融为一体,恰似是对渔光村记忆的延续。

首四年可获租金减免

渔映楼有600个出租单位,由适合小家庭的两房单位,以至可居住七人家庭的大单位。迁往渔映楼的300多个渔光村重建户,包括第一期重建的顺风楼、白沙楼及海港楼,以及约40户受第二期重建影响、自愿提早搬迁的住户,他们可获提供搬迁津贴一万多元至三万多元不等,首四年可获租金减免,选单位时有三次抽签机会。渔光村剩余单位会可供房协其他重建屋邨,包括观塘花园大厦、真善美村的住户搬迁。

潘源舫表示,渔光村第一期重建地盘将于明年第一季,交给项目策划部开始安排清拆重建,预计2034年完成。渔光村全部完成重建后,将提供逾2900个单位,数量是重建前的两倍半。