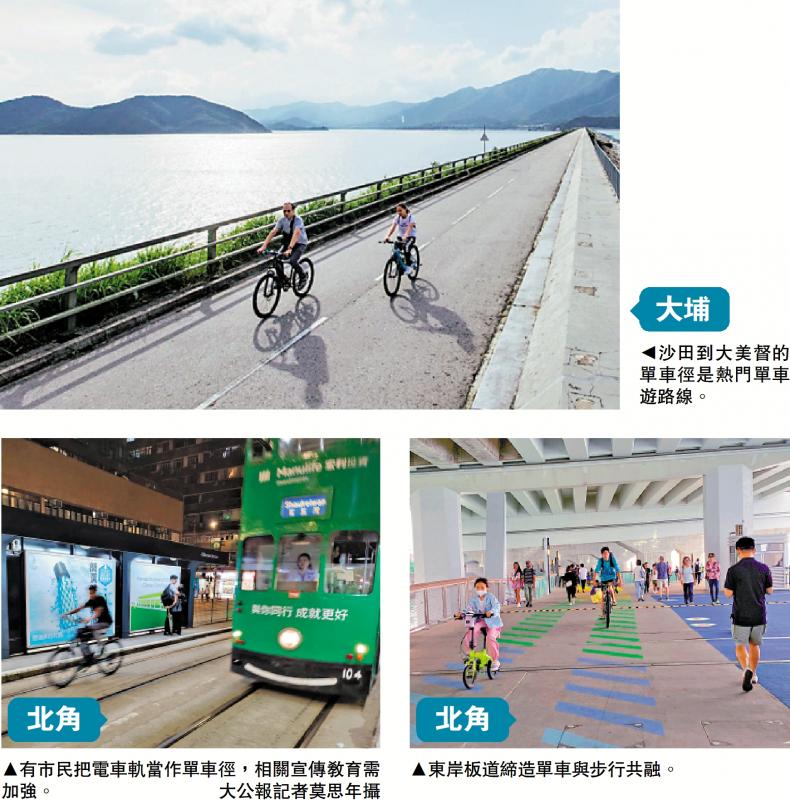

上图:大埔 沙田到大美督的单车径是热门单车游路线。左下图:北角 有市民把电车轨当作单车径,相关宣传教育需加强。\大公报记者莫思年摄;右下图:北角 东岸板道缔造单车与步行共融。

香港海滨空间发展迅速,加上环保社区成趋势,单车作为绿色交通工具又有益身心,越来越受欢迎,但随着单车数量越来越多,配套不足问题逐渐浮现,《大公报》昨日已专题报道单车泊位短缺,加上废置的“死车”占据,在多区造成乱象。

有立法会议员表示,新开发地区有空间可以规划作“单车城市”,多建公共单车停泊处。学者直言,香港在推动“单车城市”建设过程中面临多方面挑战,需要长远的规划。运输署表示现时政策是在环境许可下推动“单车友善”环境。\大公报记者余风、伍轩沛

香港城市规划师、立法会议员林筱鲁接受《大公报》访问时指出,香港现时的政策并未将单车作为一种正式的交通工具,单车的定位更多是休闲康乐工具,所以未有完善的配套支援。

林筱鲁认为,香港人口密集,“一栋公屋已等于外国一个小镇的人口”,的确不适宜将单车作为一种交通工具。他指若要将新市镇发展成“单车城市”,就要完善的配套支援,例如在交通接驳处,或许需要有单车停泊空间,方便市民接驳。但以香港土地的紧张情况,这样并不可行,尤其是一些已发展的城区,就更难挤出空间。

15政策局处理单车事务太分散

他认为,未来是否要增加单车停泊位,需要看政府的政策需要,以及如何为单车定位。但如果是一些未来的新市镇,例如北部都会区或者交椅洲发展土地,就能够更轻易地为此作出规划,例如在15分钟能骑车到达的地方,增加一些公共单车停泊位。

香港教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德表示,本港发展单车城市面临多重挑战,首先在管理层面,相关部门分散且权责不清。据他了解,单车相关事务涉及15个政策局,不同场景下的管理归属也各不相同,例如休闲场景由康文署,代步或运输作用归运输处管理,健身和教育场景分别涉及医疗卫生相关部门、教育局等。

雷雄德指出,现时香港的道路设计不利于将单车作为运输工具使用,单车径又存在不连贯的情况,骑行过程中需频繁转弯、下车推车及等待红绿灯。而中西区、湾仔区、港岛区等旧区车多路窄,难以开展单车相关政策。

单车使用者应修相关安全课程

此外,雷雄德又指香港空间有限,无法像外国般提供私人车房供单车停放,单车泊位短缺,导致随处堆放,且随着单车总量增长,停放需求的解决更显棘手。他又提到不同用途的单车速度不同,安全处理方式也有区别。而部分租单车的使用者缺乏驾驶经验和对交通条例的了解,需要相关安全课程,但负责部门尚不明确。

雷雄德同时指出,香港部分区域在单车规划上有一定基础。沙田区在七八十年代规划时,就将单车作为交通工具纳入社区设计,拥有足够的单车径;天水围区在近30年的城市规划中,单车道路和设计也较为完善。他指新建区域如北都可作“单车城市”规划,而目前主要建设道路,尚未明显看到大量单车径规划,未来需考虑建立单车网络或接驳主要交通枢纽,他认为当局在这方面需作长远规划。

西贡区议员张美雄认为,香港的公共单车泊位远远不足,尤其是海滨地区。他以将军澳为例,随着将军澳跨湾大桥开通,加上正在发展的海滨长廊,单车使用者包括游客越来越多,现时的将军澳可说是“单车城市”,区内单车泊位长期爆满,建议政府未来多建公共单车停泊处。沙田区议员邓肇峰则认为,随着市区发展,例如骏洋邨未来将会为区内带来五万人口,单车停泊资源确有需要增加。

运输署在回复《大公报》查询时表示,政府的政策是在道路安全及环境许可的前提下推动“单车友善”环境,在新发展区及新市镇加设单车径及相关设施,并改善现有设施(包括单车停泊设施),以方便市民骑单车作为康乐或短途代步用途,减少使用机动交通工具。在“单车友善”政策下,各政策局和部门均在其工作范畴下分工合作,推展配合措施。