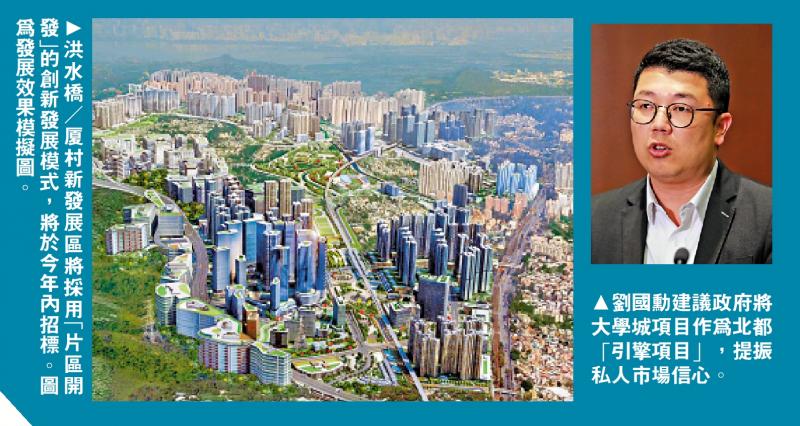

左图:洪水桥/厦村新发展区将采用“片区开发”的创新发展模式,将于今年内招标。图为发展效果模拟图。右图:刘国勳建议政府将大学城项目作为北都“引擎项目”,提振私人市场信心。

【大公报讯】记者易晓彤报道:特区政府加快北部都会区建设,推出“原址换地”和“片区开发”等多元开发模式,善用市场力量提速提效发展。政府计划今年第四季陆续就北部都会区发展的“片区试点”招标。北部都会区作为重中之重,行政长官李家超多次表明对北都发展“心急如焚”,施政报告咨询期间,社会各界纷纷献策。有立法会议员建议以战略留白、动态规划方式发展北都,推按实补价加强版等,推动多元土地发展模式,提高私人市场的发展意欲。有测量师认为政府应放宽土地用途限制,提前释放洪水桥/厦村新发展区的物流、仓储用地,满足企业进驻需求。

两“片区”试点今年招标

政府去年11月举办企业参与北部都会区发展活动,鼓励本地、内地及海外企业支持和参与北部都会区的发展。超过80间企业代表签署支持及参与北部都会区发展的意向书。同场亦有35间企业的代表签署企业之间与北部都会区发展有关的项目协议,总投资金额超过1000亿元。

政府去年提出在北都采用“片区开发”试点的创新发展模式,包括洪水桥/厦村新发展区、粉岭北新发展区和新田科技城。每个试点均有私人住宅、产业和公共设施三类用地。发展商需就所有用地进行土地平整和建设基础设施,然后可保留住宅用地自行发展,以及在完成兴建公共设施,如道路、休憩用地等后交回政府管理。发展局长甯汉豪早前透露,在今年第四季陆续推出“洪水桥”及“粉岭北”两个试点招标,新田科技城会在明年招标。

特区政府在北部都会区发展中,最先引入加强版传统新市镇发展模式,以加快土地开发及减省政府土地支出,容许发展区内的业权人,在达到特定条件下,向政府申请“原址换地”发展。该模式由提出至今约10年,截至今年6月,共接纳18宗申请,其中5宗成功进行换地发展。

财政司副司长黄伟纶昨日出席一个活动时表示,北都发展除了政府的投入,市场参与亦非常重要。政府会继续结合“有为政府”和“高效市场”的双重力量,包括采用更多元的发展模式,例如更多的公私营合作、原址换地、试行“片区开发”等,令北都发展进一步提速提效。

民建联发展事务发言人、新界北立法会议员刘国勳昨日向大公报记者表示,私人市场参与及产业落地进度受全球经济、房地产行业状况影响,未达预期。他建议政府应出台更积极的产业政策,例如土地政策应先明确产业方向,再实行“按实补价”,避免因“预支”高密度发展成本而窒碍市场投资意欲;另外灵活弹性推出多元土地发展模式,设特长租约,政府亦可以参股形式向企业提供土地。

产业支持政策须尽快出台

刘国勳表示,北都拟发展医疗生物科技、人工智能与大数据等领域,但目前仅有低税率、创新科技领域等政策优惠,他建议尽快出台各领域的针对性政策,创新科技及工业局也需出台关于产业研究与土地分布的规划,一站式协助产业落地。他亦建议在北都发展推行“1.5级产业园”先导计划,以“模组化”方式加快产业落地。他又认为应将大学城项目作为北都“引擎项目”,提振私人市场信心。

香港测量师学会土地政策小组主席刘振江向大公报记者表示,洪水桥/厦村新发展区已进入成熟阶段,港铁洪水桥站亦计划2030年投入使用,周边有住宅、商业区,并已规划有智慧绿色集体运输系统等。他认为政府应放宽洪水桥的土地用途限制,调整规划思路,即是将目前规划作物流、仓储的用地,提前释出,改变土地用途,以吸引企业进驻,带动“学研产居”。