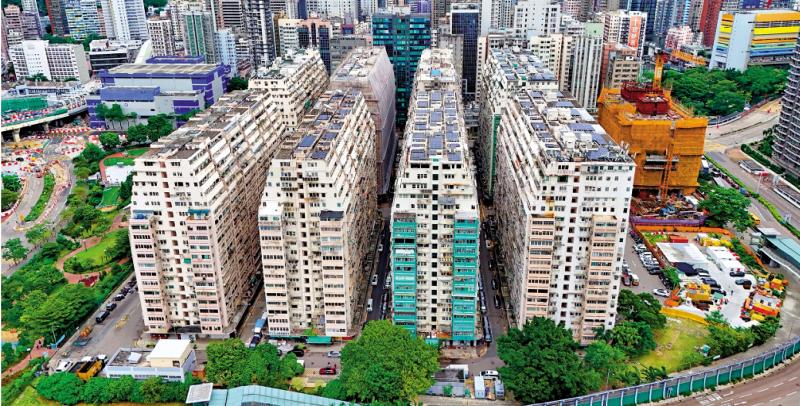

图:为鼓励市区推进重建工作,施政报告提出放宽地积比率转移安排。图为有待重建的佐敦文华新村(八文楼)。\大公报记者蔡文豪摄

本港楼宇老化情况严峻,为鼓励市区推进重建工作,施政报告提出放宽地积比率转移安排,重建项目未用尽的地积比,可跨区转移到其他区以至新发展区,或可转为金额抵扣其他涉及土地修订等新项目的地价,若需补地价则会公平公正、符合公众利益。

发展局局长甯汉豪昨日表示,跨区转移地积比并非“想转就转”,而是要平衡城市规划需求,并经城规会审批把关,预计明年上半年落实相关执行细节。\大公报记者 王亚毛

今年施政报告以新思维推动市区重建,包括放宽目前同区地积比率转移安排,将在七个指定地区试行适度增加私人重建项目地积比率,容许将增加的地积比率转移至北部都会区或其他地区使用,或转为金额用作抵销业权人在投地、项目地契修订、原址换地所须缴付的地价。

甯汉豪昨日在施政报告相关措施记者会上表示,目前楼宇老化情况的速度实在严峻,以过去十年为例,50年楼龄或以上的楼宇每年增加500多幢,但重建速度约是每年160幢左右,政府期望新安排能增加诱因,鼓励市区重建。

在去年修订强拍条例、降低强拍门槛的七个地区(长沙湾、马头角、旺角、西营盘与上环、荃湾、湾仔、油麻地),甯汉豪称,旧楼特别多,在施政报告新措施下,若业权人重建该处的旧楼,会获赠送地积比率,“如果他现时的重建地盘,假设根据规划图,最高地积比率只是七,那么我们在这个地积比七之上,建议额外将20%的楼面送给他。”

可按市值转为金额抵扣地价

甯汉豪称,业权人可将增加的楼面面积,用于原本的重建地盘,或转移至其他地区的地盘。业权人若不想要地积比实物,也可按当时市值,转化为金钱使用;当局会以记账形式记下金额,业权人的其他土地发展项目若涉及地契修订,便会从应缴付地价中扣除,记账金额设置有效期,具体有效期时长将听取业界意见再制订。

甯汉豪强调,跨区转移地积比率不是“想转就转”,要平衡城市规划的需要,城规会将会发挥把关角色,希望跨区能够发挥更高的力度。政府会公平公正计算补地价,相信措施符合公众利益。

被问及私人发展商参与重建是否意欲不强,甯汉豪表示,市场是否愿意参与,与市场经济环境和系统性原因有关,过去几年并购、申请重建及旧楼强拍数字放缓,但近月有“郁动”迹象;同时很多旧楼的密度及容积率,高于现时规划标准,“以前可能容积率高达17倍”,现在重建时要考虑高度等限制,她认为,政府需要“推一把”,推出措施是针对旧楼重建存在的客观性限制,与业界商讨后落实有推动作用。

甯汉豪称,有关措施尚有很多执行细节,未来数月会跟业界团体等持份者讨论细节,争取明年上半年落实。她强调,初心只有一个,就是希望推动这七区的旧楼重建,最终得益的是社会和市民。

检讨同区七年楼龄赔偿方案

此外,政府会在北部都会区古洞北和粉岭北这个新发展区,预留三幅住宅用地,供市建局筹划将来“楼换楼”的安排,为“同区七年楼龄”收购方案提供多一个替代选项。甯汉豪表示,市建局是法定组织,目前使用同区七年楼龄赔偿方案,亦对市建局构成财政压力,称不能在他资源不够时而不理会,相信做法不影响政府的开支。就同区七年楼龄赔偿检视的时间表,她称将与市建局明年内完成就赔偿机制及策略的检讨,并在明年内有初步建议作公众咨询。