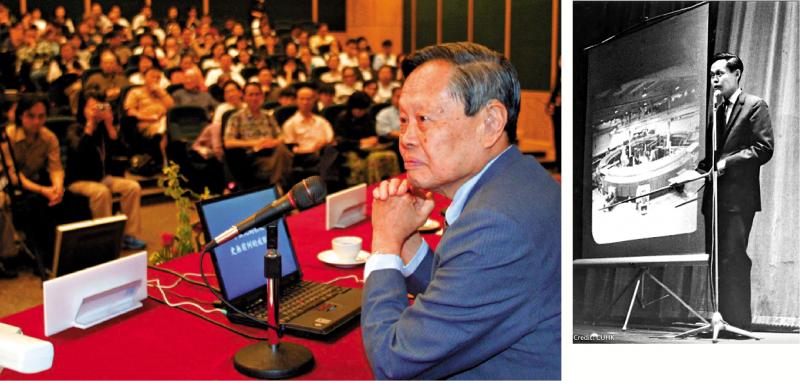

左图:2002年,杨振宁在香港中央图书馆演讲,座无虚席。右图:一九六四年,杨振宁应香港中文大学邀请,在香港大会堂音乐厅作公开演讲。

著名物理学家、首位华人诺贝尔物理学奖得主杨振宁10月18日逝世,享年103岁。杨振宁的一生与香港关系密切,他从上世纪60年代开始,多次在香港演讲,在中文大学授课。他对香港科技发展寄予厚望,鼓励年轻学子为“科技兴国”作出贡献,他那“科学无国界,但科学家有祖国”的家国情怀,和“宁拙毋巧,宁樸毋华”的治学格言,深深影响了一代又一代香港科研人员。

昨日在香港中文大学杨振宁铜像前,不少中大的学生、教职员及校友专程前来献花致敬。有学生表示,杨老的爱国情怀是所有青年学生的榜样。香港科学界沉痛哀悼,香港中文大学、教育局、创新科技及工业局都发文悼念,形容杨振宁教授辞世,对于全球学术界是无可估量的损失。“他为科学与人类进步作出的不朽贡献,将永远铭记在我们心中。”\大公报记者 义昊 李清

1964年12月30日下午4时,杨振宁在刚建成不久、香港最大的香港大会堂音乐厅,以《近代高能物理学之认识》为题作演讲,引起轰动。1964年12月31日《大公报》报道:“中国物理学家杨振宁昨公开演讲,大会堂内空前拥挤,场外有千馀听众轮候无法入场。”热情的市民不一定听得懂杨振宁要讲的题目,但都想一睹这位获得诺贝尔奖、为中国人增光争气的青年科学家的风采。

踏入70年代,杨振宁来香港讲学更频繁了。1976年3月,杨振宁在回内地探亲途经香港时,应香港中文大学物理系的邀请在中大作报告,介绍他最近和吴大峻合作研究磁单极子量子化所取得的最新成果,在这一成果中,他们发现规范场与纤维丛有密切的关系,这使得他们大为惊诧。

这次演讲,香港大专院校有100多名教师前来听讲,课堂里座无虚席,就连过道上都坐满了学生。杨振宁生动有趣和深奥的演讲,引起听众极大的兴趣,受到热烈欢迎。物理系主任徐培深最后代表大学和物理系以及听众向杨振宁致谢意。演讲完毕后,杨振宁还与香港大专学生联会的代表座谈。

80年代起的十多年内,杨振宁每年有近三个月的时间在中大工作。1983年起,杨振宁担任荣誉教授,1986年起为博文讲座教授,多次主持物理专题讲座和公开演讲。1987年,中大设立“杨振宁阅览室”。杨振宁在1998年接受荣誉博士学位,更在1983年开设研究生选修课,2006年又开设了一门特别设计的选修课,名为“二十世纪理论物理的主旋律”。

有一件事特别体现出杨振宁的家国情怀。1997年杨振宁获中大颁授荣誉理学博士学位:中大很早就想给杨振宁颁授荣誉博士学位,但他迟迟没有接受。究其原因是1997年之前在大学的学位颁授仪式上有一个英国传统,就是接受学位的学者要在校监面前鞠躬,然后校监手持一根小木条在接受者头上敲一下。然而杨振宁不愿意对英国人行这个礼,直到1997年香港回归祖国后,中大校监改由中国人担任,杨振宁才欣然接受这个荣衔。尽管那年杨振宁刚做了心脏搭桥手术,他仍亲身莅临荣誉学位颁授典礼。

文献手稿笔记全部送赠中大

杨振宁数十载学术生涯,留下了大量极其珍贵的科学文献手稿、笔记、书信,以及其曾经获得的奖章、奖状,其中包括1957年的诺贝尔物理奖金章。2001年杨振宁从纽约州立大学石溪分校退休后,这批珍贵材料将如何处理,学术界人士都极为关注。结果,杨振宁没有把它留在石溪,而是全部送赠给香港中文大学。

杨振宁与香港的另一项渊源,是先后担任了由爱国实业家查济民创立的“求是科技基金会”及由影视巨子邵逸夫设立“邵逸夫奖”的评审委员及顾问,亲力亲为,每年都来港及到内地进行评审和颁奖,推动中国的科研事业及学术交流,提拔了大批青年科学家和鼓励学子投身基础研究,得到了高度评价。杨振宁与查、邵两位出资者,更建立了科学家与企业家之间的深厚友谊,共同为“科技兴国”作贡献。

杨振宁对香港物理学的发展寄予厚望。在1999年12月迎接世纪交接的日子里,杨振宁说,只要香港人共同努力,将能迎头赶上急速发展的世界科技潮流;他还说年轻人在21世纪将扮演重要的角色,只要香港青年能抓住时机,香港的未来一定会更美好。

鼓励香港追赶资讯科技大趋势

2000年7月底至8月初,杨振宁在香港参加“第三届全球华人物理学大会”,他再一次对媒体呼吁,香港有发展世界级物理学的良好条件,配合香港人的智慧,吸引科技人才到港工作绝不成问题,但必须及时迅速地招揽各方面的人才,以追赶资讯科技的大趋势。

可堪告慰这位伟大科学家的是,香港近年致力建设国际创科中心,在创新路上不断迈步向前。今年9月份,世界知识产权组织公布的2025年《全球创新指数》中,香港在全球139个经济体中排名上升三位至第15位,并在亚洲保持第五位。在百强创新集群中,“深圳─香港─广州”创新集群获评为全球第一。“加速推动创新科技发展是特区政府的施政重点。”特区政府表明,“我们会持续完善创科生态圈,聚集全球创科资源和人才,全力推动香港发展成为国际创科中心。”

香港也留下了不少杨振宁与家人的回忆。杨振宁的妹妹杨振玉撰文回忆,上世纪60年代,大哥杨振宁想念高龄的父母亲,也想念20多年未见面的弟弟妹妹,几次和父母及弟妹团聚,地点都是在香港。

1964年,杨振宁与父亲一家又在香港团聚。那时中国第一颗原子弹刚刚试爆成功,美国政府担心杨振宁回中国,遂指使其香港领事馆几次三番打电话给他,说可以帮助他的父母及家人移民美国。但杨振宁几乎是不假思索地答复:“他们要回上海。”

1986年,他应邀担任中大博文讲座教授,1993至1998年与丘成桐联合出任中大数学科学研究所创始所长,对香港的科学发展产生了深远影响。因为经常访问香港,从80年代起杨振宁便把母亲接到香港同他居住,一直到1987年母亲在香港病逝。