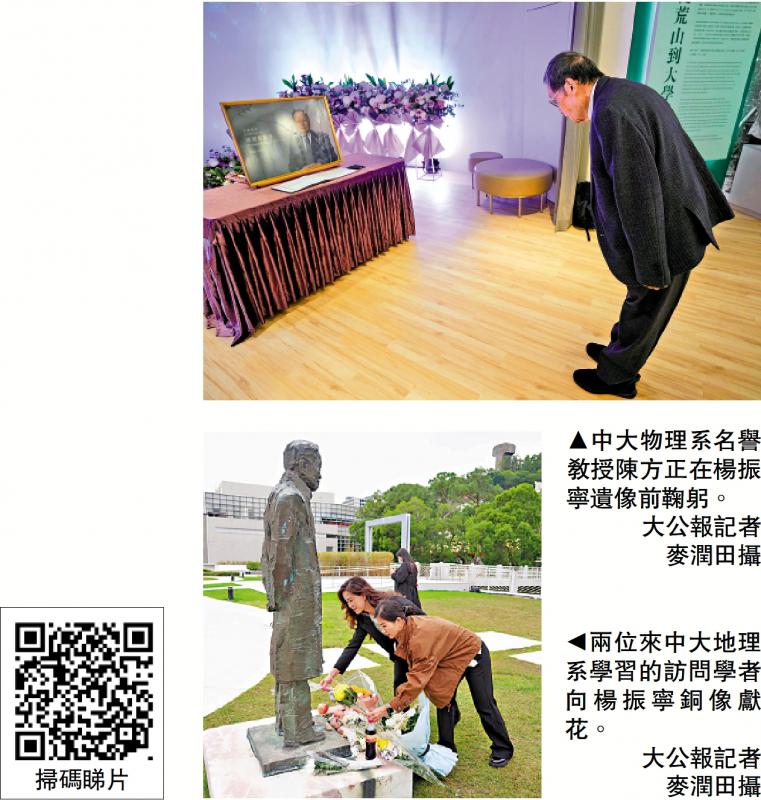

上图:中大物理系名誉教授陈方正在杨振宁遗像前鞠躬。\大公报记者麦润田摄;下图:两位来中大地理系学习的访问学者向杨振宁铜像献花。\大公报记者麦润田摄

【大公报讯】记者江凌风报道:香港中文大学(中大)博文讲座教授兼理论物理研究所所长、首位华人诺贝尔奖得主杨振宁上周六(18日)逝世,中大于大学图书馆内大学校史馆设置吊唁室,公众可以前往签署吊唁册及留言。

吊唁室陈设素雅,背景轮播片段回顾杨振宁的一生。大公报记者到现场时,吊唁册上已经有中大校长卢煜明、副校长潘伟贤、岑美霞等人的签署。九点整,港中大物理系博士王先生前来吊唁,他深深鞠躬。王先生表示,杨教授是他崇拜的偶像,“知道他逝世的消息非常突然,那几天心里感到很沉重。在我心中,杨先生是一个有温度、有人格魅力的长者。”

另一位长者缓慢而稳健地走到杨振宁遗像前,在留言簿上书写许久,笔落,他退后深望杨振宁遗照,郑重鞠躬。这位先生是中大物理系名誉教授陈方正,他1966年在中大任教,今年85岁,和杨振宁相识四十馀年。“你已经过完了光辉而充实的一生。但你开辟的道路还将要有无数的人走下去。我们曾经共度的那许多美好时光,我也永久铭记于心,你好好安息吧。”这是陈方正在吊唁册的留言。陈方正分享,认为杨振宁最大的贡献就是让中国人觉得自己不比别人差。“近代科学进步主要由西方推动,而在基本物理学理论这一科学最根本的领域中,起到决定性作用的只有杨振宁。”

“培养研究品味”感受至深

中大图书馆外,邵逸夫夫人楼天台的杨振宁铜像旁,摆放了鲜花和各式礼物。以访问学者身份来中大地理系学习的曹飞凤女士及其好友刘萍女士与记者分享,得知中大设立吊唁室,她们自发前来悼念,早上特地从楼下街市购买鲜花而来。中大数学系博士叶先生在铜像前鞠躬,他表示一直从网络平台关注杨振宁动态,得知他离世感到震惊和惋惜。“杨振宁教授的理念对我影响深刻,他强调做研究要培养研究‘品味’,聚焦有价值且热爱的课题,而非单纯追求论文发表量。”

中大表示,吊唁室开放至本月30日,开放时间为星期一至五上午9时至晚上8时,星期六上午9时至下午6时,星期日则由中午12时至下午6时,公众假期暂停开放。携带鲜花的吊唁人士,可于邵逸夫夫人楼天台花园草坪上的杨振宁教授铜像旁摆放鲜花。