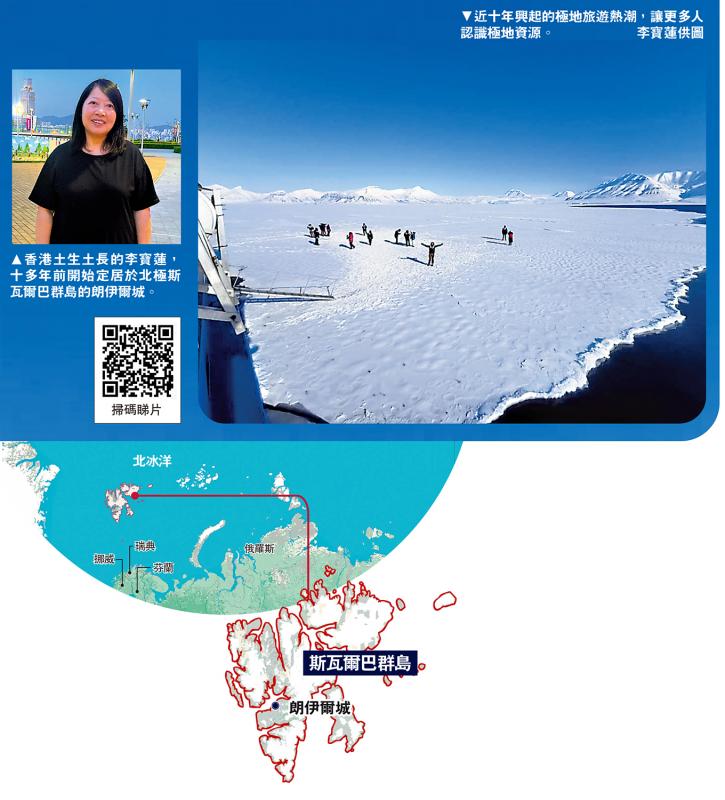

左图:香港土生土长的李宝莲,十多年前开始定居于北极斯瓦尔巴群岛的朗伊尔城。右图:近十年兴起的极地旅游热潮,让更多人认识极地资源。/李宝莲供图

上周六(1日)中国南极考察队展开第42次南极科研考察。香港土生土长的李宝莲,因爱上北极光,由故乡远走9000公里在北极圈的斯瓦尔巴群岛定居,在冰川之上建立以香港市花命名的极地研究中心“紫荆站”、设立个人博物馆展示在极地搜集的珍藏。她以“地胆”角色带领旅客、科研学者探索极地资源,并计划将在明年举办具香港特色的极地活动,“我希望在极地有华人立足,将中华文化在世界之巅发扬光大。”/大公报记者 李雅雯(文) 许棹杰(图、视频)

“我居住在北纬78度至81度几,是北极!”香港土生土长的李宝莲,十多年前开始定居于北极斯瓦尔巴群岛的朗伊尔城,一处被冰川覆盖六成陆地面积,有“世界之巅”称号的极地。“我希望能在世界之巅居住及发展自己的事业,将中国香港人的经历,我们的文化传统等讯息传播开去。”李宝莲自幼爱看地图、历史书和航海书,向往环游世界。为实现梦想,来自普通家庭的她,中学时期努力做兼职储旅费,独自一人做背包客去游历内地名山大川。

之后她更冲出中国,穷游百多个国家,“在火车上只饮水食面包,一磅面包我可以食足几天。旅游开支最大是车票、船票及飞机票,只要事前计划得好,要买一张环游世界的机票其实不是很贵。”

“立足北极必须有自己居所”

游历世界多年,李宝莲的脚步终于放缓下来,决定定居北极。她说,第一眼看到北极光便迷上了!现实是,十多年前的斯瓦尔巴群岛屋少、物资少,李宝莲学懂烧柴及生火;暴风雪来袭后,全屋曾被2米高的积雪包围,一个城市来的小女子学会溶雪、铲雪,在家门前铲出一条“生路”。

食物短缺便靠储存米、麵、意粉,用罐头食品充饥,“等飞机、等船来,这里没有新鲜食物,冬天将食物放在门口便可以,相当于天然冰箱,屋内的雪柜是用来恒温,不用解雪,所以家家户户习惯储存鱼、鹿肉,足够捱两个月。政府在岛上有货仓储存食粮,会适时开仓出售食粮。”

李宝莲坦言头一年的生活要克服很多困难。她忆述最初透过朋友介绍租屋住,入住仅数天,屋主突然赶她走,称要租给其他人,“当你经历过冰天雪地,零下二三十度的夜晚被人赶走,无屋住但不能露宿街头,因为会冻死;朋友家只能寄居一两天,最后被迫住酒店。当时住酒店很贵,夏天一晚要1000多至6000多挪威克朗。早期1.4港元兑换1挪威克朗,生活指数高,不能晚晚住酒店,我便知道要在斯瓦尔巴群岛立足,必须要有自己的居所。所以中国人的传统观念是很有智慧,有田有地是生存之道。”

李宝莲居住的斯瓦尔巴群岛,现在大约七成居民是挪威人,其余三成是来自50多个国家的人。“去到北极我发觉挑战性很大,无华人居住”,爱挑战的她,决定在极地立足。她最初带摄制队拍摄冰川等纪录片,之后做向导带科研人员收集北极标本。七、八年前她遇上国际红潮及水质专家何建宗教授,二人在北极筹建以香港市花命名的“紫荆站”。

设非牟利团体 举办亲子活动

李宝莲多年来南北极两边走,收集到的石头、不同地质的泥土、骸骨、皮毛及鸟类标本等,都收藏在她的小小极地博物馆,可预约参观,“虽然是几千呎的民营博物馆,但可以在北极有自己的地方、科研站及科研船,我做到了!”

近十年兴起的极地旅游热潮,让“地胆”李宝莲由最初带科研学者探索极地资源,再增加了旅游业务。她说每年带的团不断增加,逢3月至9月都有团,10月因冰未够厚,她便回港逗留一至两周探望家人,或往内地开会准备极地之旅等,11月她便南北极两边走。一年带领5000至6000名旅客,她指近年内地学生团和游客很多,反而香港游客很少,一年只有几十人,而内地游客则几千人,她安排的北极团已排期至2027年。

李宝莲踌躇满志,计划在北极举办具香港特色的活动,例如马拉松、香港的音乐及电影展览,她在当地设立非牟利团体“极地种籽”,又成立妇女会办妇女与亲子活动。“I am Chinese from Hong Kong. 我是中国人,我来自香港。”这句说话是李宝莲十多年来向北极斯瓦尔巴群岛居民,以及来自世界各地科学家和游客的自我介绍。