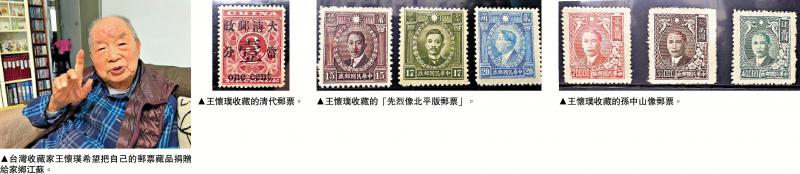

图:(左起)台湾收藏家王怀璞希望把自己的邮票藏品捐赠给家乡江苏。王怀璞收藏的清代邮票。王怀璞收藏的“先烈像北平版邮票”。王怀璞收藏的孙中山像邮票。

苏州彩香一村一套民宅内,4个房间满满当当存放着逾千册近代百年间出版的各式集邮书刊。“这些邮刊最早起自1915年,父亲现已102岁高龄,他最大的心愿是将自己花费40年心血,锲而不舍收集来的因战乱失散的海峡两岸早期集邮文献,全部捐赠给家乡江苏。”3月16日,台湾收藏家王怀璞的长子王岳忠与儿媳凌子婷受王怀璞嘱托,专程从台北赴苏州,与大公报记者会面,期望大公报助力父亲圆梦。

王怀璞几乎收集了抗战时期的全部邮票与邮刊,从独特的视角展现近代中国的历史风云与政治变迁。\大公报记者 陈旻(文、图)

盼大公报协助圆梦

“1937年11月,上海沦陷后,我公公(丈夫的父亲)当时19岁,随学校前往重庆避难,1948年只身赴台,从事印报机研制工作。他凭借工程师的严谨与专注,完成台湾《联合报》第一架印报机的设计与组装。”岛内中国文化大学硕士凌子婷自豪地说,“这台印报机目前仍陈列在《联合报》报馆前。也因为此,公公致力于邮票印制方面的集邮文献收藏与研究。”王怀璞家属期望大公报助力完成老人家的心愿。

20年寄往苏州邮包逾千个

王怀璞1923年8月出生于苏州,其父王同愈为晚清民国年间著名学者、藏书家、书画家、文博鉴赏家。1906年,王同愈在苏州创办了长元吴公立高等小学堂,即现苏州草桥实验小学。王同愈在67岁得子王怀璞。“战乱中离乡是生命中一场巨大的震撼,公公将蚀骨的思乡之情封藏于生活的磨难中。”凌子婷感叹道,“思乡的灵魂无处安置,公公认为唯有故乡故土才是这些承载着自己逾半个世纪思乡情全部藏品的唯一归宿。”

王怀璞购买集邮书刊始于1975年。为避免破损、失散,每集满1年份,他就送装订工厂,装订成硬面烫金合订本。

自1995年起,王怀璞决定把收藏的集邮书刊,全部转移到苏州存放,分别用2公斤、3公斤、5公斤的邮包寄出,20多年中络绎不绝,寄出的邮包超过千个。“每次都是我骑自行车去邮局取包裹。”今年81岁的张成尧是王怀璞的侄女婿,20余年来,他与妻子王嘉妍一道,一趟又一趟,将叔叔寄自台湾的包裹取回后,悉心保管。“叔叔的邮刊等藏品,自1915年到2017年,精装本超过千册,全部存放在苏州,占地60平方公尺。”王嘉妍说。

自学插图编辑整理藏品

1987年,两岸开启交流交往,王怀璞结识了众多大陆邮友。在邮友们的帮助下,他购得大批大陆早期散刊,整理配成全套。

自1994年起,王怀璞自学打字、插图、校对、编辑、排版等电脑技能,花费了12年时间将自己的收藏整理成书出版,全书2700页、文字261万,大16开,精装成上、中、下三册和第四册增订本,重达8公斤。这部集邮文献获得台湾“全台邮展会”大镀金奖。当时有分析指出,“王怀璞的贡献不仅是串连起因战乱失散的海峡两岸早期集邮文献,并发宏愿将其藏品汇集成册,与集邮同好分享,更是为历史留下纪录,照见对日抗战艰苦的史诗以及国家发展的见证。”