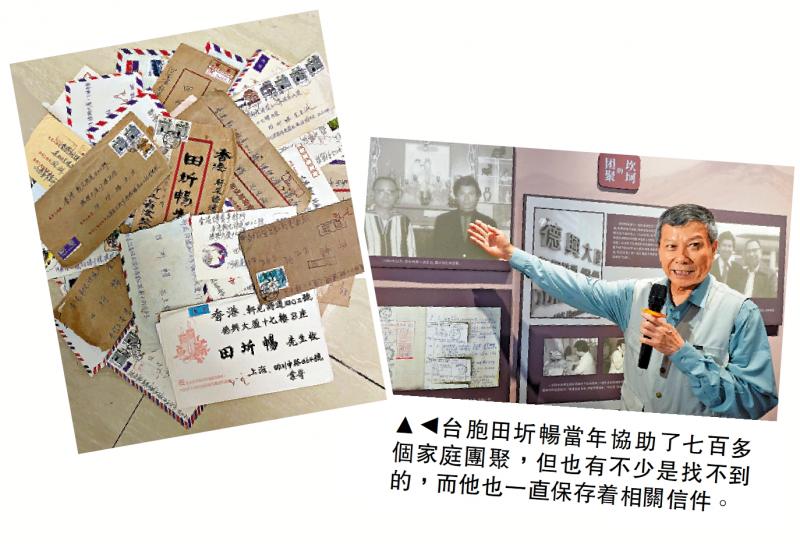

图:台胞田圻畅当年协助了七百多个家庭团聚,但也有不少是找不到的,而他也一直保存着相关信件。

【大公报讯】记者蒋煌基泉州报道:田圻畅自称“非典型台胞”。他出生于北京,却因时代因缘与台湾结缘,更在香港成为早年两岸隔绝时期的“民间桥梁”。那些年,他以一己之力协助700多个两岸家庭团圆,被称为“两岸信使”。

1982年,台湾京剧界名人马丽珠想寻找在大陆的弟弟马凯弟,经戏曲圈友人牵线找到田圻畅。“我曾有与家人失散的经历,知道思念之苦,所以想令更多人团聚。”田圻畅当时成功协助马丽珠与弟弟在香港会面,成为他促成的第一个团圆故事,也让“香港有个小田愿意帮忙寻亲”的消息在台湾戏曲界传开。

当年随着求助者增多,田圻畅在香港注册了“博爱事务所”,专为两岸亲人担任联络及安排会面。这个名为“事务所”的机构,实则只有他一个“个体户”,却承担着转信、汇钱、寻找亲人、代办会亲手续、安排吃住等全套服务。

1987年台湾地区开放民众经第三地赴大陆,香港成为当时两岸亲人会面的主要中转站,找他帮忙的人也“井喷式增加”。寄往大陆的每封信,田圻畅都会在信封背面郑重写下:“邮递员先生,这是替台湾同胞寻找失散亲人的信,请协助交当地政府或统战部门。”这行字成了那个年代两岸亲情传递的“通行证”。如今,他家中仍收藏着无数封两岸书信,“每封信都见证着当年两岸隔绝的悲剧”,而他捐赠给闽台缘博物馆的200多封书信是这段历史的缩影。

田圻畅感慨自己只是“大海里的一滴水”,却有幸能帮助当年两岸离散家庭团圆。如今,看着闽台缘博物馆将族谱数字化,台湾年轻人寻根更为便捷。他深感欣慰:“科技日新月异,但两岸同胞对根的眷恋没变。”