图:阿兹海默研究疑云

【大公报讯】综合《科学》、《卫报》、合众国际社报道:国际知名期刊《科学》21日揭露,16年前对阿兹海默症研究方向造成重大影响的一篇关键论文涉嫌造假,作为证据呈现的实验结果图片存在人为修改痕迹。这篇论文开创性地提出一种β淀粉样蛋白寡聚物可能是引发阿兹海默症的元凶,是本世纪被引用次数最多的阿兹海默症研究之一。专家担忧,若造假指控属实,全球学者恐被误导了16年。

美国范德堡大学神经科学家施拉格去年调查一款阿兹海默症(俗称老年痴呆症)实验性治疗药物时,发现大量相关论文中的实验结果图片存在剪接或拼贴痕迹,且最终指向2006年发表于《自然》期刊的一篇重磅研究论文。这篇论文题为《一种聚集在脑部的特定β淀粉样蛋白对记忆力造成损伤》,第一作者是当时美国明尼苏达大学双城校区的科学界新秀莱斯内。

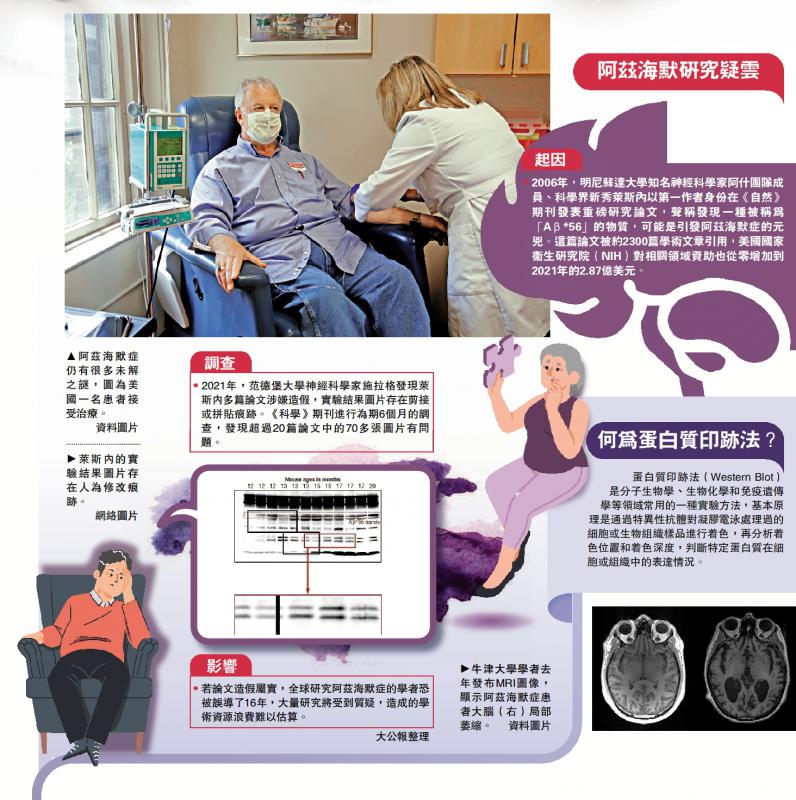

美大学调查涉事科学家

施拉格谨慎地表示,指控莱斯内造假需要先检验所有未公开发表的原始图像乃至实验数据,“我关注的是已经公开的图片,我将它们视为警戒信号,而非最终结论。”《科学》期刊进行为期6个月的调查后指出,莱斯内确有可疑之处,他过去16年间署名的20多篇论文中有70多张图片疑似被人为修改。明尼苏达大学已对莱斯内展开调查。

2006年,莱斯内是知名神经科学家阿什团队的一员。阿什团队声称,他们发现一种名为“Aβ*56”的β淀粉样蛋白寡聚物,将其注入年轻大鼠脑部可破坏大鼠的记忆力。阿什表示,这是阿兹海默症研究史上首次在脑组织中发现引起记忆损伤的特定物质。论文发表两周后,阿什就获得了波坦金奖。莱斯内亦平步青云,很快拥有了自己的实验室,并得到美国国家卫生研究院(NIH)资助。

曾为莱斯内工作的研究人员拉森透露,她和同事们经常做实验,但所有图片均由莱斯内制作。莱斯内等人使用蛋白质印迹法,基本原理是通过特异性抗体对凝胶电泳处理过的细胞或生物组织样品进行着色,再分析着色位置和着色深度,判断特定蛋白质在细胞或组织中的表达情况。有人在同行评审网站PubPeer指出,莱斯内提供的图片中,代表蛋白质的条带存在人为修改痕迹。施拉格调查后发现,一些图片甚至出现上下两排条带直接“覆製黏贴”的情况。

《科学》期刊邀请独立图像分析师比克和简娜评估施拉格的发现。二人表示,部分异常情况可能是图片处理过程中无意所致,但另一些的确非常可疑;研究人员似乎为了得到“符合预期”的结果,人为将不同实验的图片拼凑在一起。

美政府数十亿资金打水漂

全球约2300篇学术文章引用了莱斯内于2006年发表的论文,他的研究被视为“β淀粉样蛋白引发阿兹海默症”理论的有力证据,全球无数科学家尝试重现其研究结果或以此为起点展开新研究。2006年,NIH对关于“淀粉样蛋白、寡聚物和阿兹海默症”研究投入的资金几乎为零,2021年已飙升至2.87亿美元(约22.4亿港元)。然而,16年来只有极少数研究团队表示他们也发现了“Aβ*56”。

莱斯内疑似造假事件曝光后,诺贝尔奖得主及阿兹海默症专家祖德霍夫指出,NIH的资金可能打了水漂,而很多科学家恐将发现自己的研究从起点就是错的。莱斯内本身尚未回应此事。阿什表示,若图片造假的指控属实将是“灾难性的”,但坚称对“Aβ*56”相关研究有信心。施拉格则表示:“你可以通过作弊发表论文,拿到学位和研究经费,但你不能通过作弊治癒一种疾病。”

专家强调,早在1984年,科学家就在阿兹海默症患者脑部发现β淀粉样蛋白构成的斑块;“Aβ*56”引发争议,并不代表过去几十年科学界对“β淀粉样蛋白与阿兹海默症有关”的普遍共识被推翻。