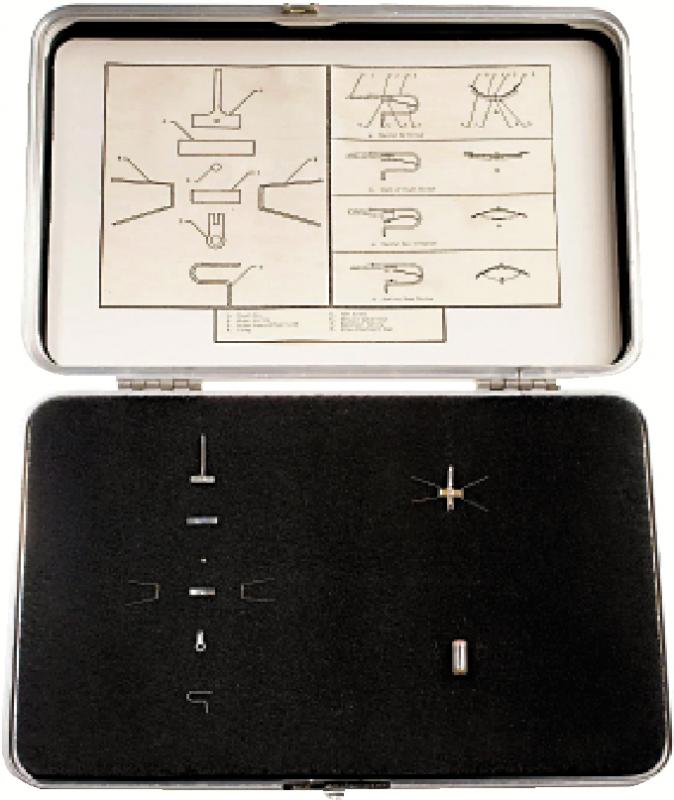

图:美国中央情报局(CIA)公开“蜻蜓间谍”的机械构造。\网络图片

【大公报讯】综合报道:仿生机器昆虫或者昆虫无人机,如今已在军事或民用领域渐露头角,全球首个仿生机器昆虫的概念,是美国中央情报局(CIA)在上世纪70年代冷战时期开发的“蜻蜓间谍”,看上去如同一只普通绿色大蜻蜓,但实是一种名为“昆虫扑翼机”(insectothopter)的微型无人飞行器。

据公开文件披露,冷战期间CIA在窃听技术上面临关键技术瓶颈,便转向利用反射雷射光束的反射器技术。这种反射雷射光束会因玻璃上的任何震动而改变反射距离,CIA则通过分析返回的光束,还原震动,进而提取声音,可用于窃听对话。

不过,真正挑战是如何将小型反射器放置到窃听目标附近,同时还要保持隐蔽。CIA研究与发展办公室副主管雷瑟提出使用机器昆虫,掩人耳目。该计划初期曾考虑蜜蜂,但蜜蜂飞行轨迹复杂,当时在技术上不可行。有科学家建议模仿蜻蜓,飞行路径稳定外,其滑翔能力也异常出色,有助于在长途飞行中节省能量。

CIA研发团队最后造出仅重1克的机器蜻蜓,其闪闪发光的“眼睛”就是用来窃听目标的反射器。为了减少“蜻蜓”身上的额外重量,研发人员还研究出一款便携激光装置,能产生不可见的红外光束,控制蜻蜓飞行方向,并同步传输窃听音频。借助微型流体振荡器提供动力和激光导航系统,这只“蜻蜓”虽只能飞行60秒,但已能“飞”至200米外的目标处。

不过,这只“蜻蜓间谍”在1974年实地测试时表现却大失水准,时速11公里的微风就会导致“蜻蜓”的机身失控。在风力干扰下,人工无法精准控制“蜻蜓”身上的雷射导航。这项计划耗资14万美元(相当于今天200万美元),并在70年代中期终止,从未投入实战。