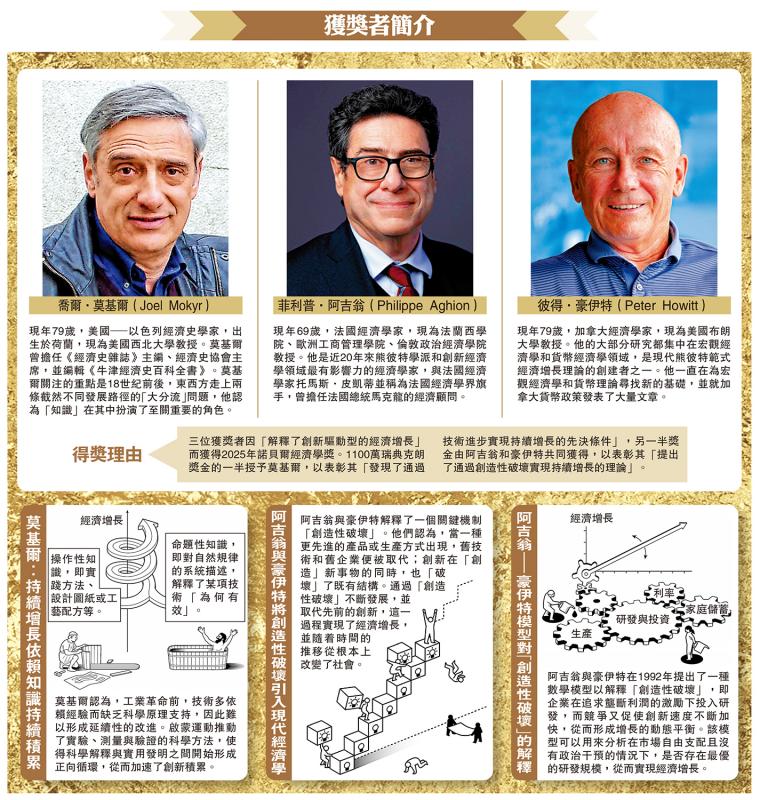

图:获奖者简介

综合报道:瑞典皇家科学院13日宣布,将2025年诺贝尔经济学奖授予美以双重国籍经济学家莫基尔、法国经济学家阿吉翁和加拿大经济学家豪伊特,以表彰他们对“创新驱动经济增长”理论的阐释。在人工智能、机器人等新兴技术蓬勃发展之时,三位获奖者的研究不仅深化了人们对经济长期增长的理解,也为当代发展问题提供了启示。此外,得主批评美国总统特朗普的关税政策阻碍经济发展,而阿吉翁则呼吁欧洲在技术发展上学习中国。

经济增长是经济学研究的古老而又核心的议题。瑞典皇家科学院指出,过去200年,世界经济增长速度空前高涨。其根基在于源源不断的技术创新;持续的经济增长源于新技术取代旧技术,这一过程被称为“创造性破坏”。今年的诺贝尔经济学奖得主运用不同的方法,阐释了这一发展模式的成因,以及持续增长的必要条件。

莫基尔通过“揭示了通过技术进步实现持续增长的先决条件”,获得一半奖金;另一半奖金由阿吉翁和豪伊特共同获得,他们“提出了通过创造性破坏实现持续增长的理论”,这两位学者长期进行学术研究方面的合作。诺贝尔经济学奖今年奖金总额为1100万瑞典克朗(约900万港元)。

知识成为土壤 创新促进发展

莫基尔是欧洲经济史专家,他通过研究历史资料,揭示了为何持续增长会成为现代经济的常态。他指出,要让创新形成“自我生成”的持续过程,不仅要知道“某项技术可行”,更要理解为何“可行”。他认为,工业革命之所以成为历史转捩点,正是因为科学解释与实用发明之间开始形成正向循环,知识体系得以累积。

阿吉翁和豪伊特则研究了持续增长背后的运行机制。两人将上世纪著名奥地利经济学家熊彼特提出的“创造性破坏”思想引入现代经济学,借以说明技术进步如何通过破坏旧有结构而推动经济增长。他们在1992年提出了一个数学模型:当更优质的新技术产品进入市场时,旧技术就会被淘汰或“破坏”。但技术创新拥有双重效应:一方面,更优的创新技术提高了长期增长潜力,推动经济持续发展;另一方面,旧技术被淘汰,原有企业和相关利益集团便会在竞争中败下阵来。该模型显示,企业在追求垄断利润的诱因下投入研发,而竞争则促使创新速度不断加快,进而形成增长的动态平衡。

诺贝尔经济学奖评审委员会主席哈斯勒表示,获奖者的研究表明,经济增长并非理所当然,“我们必须维护推动创造性破坏的机制,否则人类社会可能重新陷入停滞。”

开放是增长的动力

莫基尔在采访时坦言,担忧在美国总统特朗普的治理下,美国可能失去科学研究与教育领域的领先地位。他向路透社表示:“现任政府对高等教育与科学研究的打压,可能是史上最严重的自毁长城之举,此举实属自取灭亡,且完全受无关紧要的政治因素驱使。”

阿吉翁和豪伊特表达了对特朗普关税政策的不满。阿吉翁表示,去全球化与关税等因素恐阻碍经济增长。他称“开放是增长的动力”,并直言自己“不乐见美国的保护主义浪潮”。豪伊特则表示,特朗普的关税政策只会抑制创新发展。他说,特朗普试图使制造业回流到美国的想法,绝不是明智的经济政策。

此外,阿吉翁与中国学术界渊源颇深。自上世纪90年代起,他积极参与中国经济改革的讨论,他的部分研究成果也被引介入中国学界,还曾获得中国经济学界享有最高声誉的奖项之一、孙冶方经济科学奖。阿吉翁认为欧洲在技术发展目前已经掉队,在受访时呼吁欧洲向中国和美国学习。“在欧洲,我们以竞争政策的名义强烈反对任何形式的产业政策。但我觉得,我们应该学习(中美)这两个国家,找到协调国防、气候、人工智能等领域产业政策的方法。”