走进科技馆,触摸科学报国的时代脉搏

在焦作市科技馆内,宣讲团成员结合数学专业特色,从磁悬浮地月演示仪解析“两弹一星”轨道计算的精妙,到通过月球弹跳模拟核爆当量的数学逻辑;从电磁舞台演绎导弹制导的精准控制方程,到光学迷宫拆解卫星遥感的数学密码。

他们以跨学科的视角,让硬核数学知识与“两弹一星”精神深度碰撞,打开了一扇探索科学精神内核的全新窗口。

团队成员们与科技馆游客共同参观,通过趣味互动帮助他们更好地了解科学知识。

走进红色教育基地,感悟精神谱系的时代交响

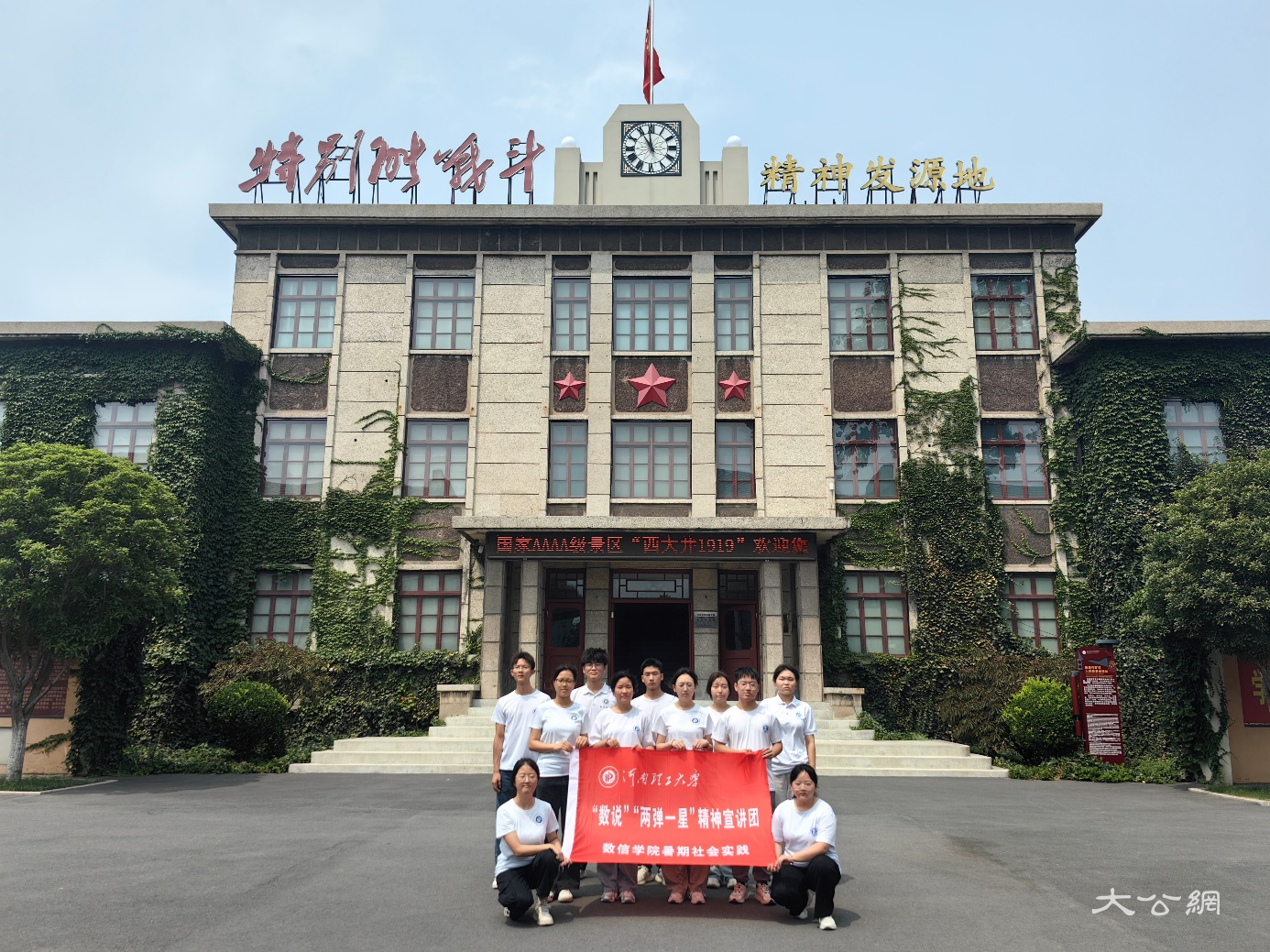

在被誉为“特别能战斗”精神发源地的焦作西大井1919红色教育基地,宣讲团创新开展“精神坐标”对比研讨宣讲活动。大家依次参观了焦作煤矿工人大罢工纪念馆、王封矿老井架等历史遗迹,通过珍贵的历史照片和实物展陈,深入了解了1925年爆发的焦作煤矿工人大罢工的革命壮举。

在纪念馆内,宣讲团以“薪火相传:从焦作煤矿工人大罢工到‘两弹一星’的精神传承”为主线,通过详实的史料和生动的案例,剖析了“特别能战斗”的焦作工人精神与“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神之间的内在联系。

煤矿工人们身上体现出的“特别能战斗”精神,与“两弹一星”科学家们“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的品格,本质都是对国家富强,民族复兴,人民幸福最强烈的担当。团队成员在这一过程中更加坚信,作为新时代的青年大学生,也要不断沉淀,勤学苦练,时刻保持对党忠诚、为国奉献的初心使命。

走进专业课堂,解锁基础学科的强国密码

宣讲团积极创新宣讲方式,与省级高校党建工作样板党支部、河南理工大学数信学院数学与应用数学系党支部联合开展“传承‘两弹一星’精神、勇担科技报国使命”主题实践活动。

在专业老师的带领讲解下,大家共同瞻仰了人民数学家华罗庚先生铜像,参观了华罗庚科学事业成就展,学习了华罗庚先生矢志不渝、“70岁入党终不悔”的崇高追求和爱国报国的光辉事迹。

通过参观图片展、学习交流,全体人员对华罗庚先生的生平事迹、科学成就、高尚情操有了更深入的了解,同时也激发了在数学领域追求卓越、勇于创新的热情和动力。

在校内的北斗卫星导航系统模型前,团队邀请专业老师以钱学森等先驱用算盘与手摇计算器完成轨道测算的故事为引,展开了中国航天与北斗系统的壮阔画卷。

大家共同学习了了“北斗人”突破技术封锁,通过“三步走”战略实现核心部件国产化的历程。了解了2023年发射的“河南理工一号”卫星,集成星上AI智能处理技术,具备物联通信、智能感知遥感功能,能获取高分辨率影像,为黄河流域生态保护等提供支撑,展现了从航天精神到高校科研的创新力量。

这种“专业+思政”的沉浸式体验,让抽象的理论变得可触可感。河南理工大学数说“两弹一星”精神宣讲团队长孙家灿说:“通过与‘两弹一星’精神进行跨越时空的对话,那些泛黄照片里坚毅的眼神,那些公式背后炽热的报国心,让我深刻体会到,科技报国的火种从未熄灭,它正等待我们这代人接力传承。”

“当青年学子用数学语言诠释精神密码,用“宣讲+实践”“实地+网络”“专业+思政”等方式,通过红色寻访、理论宣讲、社区调研等传承‘两弹一星’精神红色基因,这种创新表达让红色血脉得以传承,焕发出青春光彩。”团队指导老师刘春德说,“这些05后正在用自己的方式,续写着科技报国的新篇章。”(崔响响 邵晓娜 孙家灿)