【大公网河南讯】(记者 王孟飞)9月18日,大公网记者跟随“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采风团来到郑州,走进绿意盎然的黄河文化公园,了解现代科技守护大河安澜的智能防汛设施,触摸沉默却有声的历史文化遗址,近距离聆听黄河治理的沧桑回响,感受沿岸百姓生活的时代变迁。

初秋的黄河文化公园,绿意盎然,生机勃勃。从小山丘到黄河岸,从“三桥汇”到炎黄塑像,一步一景,一景一故事。“现在的黄河边的环境就像城市的后花园一样,但是能建成这样非常不容易,当时没有机械,这些树都是我们员工一棵一棵扛上去的,每天上班前,先完成当天的种树任务再做其他的工作,女同志也是如此。我们所在的地方是黄土高原的终点、华北平原的起点,是地上悬河的起点,距离下游郑州的黄河大堤有6公里左右,这个位置的绿化防汛,对于下游郑州整个城市的防汛防洪非常重要。” 郑州黄河文化公园管理委员会经济发展局局长荆海亮向采风团介绍道。

黄河文化公园中的“三桥汇”。王孟飞 摄

据悉,如今的黄河文化公园已开放面积达20多平方公里,建成并对外开放的有炎黄景区、五龙峰、骆驼岭、星海湖、岳山寺等五大景区。园区内分布着“炎黄二帝”、“哺育”、“大禹”、黄河碑林、万里黄河第一桥、毛主席视察黄河处、浮天阁、极目阁、“三桥汇”、临河广场、邙山提灌站、国家黄河地质博物馆等40余处景点,既是外地游客纵览郑州黄河之美的重要目的地,也是在河南开启“黄河之旅”的重点龙头景区。

黄河防汛前线指挥中心的智慧大屏。王孟飞 摄

黄河防汛前线指挥中心

黄河的治理离不开数字化技术,走进黄河防汛前线指挥中心。工作人员向采风团展示了科技防洪防汛的重要成果。花园口险工、黄河大桥等点位,全部进行了高精度的数字孪生模拟呈现;模拟不同水流量级情况下黄河沿岸村庄的淹没情况、各个点位水位差等详细数据;模拟无人机扫描河段沿线堤防、建筑,采集数据、实时上传中心。

黄河郑州段全长160公里,河道以“宽浅散乱、游荡多变”为主要特征,险工、控导工程密集,滩区面积大且人口较多,历来是黄河防汛的重中之重。而惠济段尤其是花园口,位于郑州黄河滩区、“地上悬河”的0公里处,承担着“保城市、保枢纽”的关键任务。

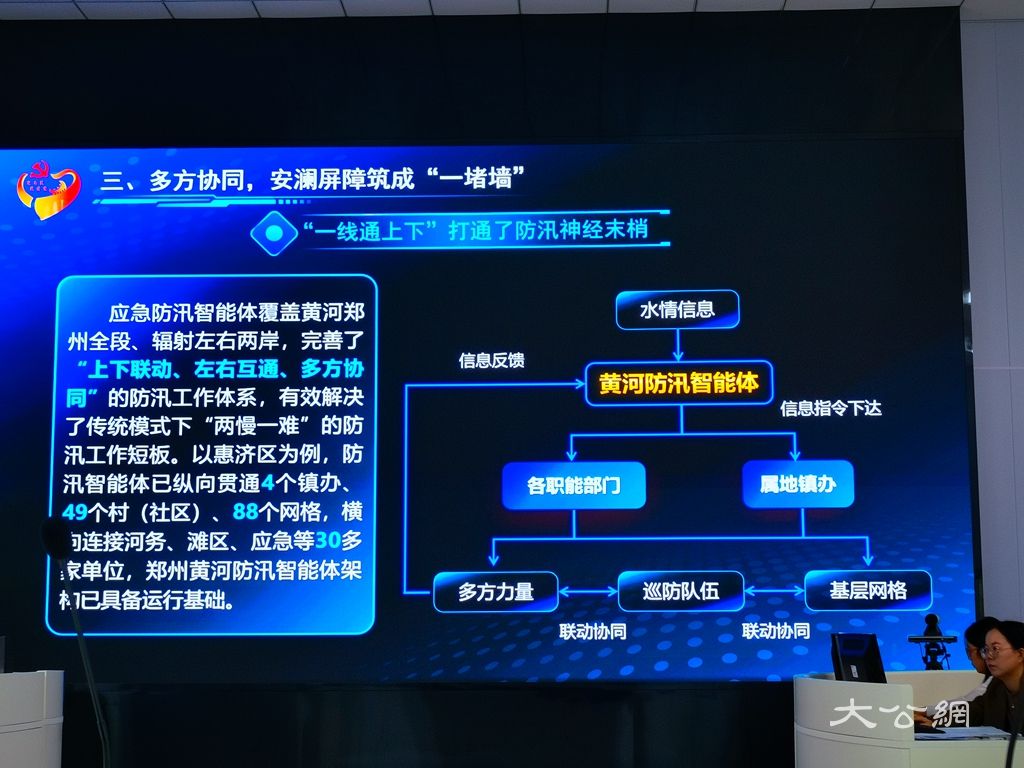

“传统防汛模式下,存在着水情信息传递慢、调度指令传达慢、多方联动同步难的问题。水流量达到一定等级、发布红色预警,只能通过短信电话逐个通知相关单位。” 郑州市惠济区委智慧城市运行办公室副主任张钊说道,“针对这些问题,我们借助数字化技术、依托郑州市日益完善的网格化工作体系,深度融合了属地防汛力量与黄委会专业力量,形成了‘一核统多元’的协同作战体系,构建起“智防+技防+人防”三位一体的黄河防汛智能体。 我们在智能体内植入了300多条防汛指令,会根据黄河水流量数据自动对应防汛等级,形成代办指令列表,精准匹配责任单位和责任人,实现指挥调度一键直达。同时,一线防汛人员还会根据任务指令对防守区域进行巡防巡查,将现场画面等信息,实时回传至系统,为指挥决策提供支撑。另外,通过网格指挥调度体系、数字孪生系统,以及“智能石头”等一系列智能化、信息化技术手段,构建起了黄河汛情预警、指挥、调度、处置全流程闭环管理的新型智慧化、网格化工作模式,牢牢把握防汛主动权,守护黄河安澜。

“模型黄河”试验基地

黄河南岸10公里处的模型黄核试验基地,同样为黄河治理提供了重要的科学依据。

走进“模型黄河”试验基地,一座按科学比例精心缩制的黄河模型赫然映入眼帘,将万里黄河浓缩于方寸之间。浩荡奔涌,河道蜿蜒、堤坝纵横,全景呈现黄河自源头至入海口的壮阔图景。模型精准还原河道走向、堤防体系及沿岸地形地貌,细节清晰、层次分明,为黄河治理研究奠定了坚实基础。

模型黄河。王孟飞 摄

“模型黄河”是“原型黄河”自然现象的模拟再现。黄河下游河道模型,是黄河保护治理不可或缺的重要研究平台。在洪水防御、河道整治、水库调度、水沙运动及河床演变规律探索等方面发挥着重要支撑作用。据介绍,“模型黄河”全长约800米,是目前世界上最长的动床河工模型,拥有世界最大的洪水模拟试验平台和世界上最大的人工降雨系统,所包含的测控自动化系统、人工模拟降雨系统和底泥声学综合探测系统均居于国际领先水平。

基于“物理模型+数字孪生”融合技术,科研团队已构建高精度洪水预演系统,可对百年一遇极端洪水过程进行动态推演,预报准确率得到提升,极大增强应急响应与决策能力。此外,最新研究还表明,通过无人机遥感与模型数据联动,可实现自然界小中大雨、及其与河势变化的实时反演与预警,推动黄河治理向智能化、精细化迈进。同时,“滩区生态-防洪协同治理模式”在河南、山东等重点区域落地实施,通过模型模拟优化分洪通道与生态缓冲带布局,兼顾防洪安全与生态修复,惠及数十万滩区群众。

三、大河村畔溯文明,商城遗址映辉光

在时光悠悠的长河中,黄河宛如一位伟大的母亲,默默滋养着中华大地。我们怀揣着敬畏与责任,为黄河安澜倾尽全力,无数治黄人坚守在岗位上,用智慧和汗水守护着这条母亲河,让它成为造福人民的幸福河,在新时代创造出令人瞩目的奇迹。

回首往昔,那些生活在黄河岸边的祖先们,同样满怀着对生存的渴望、对未来的憧憬,在这片土地上努力耕耘。黄河,是他们生命的源泉,是他们精神的寄托。它孕育出了灿烂的仰韶文化,那精美的彩陶,犹如先民们智慧的花朵在岁月中绽放;它孕育出了辉煌的商代文化,那庄重的青铜器,似历史的回响在时光中激荡。

“仰韶标尺”——大河遗址博物馆

大河村遗址北距黄河仅几公里,先民在此傍河而居,黄河为其提供了水源和肥沃的土地,促进了农业和手工业的发展。同时,黄河的泛滥也影响了聚落的变迁,反映了自然环境对先民生活的影响。

仰韶文化早期遗址分布。王孟飞 摄

该遗址是黄河干流一处距今7000年至3500年、历时3300余年的仰韶文化遗址,包含仰韶文化、龙山文化直至夏、商文化遗存,见证了其间中华文明起源、形成、发展的全过程。该遗址拥有华夏民族进入文明阶段关键时期——仰韶文化的完整发展脉络,是黄河文化最精彩的组成部分,被誉为“仰韶文化的标尺”。其中出土的彩陶纹饰绚丽,房基遗迹保存完整,展现了当时农业、手工业与原始宗教的繁荣。那些刻在陶器上的符号,仿佛是中华文字的雏形,是文明火种的最初闪烁。

“这是我们新发现的仰韶晚期的房子。早在20世纪70年代初,大河村就发现了采用‘木骨整塑’技术建造的‘三室一厅’,面积达50平方米,且保存较为完好,可谓仰韶时期的‘豪宅’。”工作人员介绍道。房屋、城墙、带瓮城结构的环壕、墓葬区、地震遗迹等一系列新发现,让大河村遗址的内涵更为丰富、面貌愈发清晰。

白衣彩陶盆(新石器时代仰韶文化晚期)。王孟飞 摄

馆中藏品白衣彩陶盆,身上纹路能看到外围有十二个太阳,内圈太阳的外围是24处连缀成圈的三角形,象征着太阳的光芒。虽然不能由此断定是十二个月和二十四节气的雏形,但是根据推测,这很可能表明着日、月、年等较为原始的时间观念。

3600年前的超级城市——商代都城

商代都城博物馆中展示的城墙施工场景。王孟飞 摄

商代都城博物馆位于河南省郑州市,地处黄河中下游地区,是黄河流域重要的文化遗产地。郑州商城遗址作为商代早期都城,其选址与黄河的地理位置密切相关。商代先民依黄河而居,黄河为商代都城提供了丰富的水资源和肥沃的土地,促进了农业和手工业的发展,为商代文明的繁荣奠定了基础。

郑州商城作为商代早期都城,规模宏大,城墙巍峨,出土的青铜器、甲骨文与宫殿基址,彰显着国家制度的成熟与礼乐文明的兴起。商城遗址与大河村遗址虽属不同时代,却同在黄河之滨,一脉相承,共同构筑了黄河中下游文明发展的历史轴线。

黄河,是这一切的源头与纽带。她以丰沛的水源、肥沃的冲积平原,为先民提供了生存与发展的基础;她也以频繁的泛滥与改道,考验着人类的智慧与韧性。正是在这与自然的互动中,黄河文明不断淬炼、升华,形成了坚韧不拔、包容并蓄的民族精神。

今日,大河村遗址与商城遗址均已建为考古公园与博物馆,成为人们走近历史、感受文明的重要窗口。从大河村遗址的仰韶彩陶,到郑州商城的青铜重器;从甲骨文的神秘刻痕,到黄河堤坝上的治水碑铭——每一寸土地都镌刻着历史的记忆,每一段故事都诉说着文明的传承。

它们不仅是考古的宝藏,更是文化的灯塔,照亮我们对“从何而来”的思考,也指引着“走向何方”的方向。