【大公网河南讯】距今6000年前后,黄河流域迎来了仰韶文化最辉煌的阶段——庙底沟时代。庙底沟文化的发现填补了仰韶文化向龙山文化过渡的关键空白,印证了中华文明在黄河流域延续发展的有序性与连续性,具有里程碑的意义。

9月21日,“何以中国·黄河安澜”采风团走进三门峡市庙底沟博物馆,近距离感受史前彩陶艺术的辉煌,感受中国史前时代的第一次艺术浪潮。

彩陶艺术与天文崇拜:庙底沟先民的创造力与精神世界

庙底沟博物馆大厅的艺术穹顶。王孟飞 摄

步入博物馆,抬头可见双层镂空的艺术穹顶,“穹顶采用的花纹是庙底沟时期彩陶上的花瓣纹,庙底沟时期,彩陶之上最为突出的纹饰就是我们正中心看到的这一朵花瓣纹。在2023年央视春晚的主舞台天花板上,同样有一朵绚丽夺目的花朵,它的灵感艺术来源就是庙底沟时期彩陶之上的花瓣纹纹饰。“庙底沟博物馆讲解员董婉容说。

中国史前的文化呈现出一种重瓣花朵式的格局

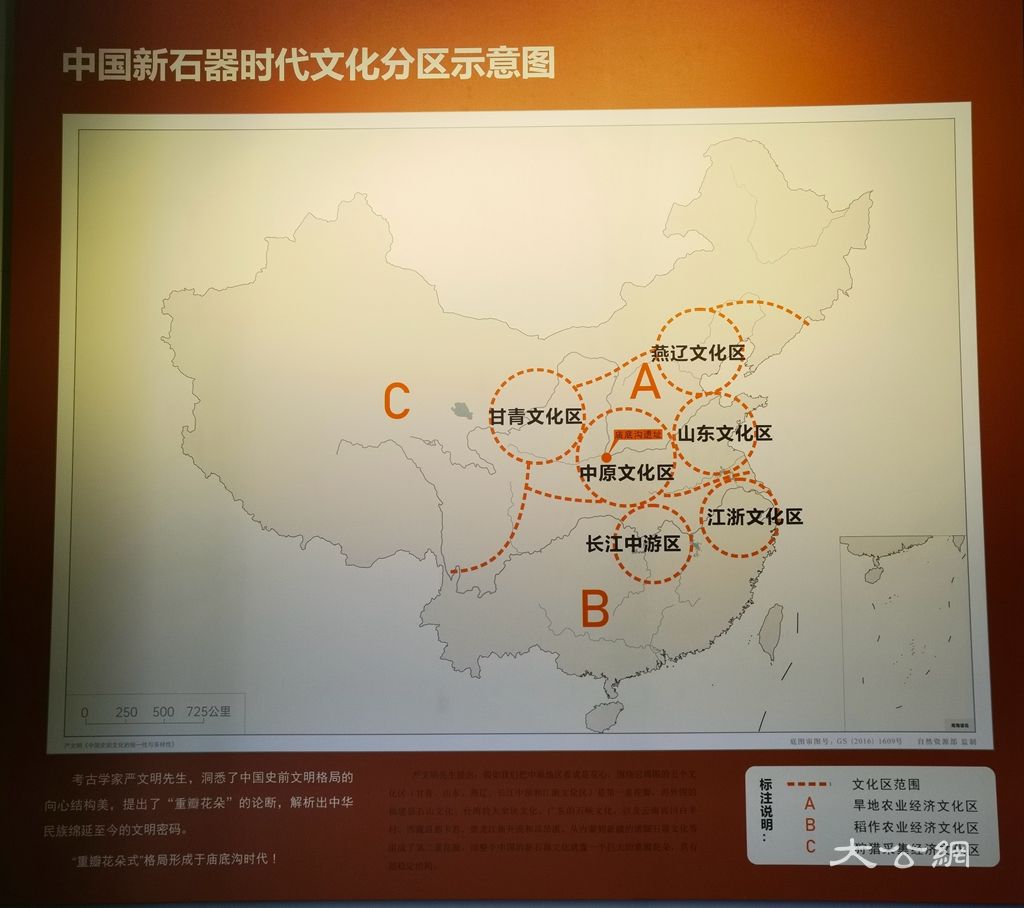

著名考古学家、北京大学教授严文明先生认为,中国史前的文化呈现出一种重瓣花朵式的格局,将中原文化区看作花心,围绕在它周边的有甘青、燕辽、山东、江浙和长江文化区组成第一组花瓣,向外不同文化区则组成第二重花瓣。中国史前文化中,花心和花瓣是一个整体,是不容分离的,这也形成了中华民族文明持续发展5000年而不中断的原因。而这种格局,正形成于庙底沟时代、滋养于黄河之畔。

庙底沟的镇馆之宝之一花瓣纹彩陶钵,出土于庙底沟遗址第二次发掘,上方的纹饰是庙底沟最为突出的纹饰——花瓣纹。有不少学者认为,庙底沟时期的花瓣纹可以被称为华夏之花。在古汉语里,“花”和“华”同音同意同源,所以学者认为花瓣纹有可能是我们华夏民族名称的来源,或者是文化的基因。

花瓣纹彩陶盆。王孟飞 摄

弧线三角纹彩陶盆是庙子沟遗址第二次发掘中出土的最完整的一件,属于一件泥,器壁内外均涂红衣,打磨的非常光滑,上腹部有非常明显的圆点、红线和三角线纹的纹饰,这些纹饰是庙底沟时期先民们常用到的一系列母体元素。他们以这些母体纹样为根本,将它们变换成多组的彩陶纹饰,绘制在陶器之上,这个纹饰虽然很简单,却是庙底沟时期必不可少的母体纹样。

月牙纹彩陶罐。王孟飞 摄

月牙纹彩陶罐,陶罐上腹部一共有14枚白衣黑彩月牙纹饰。根据学者推测,可能是当时的先民们在日常劳作之余,观察到了月亮的阴晴圆缺变化和农业生长有很大的关系,发现了月亮从圆到缺的周期一共有14天,所以将这14枚月牙用艺术的形式绘制在彩陶之上,说明了当时的先民们可能对于天文知识已经有了初步的了解,出现了天文崇拜的现象。

6000年前先民们用的“小火锅”

大量的彩陶以黑彩为主,也有红彩、白色、褐色等颜色,主要通过先民们打磨天然矿物质原料而成,彩陶纹饰大都以点、线、面为基本元素,再通过对称、反复的构图方式,构成一组组纹饰,绘制在陶体之上。

先民对反用色彩的运用。王孟飞 摄

上面这件彩陶盆,并不是直接以黑彩来展现纹饰内容,而是反用色彩、以黑彩作为底衬,通过露出来的陶器底色来展现纹饰内容,这种构图方式被成为阴文。阴文和阳文两种构图方式不一样,这种反用色彩其实是中国传统绘画当中的一种复字手法,在6000年前先民们就已经会使用了,说明当时浓厚的艺术氛围、高超的逻辑思维能力。

社会分化与农业繁荣:黄河滋养的史前文明基石

除了精美的陶器之外,考古人员还发现了先民们的居住遗址。这些房址大多为方形或圆形的半地穴式建筑。而经学者后期修复的回廊式建筑模型,不仅规模更大、结构也更复杂,被认为是聚落中高等级身份的代表。半地穴式房屋与回廊式建筑的并存,表明此时聚落内部已出现了阶级分化与等级制度。

先民的酿酒器具和饮酒杯。王孟飞 摄

庙底沟时期黄河流域降雨充沛、土壤肥沃,农业经济实现了大规模发展。作物种类日趋多样,主要包括稻、粟、薯类和大豆,其中薯类占据重要地位。随着物质积累与粮食盈余的出现,手工业也逐渐迈向专业化。从出土的生产工具便可见一斑:先民们已制作出用于播种、挖掘、收割和加工粮食的各种农具。此外,酿酒陶器的发现,也说明当时可能已存在余粮,农业经济进入了新的发展阶段。

庙底沟文化拥有高度发达的农业经济和复杂化的社会结构、大型的中心聚落和共同的信仰以及繁荣的手工业,依托黄河中下游肥沃的土地与充沛的水源,开始开启了史前文化大融合、大一统的格局。以彩陶为标识的文化向外扩张,影响了东到海岱、西达甘青、南至长江、北抵燕山的广大区域,这正是后来中国历史演进的核心区域。