【大公网河南讯】(记者 王孟飞)传统医药非物质文化遗产大多散落在民间,面临发展困难,有些项目出现后继乏人的局面。10月23日,“中意中国 一草一世界”中医药文化传承网络主题宣传活动采访团走进南阳医专非物质文化遗产传承创新中心,了解中医人成才独特的读书跟师之法、探究中医活态化传承在南阳医专的生动实践。

“目前本中心有6个国家级非遗、4个省级非遗、19家市区级非遗传承项目,比如张氏经络收放疗法、樊氏妇科、胡氏捻筋、骞氏经筋膏、李氏针灸等。目前我们中心已经做到了非遗传承课进校园、进课堂、进专业、进实训独特的育人模式。学生毕业后可以拿到四个证:专业学历证、非遗传承证、职业岗位证、就业方向证。” 南阳医专非物质文化遗产传承创新中心工作人员向介绍道。

记者了解到,南阳医专传统医药“非遗”传承创新中心于2022年10月正式建成,是国内首个设置在高校的“非遗”传承创新平台。每一个非遗传承项目学院配有专职教师跟师学习,帮助非遗导师整理他们的学术经验、目前已经编撰了27本非遗传承教材。中心29个非遗传承项目,很多项目已经开了传承课,受到学生们的热烈欢迎。

李氏针灸传承人李传岐教授正在向学生们授课。王孟飞 摄

走进李氏针灸工作室(南阳市非遗项目),看到李氏代表性传承人、南阳医专教授李传岐教授正在向学生们授课,孩子们两眼透漏出对知识的渴望、对非遗项目的向往和喜欢。已经73岁的李传岐教授坚守一线、坚持带小班传承课。“李氏针灸是南阳当地非常有特色的一个传承流派,历史一门最显著的特点是‘以穴代方、以针代药’,我们扎每个穴位通过不同的补泄手法,可以代替中药的功效。” 李传岐教授的学生介绍道,“我们所有的传承人临床要分补泄、用手捻针。”

李传岐和徒弟将针灸中复杂的“烧伤火痛天凉手法”进行了简化,简化后的针法70%的部分学生可以轻松掌握,对中医药的传承推广起到了极大的助力。

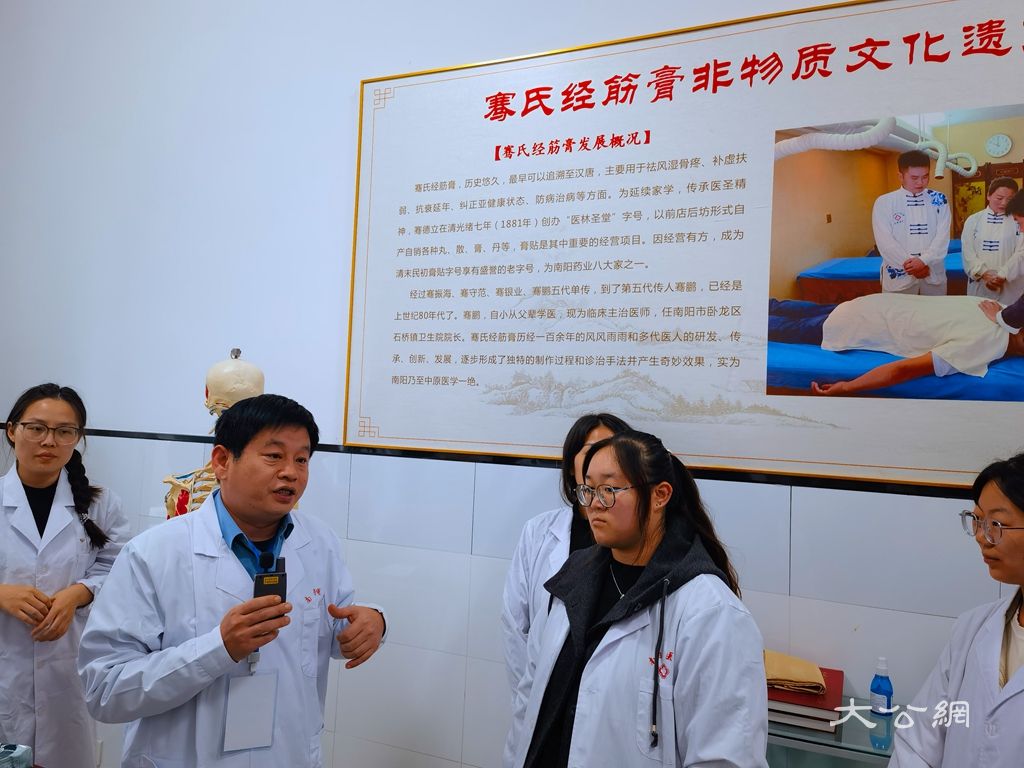

骞式经筋膏非遗传承人骞鹏向学生们传授中医药知识。王孟飞 摄

骞式经筋膏非遗传承中心骞鹏说:“中医讲究骨正筋柔,我们给患者治疗时,会先正骨、疏通经络,然后以家传的治疗颈间腰腿痛的膏药为主,配合手法,可以产生奇妙的效果,对治疗外伤、筋伤后遗症,传统的颈间腰腿痛有非常好的效果。”

据了解,该中心已经入驻张氏经络收放疗法、傣医睡药疗法、买氏中医外治法、肖氏烧伤自然疗法、樊氏妇科、樊氏中医肝胆内科、陈氏太极功法、禹州中药炮制、吴氏中医针法、李氏针灸、申氏艾灸、王氏疤痕灸、胡氏捻筋、骞氏经筋膏、大刘骨科、楚氏骨科等29个国家级、省市级传统医药“非遗”传承项目。该中心是河南省大中小学生劳动教育实践基地,河南省教育厅终身学习品牌项目,河南省第二届“双带头人”教师党支部实践基地,南阳市非物质文化遗产,传统医药研究基地,中心工作团队被授予第五届南阳市青年五四奖章。

2024年10月,“非遗”中心的“中医药非遗国际传播”案例入选全国十大典型案例。2024年11月,该校联合国内83家院校、科研机构及企业,成立了“全国传统医药非遗传承创新合作共同体”,开展传统医药非遗传承创新工作。中心首创“非遗五进”育人模式,积极推进非遗绝技进校园、进专业、进教材、进课堂、进实训,把“非遗”传承纳入该校专业人才培养方案,开办“非遗”传承班和专业教师跟师培训班。通过制定传统医药技能国际培训标准,扎实推进“职教出海”,加强“仲景工坊”海外培训中心建设。至目前,已举办8期中医适宜技术国际培训,5000余国际师生接受了“非遗”技能培训。

传统医药的传承发展主要依赖临床经验的积累,尤其是传统医药中的针灸、推拿、正骨手法等这一特点更加凸显。经验的传授需要老师不厌其烦地手把手面对面教,学生不厌其烦地操作实践才能够由形似达到神似的目的。传统医药能够世代传承、经久不息,靠的是一代又一代中医人殚精竭虑的临床积累,靠的是一代又一代中医人一点一滴的技艺探讨,靠的是一代又一代中医人全心全意的“传帮带教”和毫无保留地奉献。

南阳医专非物质文化遗产传承创新中心的非遗传承人们,秉承中医药传承“聚是一团火、散是满天星”的理念,潜心研究、言传身教,只为让传统医药 “活” 起来、“传” 下去,展现了中医药活态化传承样本,生动诠释了“医圣精神”的当代价值和意义。