“历史本应给予的殊荣,并不会因为它的珊珊来迟而退去光彩,反而会日渐光亮。”这是抗战名将潘裕昆将军的外孙晏欢先生写给父亲著述的《血鉴——一个远征军抗战老兵的回忆》一书推荐语

在以阶级斗争为纲的岁月里,每一个家庭,都不能幸免于那一次次的惨烈的运动,我的这些照片,它串联起来的不仅仅是我的家庭与个人命运变化的私人展览,而是大历史背景下中国社会的缩影。

在北京黄埔同学会的一次纪念抗战胜利座谈会上,父亲讲述了自己印缅抗战经历和驻印军五十师特务连长身份,并多次提及师长潘裕昆将军引起了在座的卫立煌将军儿子卫道然的注意。由于卫、潘两家有历史交情,会后卫先生便主动将父亲介绍给潘裕昆将军的后人晏欢,从此父亲便同潘家人有了来往。

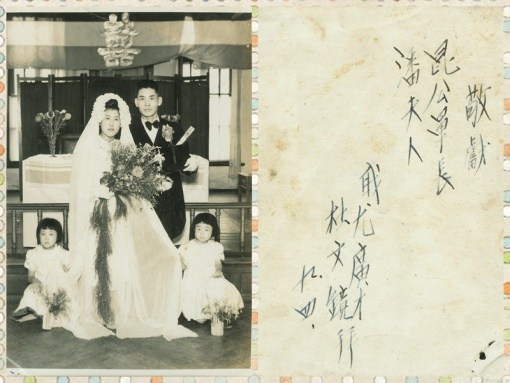

2007年的一天,一阵急促的电话铃响起,“是杜恒女士吗?我是晏欢。告诉你:从我家里珍藏的照片中发现了你父母当年的结婚照片。”我从小就没见过父母的结婚照,听到这消息,我真不敢相信自己的耳朵。为了证实照片上的人确 实是我的父母,晏欢又把照片背后的文字对我念了一遍:“敬献昆公军长、潘夫人,职尤广才、杜文镜拜 。”难道天下真有这样的奇缘?这件事的发生我不得不说,太富有戏剧性了。

这张照片是 1948年9月父母的结婚照,父亲当年将它赠送给他的军长潘裕昆将军。可我却是在59年后第一次见到这张照片。我的心情无比激动,酸甜苦辣一起涌上心头。记忆像闸门之水,从我那尘封的,不愿回顾的痛苦思绪中不断涌出。

我也有爸爸

1938年日军入侵中国后,在中华民族危难时刻,忠孝不能两全。父亲为了报效祖国,跪别了我的奶奶,考入黄埔军校16期,毕业后留战干团任区队长。后参加中国远征军入缅作战。

在缅甸战场上,父亲担任50师特务连连长,亲历了密支那战役和西保战役,在西保战役中,他率领特务连同敌人拼刺刀,并追敌数英里。他的功勋事迹至今还保存在中国南京第二历史档案馆。

抗战胜利后,国共两党谈判失败,父亲被迫卷入内战,58年被劳动教养,65年遣返回乡监督劳动。新中国成立时,我的母亲还不满20岁,但由于有一个“反革命军人”的丈夫,她承受了极大的政治压力,在我12岁时,她为了自己和子女的前途,和父亲离了婚。

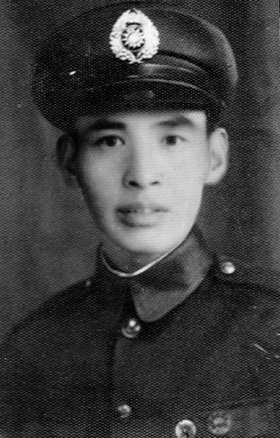

记得小时候为了在小朋友们面前显摆我有一个漂亮的爸爸,趁家中无人时登上了壁橱的顶阁,拿出父亲戎装的国军照片,在小朋友面前闪电般晃了一下,因为怕他们看出父亲戴的是国民党的大檐帽。那张照片是父亲最年轻、英俊、神气的照片,它只能留在我童年的记忆中。经历了无数的运动和十年浩劫,谁家敢保留“国民党反动派”的照片……童年留下了我无尽的乡愁。

孩儿提时代,我是在沈阳和姥姥家一起生活的。记忆中,父亲推着小推车沿街叫卖,每当他拖着疲倦的身体回家时,我都高兴地扑到他的身上,享受着父爱。他曾带我去过沈阳太原街的新华书店买英文的教科书来读,父亲酷爱读书给我留下了深深印象。那时常有阿姨来家看我并问想不想妈妈,我太小了,自记事起,我就没有受到母亲的呵护。在那个无产阶级专政的年代,哪里懂得母亲为什么离开这个家?离开深爱她的丈夫和女儿?这张照片是父亲带我照的,右脚的袜筒没提上,姥姥埋怨他“也不给孩子提提袜子”。

1957年春天,父亲被母亲从沈阳召唤到北京学习中医,在海淀区北蜂窝的一家私人诊所做针灸大夫。随后,姥姥带我也从沈阳来到北京,照片上我穿的围兜兜是北兵马司秦老胡同幼儿园的园服,上面绣着“秦幼”二字,母亲怀抱着满月的弟弟。

1958年农历的大年三十,父亲在鞭炮声中被关进了天津茶淀清河劳改农场。

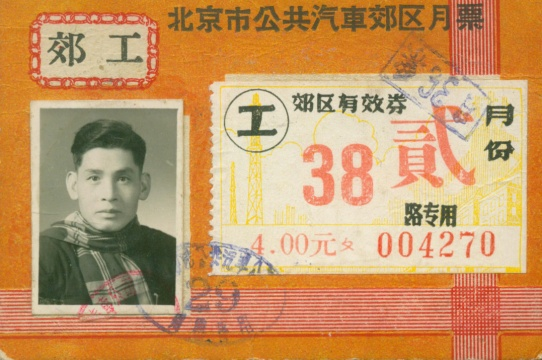

这张郊区月票是父亲劳改前在北京使用的2月份最后一张月票。记得当年妈妈和姥姥的对话 “要划清界限,站稳立场。”再后来,我们家从交道口土儿胡同搬到了美术馆后面的黄米胡同。为了补贴家用,姥姥也工作了,把我送到了秦老胡同幼儿园,那时我好像一下子长大了,记得我每天从秦老胡同步行到黄米胡同的家,童年的我多么期盼着父母能带着我去公园玩。

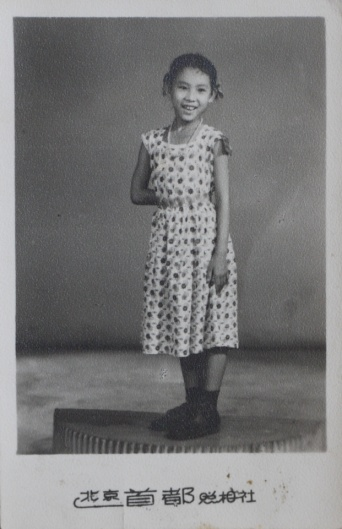

母亲卖血为我添新装

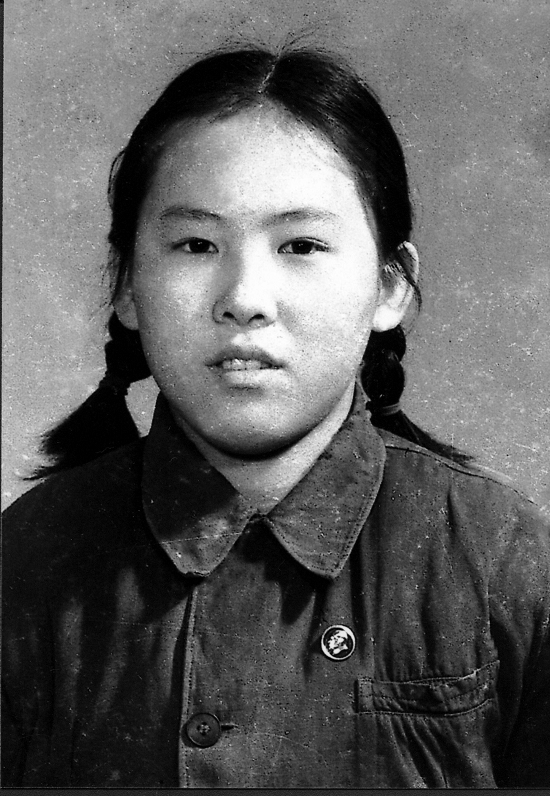

1958年姥姥带我回到沈阳上小学,1961年的暑假,小学三年级的我独自乘坐沈阳到北京的12次列车探望母亲。当年母亲在北兵马司的东四儿童医院工作。妈妈把我带到秦老胡同的一个四合院,我以为那是妈妈的家,后来才知道那是儿童医院宿舍,妈妈一直单身住在这里。记得周六我第一次从帽儿胡同幼儿园接回整托的弟弟,(多年后弟弟提起这段往事,不知道从哪儿蹦出个姐姐,傻傻的跟在我的后面走。)晚上我们三人无地儿可休息,就睡在保健科的办公桌上。那时,妈妈生活很拮据,听刘主任讲妈妈多次卖血补贴生活,这一次为了补偿她对我的爱,她又卖了血,换回20元钱,给我买了鹿皮鞋,做了连衣裙。这张照片就是那年暑假我穿着妈妈用卖血的钱给我买的鹿皮鞋和连衣裙。我感受到了母亲的爱,也永远忘不了那年暑假里发生的故事。第二年,妈妈同正在劳改的爸爸离婚了

爸爸变成了白发叔叔

我从小由于特殊的家庭环境造就了坚毅的性格。1963年小学五年级暑假,我又一次自己坐火车从沈阳来北京探望母亲,这时母亲已经再婚了,即将生我的小弟弟。她希望我在回沈阳的途中去看望在天津茶淀农场劳动改造的父亲。现在回想起我当时去茶淀农场的经过真是心有余悸,那天父亲并没有接我,从茶淀车站下火车,我望眼欲穿地看着人群,多么希望父亲能够来接我。过了很久,确定不会有人来接我,性格坚毅的我逢人便打听是否有长途车通往茶淀劳改农场。当坐上通往劳改农场的长途车时,我感觉别人都用异样的眼睛看我,气氛沉闷而压抑。年仅13岁的我就要承受这样的政治压力,心里沉甸甸的。

到了农场,高高的围墙拉着铁丝网,站着威严的哨兵,若远若近的骑兵进行曲,像重重的石头压得我喘不过气。这也是距父亲1958年劳改后我第一次见到他,记忆中满头黑发的父亲已不存在,注视我的是个满头蓬乱白发的老人。我的心在颤抖,眼泪不自觉地掉了下来。父亲当年也就40多岁。为了上厕所,我在泥泞的路上摔个大跟头,满身都是烂泥。当晚,父亲把我安排到一个牛棚里住下,里面臭气熏天,放着一个木板床,我和父亲挤在一起睡了一夜,尽管挂了蚊帐,但恶毒的大蚊子还是不客气的在我的鼻子上咬了一个大红包,至今我的鼻子上还留有印记。早上醒来,父亲已上工,把我反锁在牛棚中,年幼的我理解不了,为什么要反锁?等我成人后才明白那是为了保护我,父亲无奈将我反锁在牛棚中。那是我一生中最刻骨铭心的记忆。

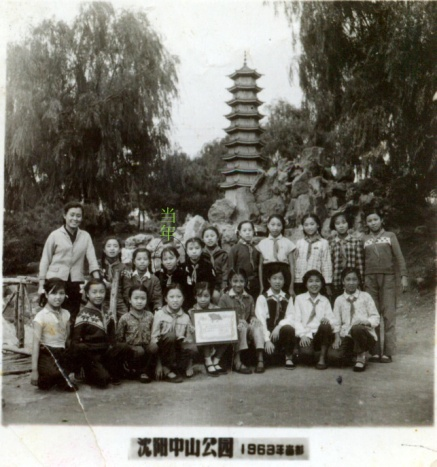

这张照片是我刚回沈阳和小学歌咏队在沈阳中山公园留的纪念照,我清楚的记得当时鼻子上还有红包的印记。

1965年春天的告别

上初中一年级时母亲把我从沈阳接到北京,开始了新的家庭生活。为了彻底脱离同父亲的关系,母亲将我的名字“尤恒”改成随她的姓“杜恒”。1965年的春天,母亲告诉我父亲已经解除劳动教养,要回山东老家,临行前要见我一面。为防止别人知道我们的父女关系,见面时母亲让我叫他叔叔。那一夜,我忐忑不安,想着第二天见面的事,天快亮时才迷迷糊糊睡了会儿。上课时我精神不集中,老师讲的什么我根本听不进去。终于教室开了道门缝,班主任说:“杜恒出来一下,你叔叔找你。”我非常紧张,恐怕别人知道那是我父亲。我们约定星期天在王府井见面,那天父亲给了我30元钱和两个硬硬的米糕。我当时并不知道,那是他就业安家费的一部分。我们在馄饨侯吃了一顿简单的饭。从此为了我的前途父亲告别了我,回到了他的老家山东枣庄。尽管没有书信,不能见面,但困扰我的亲情时时萦绕心头,父亲没有工资他老了怎么办?有时看到路边拾荒的老人马上就想起了父亲,十分揪心,我感觉总有一天父亲会来找我。

爸爸是我心中扯不断的痛

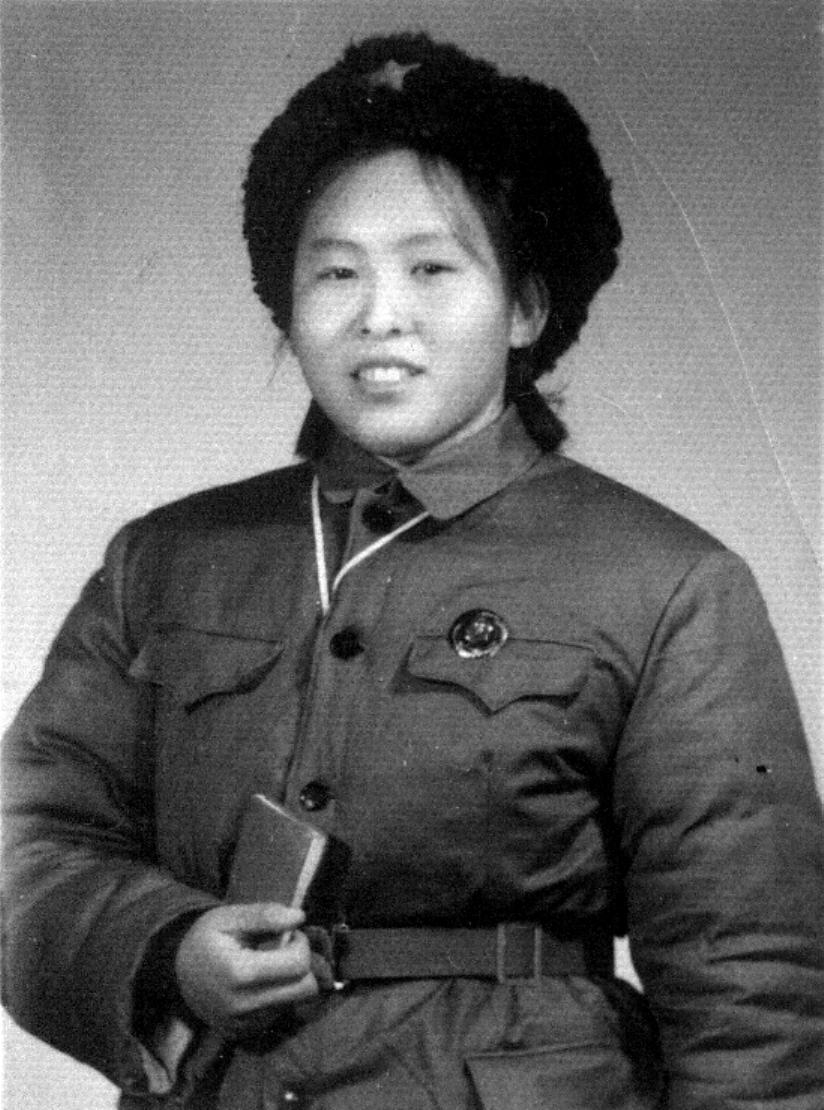

这张照片是 1968 年 7 月我到兵团后照的。那时兵团刚组建,兵团战士要选送。连里召开大会,每个人要把家庭情况说清楚,群众通过了才能成为兵团战士。轮到评选我,不知道那些老职工是怎么知道我父亲的情况,他们轮番问我,“你父亲当年是干什么的?你母亲为什么和他离婚?” ......。我当时都蒙了,不知道该怎样回答,心里难受极了,恨不能马上钻到地缝里。从此我成为连里“可以教育好子女”。那次评选,对年仅 18 岁的我是一次痛苦的煎熬,不仅人格受到了侮辱,心灵也受到了伤害,是我一生中都挥之不掉的阴影。几十年来,我最不愿填写履历,回忆这段往事。

我将父亲当年在印缅战场上用过的美式军用睡袋从北京带到了黑龙江,在当时的历史条件下,胆小的我在宿舍没有人时,将睡袋改成了褥子,并把美国标识US字母用旧布缝在里面。直到离开兵团,都没人发现这只有我和男朋友知道的秘密。父亲的这条睡袋又伴随我在北大荒的火炕上长达十年。它陪我度过了那些冰雪严寒的日子。现在这条睡袋已经捐献给了中国人民抗日战争纪念馆。

冥冥中的这一天终于来了,大约是1972年,我接到沈阳舅舅的来信,告知父亲在找我。我第一反应是“很害怕”, 在反修前哨,如果有人知道我同有历史问题的父亲联系,今后我怎么在这里呆下去? 但和父亲的血脉亲情却苦苦地困扰着我,想来想去,我竟不敢同父亲联系。

6年转邮书信传情 割舍不断父女情深

过了几个月,舅舅又来信告诉我“父亲非常想和我联系,”这事儿让我自己决定。这一次,我的害怕变成困惑,无奈中求助我在哈尔滨的二姨一家。她们一家人不顾政治风险,非常同情并支持我和父亲通信,愿意帮助我和父亲转递信件。从此在二姨的帮助下,我和父亲开始了长达6年的“转邮通信”,直到78年5月我办回北京。

父亲当年从二姨那里得到我写给他的信和照片时,心情非常激动,写道:与女儿分开十余年,今接来信如获至宝。往事感怀涌奔心头,咏诗数首以表心怀。

《接信》

遥念浮想十余载,几回携游梦里时。鸿雁附书从天降,惊破泪泉浸衣湿。频频细问信中意,喜儿成长异童稚。晓事明达多聪慧,百尺竿头盼进益。

《观照》

飒爽英姿穿戎装,奔赴边疆为国防。木兰从军传奇事,负志效尤堪表扬。耸立田野喜洋洋,怀抱银镰谷溢香。喜看开花结硕果,堪慰老父热衷肠。

我没有辜负父亲的爱和希望。

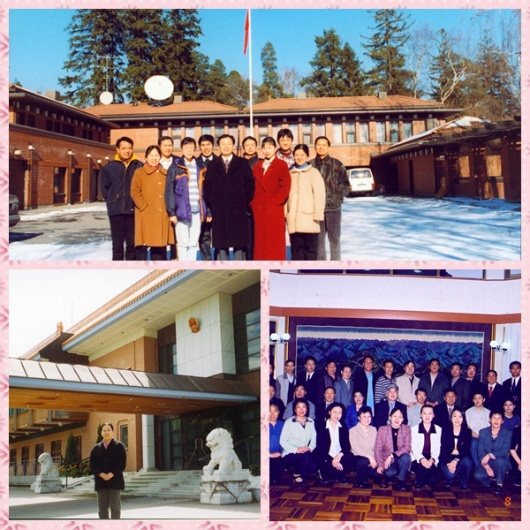

从北大荒回京后我调到对外经贸部所属中国包装进出口总公司,在北大荒,我向党组织递交了10次入党申请书,没有任何音讯,到包装公司时间不长,因工作需要入了党。1995年10月到中国驻芬兰使馆商务处任二等秘书。每年要多次到瑞典和挪威出差,这些国家科技、经济发达,人民生活富裕,阶级意识,贫富差距已经逐渐淡化,呈现出某些共产主义的特征。单纯、高贵、崇尚大自然的北欧文明给我留下了深刻的印象。2000年4月到中国驻马达加斯加使馆商务处工作,任一等秘书。

外交工作是一项神圣崇高的事业,肩负着祖国和人民的重托,贯彻执行国家总体外交方针和政策,代表国家处理双边和多边外交事务。当年的可以教育好子女,成长为国家外交队伍的一员,我很自豪。特别是每次走在机场绿色通道上,那种责任感和使命感油然而生。

全家23年后的重逢

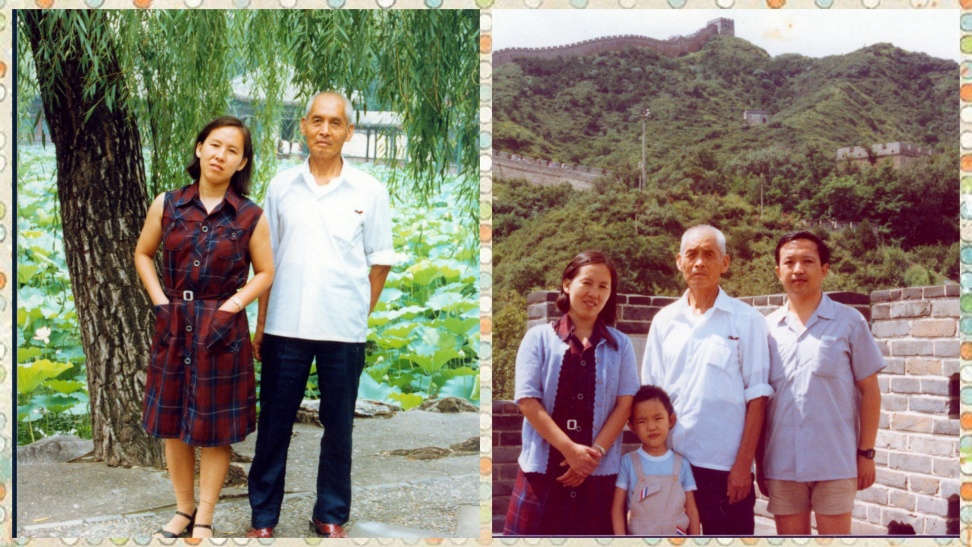

父亲1965年下放山东枣庄原籍就地监督改造。79年被摘去32年“历史反革命”帽子,转为国家正式公民。80年当上枣庄市西王庄乡中学英语教师。这两张照片拍摄于1988年,父亲利用暑假来北京看我。这是他时隔23年,第一次和我们全家见面。记得当年我曾感慨的说“海峡两岸隔绝了38年,而我们父女同在大陆也苦苦等了23年才得以见面。

父亲1990年71岁才退休。1993年公司分给我一居室住房,我毫不犹豫的把父亲接到北京安度晚年。这张照片是

1993年父亲来北京前的留影,照片中的茅草房,是他居住了28年的家。

圆梦故土台儿庄

2011年,我和先生专程陪同92岁高龄的老父亲回到了阔别80多年的家乡台儿庄。台儿庄不但在中国家喻户晓,也是世界反法西斯战争知名的战场。运河古城,既是民族精神的象征、历史的丰碑,也是运河文化的承载体。修复台儿庄古城,是几代台儿庄人民的梦想。这次有幸在几位族人的陪同下参观了台儿庄火车站、台儿庄大战纪念馆、当年血战最为惨烈的清真寺、中正门等地,不禁对当年爱国将士英勇作战的精神肃然起敬。

应台儿庄区委统战部部长朱崇礼的请求,父亲为关帝庙留下墨迹,他欣然提笔写下“关帝庙我的出生地”,落款:原中国驻印军新一军第50师特务连连长尤广才,2011年5月31日,时年92岁。

父亲和老战友越洋视频对话

2010年,父亲突然收到一封来自美国纽约的信,信中夹着一张照片,是一位英俊的国民党军官照。照片上的人叫刘永富,是黄埔军校17期毕业生,也是中国驻印军50师149团一营一排中尉排长。父亲是黄埔军校16期毕业的,时任50师特务连上尉连长。刘永富的儿子刘顺明在广州看凤凰卫视节目《铁马冰河—东北解放战争全记录》,其中有我父亲尤广才口述历史的镜头。后来他在央视《探索发现》栏目播出《中国远征军》,也看到原国民党五十师特务连连长尤广才。刘顺明知道他的父亲也是50师的,回美国时就问他父亲“你认识尤广才吗?”刘永富老人说“岂止是认识,他是我的老连长,我们太熟悉了。” 刘顺明通过中央电视台辗转找到了我父亲的联系方式。

原来刘永富和父亲连里的中尉排长邱新江都是马来西亚华侨,他俩从小在槟城中华中学读书,抗日战争爆发后,一起回中国参加抗战,考入黄埔军校十七期,毕业后一同分配到五十师参加远征军赴印缅征战,刘永富任149团一营一排中尉排长,邱新江任特务连中尉排长。当年刘永富常到师部办事,顺道找邱新江时也经常见到我父亲,彼此都熟识。

没过多久,父亲接到从纽约打来的越洋电话,“我是刘永富,老连长,我很想念你。”父亲也因92岁高龄,听力较差,所以两位老人对话都需要儿女在场翻译。后来刘顺明就经常和我联系,并希望他们两位高龄老人能通过视频见见面。

2011年5月10日晚9点多,我突然接到刘顺民从美国纽约打来的越洋电话,说他老父亲刘永富到他家里来了,让我快打开QQ视频,两位老人家可以借助网络说说话。我赶忙到父亲尤广才房间,告诉他:“你在美国的老战友刘永富要和你在网上见面”。父亲刚洗漱完,正准备上床睡觉,听到这消息,他睡意全无,三步并二步来到我的房间。

父亲与战友刘永富自1945年从云南保山分手后,到现在已经近70年没有见过面了。他们是那段历史的亲历者,也是战争的幸存者。幸运的是,两位如今年过九旬的老人,隔着千山万水,借助视频“见面”,老人们任思绪飞扬,穿越历史时空隧道,让那些尘封多年的往事重新激活,他们真的知足了。

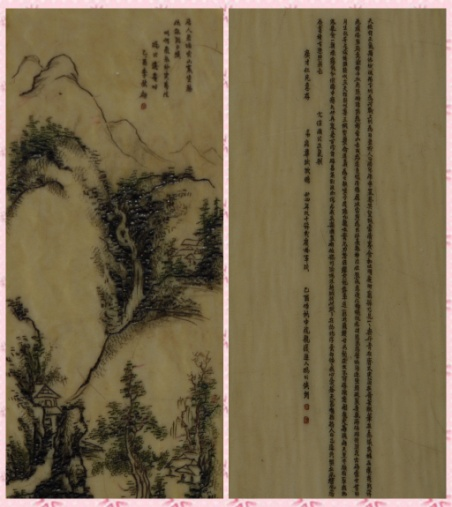

见证历史的光耀——一枚象牙微雕图章

父亲尤广才的这枚象牙图章在2012年4月清明节这一天以它特有的魅力突然展现在我们全家人的面前。也许这就是冥冥之中的天意,让后人看到这枚表面普通,实际上有着深厚的历史文化底蕴和极具历史价值的纪念品。

父亲在部队有一位山东同乡叫晁华斌,是师副官处的一位青年军官,与父亲私交很好。当时父亲单身,也曾借钱给晁华斌。新一军从印缅回国驻扎在广州,他们经常骑自行车去广州市游览市容风光。一天,他们在冯公侠刻字店欣赏篆刻微雕艺术,父亲被冯公侠精湛的艺术深深吸引,晁华斌见父亲非常喜欢,便当即定制一枚图章赠送给父亲,结果成了永久的纪念。

冯公侠是一位岭南文化名人,也是一位微雕艺术大师,他的字体遒劲有力,纤毫毕现。这枚图章的一侧雕刻的是仿蒙泉外史的一幅山水画,另一侧是用微雕篆刻的文天祥《正气歌》,落款是:“广才仁兄惠存,弟晁华斌敬赠,卅四年双十节于广州军次,乙酉年秋中浣观复蓬人冯公侠刻。”

半个多世纪过去了,父亲一直没有听到晁华斌的任何消息,这枚珍贵的印章,经历了数十年的苦难生活,在不经意间被保留下来。这枚印章不仅艺术价值不菲,成为我家的珍贵收藏,更重要的是它见证了父亲抗战的经历,真实地再现了1945年新一军远征载誉归国的历史。

父亲在台湾的战友曹英哲伯伯

2009年11月中旬父亲应邀参加了由香港警务司,香港警察中国武术会长、新一军后人蔡建祥先生总策划,由海岸线文化传播有限公司组织操办的“抗日远征军追忆行”。在这次活动中他们参观了滇西抗战博物馆,博物馆馆长段生馗向晏欢先生赠送了台湾老兵曹英哲老先生写的《雪泥鸿爪——老兵忆旧》一书。由于此次活动时间安排很紧,晏欢先生当时并没有看这本书。没有想到的是,曹英哲老先生竟是父亲黄埔军校十六期的同学,是新一军的生死战友,这本书中竟三次提到我父亲。段生馗馆长在赠送这本书时父亲就站在旁边。

历史的时空是那样漫长,然而却身在咫尺。这是海峡两岸的幸事,当晏欢回到家中看到了书中的叙述,兴奋的一夜没有睡好觉,第二天便打电话联系到台湾的曹英哲老先生。这消息另我兴奋至极,世界如此之大,怎能有如此接二连三巧合,发生在父亲身上?设想没有这次“远征军追忆行”活动,也不可能看到这本书?尽管曹老先生在书中提到我父亲,如果晏欢不认识我父亲,那么也不会联系到台湾的曹老先生。命运如此安排,这就是天意。

海峡两岸的同窗老战友在一个甲子轮回后,在上天的安排下他们又联系上了,曹英哲老先生给父亲的信中说:“你那一勾一画、毫不马虎的作风,表现在你业已90高龄的今天,我真的高兴极了,这是60多年来相隔日思夜想的桃源兄弟来的信,怎能不疯狂也似的兴奋呢!人生总是起起伏伏,难得平安,我们总算熬过来了,过去的让他过去吧,黄昏余年,尽情的享受吧!”

父亲在回信中说:“寄来《雪泥鸿爪》欣喜至极,对我就如一部稀有珍本,爱不释手,一连两天概略读完,还想再次精读,回味我们同生死共患难那个非常时代——外敌侵略,内战频仍,国破家亡,人民痛苦,咎由何取?令人三思也!我俩虽已跨进90岁门槛,但仍老骥伏枥之志,期望在两岸和平统一大业添助一把力量”。

2012年春节期间93岁的老父亲又收到了曹英哲老先生的新春贺卡和他的近照。贺卡是这样写的——“广才兄、杜恒世侄:《血鉴》大作业已敬收,自当细细品赏,谢谢。想当年,那段滇南相聚、排长生涯是兄弟军旅生活中最甜蜜快乐的日子。然而山河依旧在几度夕阳红中,杨连长振亚、扈排长天增双双战场阵亡,我兄东北落难受尽折磨十数年,幸天公作美、杜恒世侄孝顺,自我奋斗有成,始有今日‘大器晚成’之我兄,当谢天谢地,寄上去岁上山避暑小照一幅,已志不忘。”

老父亲收到贺卡和照片后,在给曹英哲老先生回信中写道——“英哲吾弟:收到新年贺卡十分高兴,真梦想不到,我俩经历近代史沧桑巨变竟能在70年之后还能通过上天的安排通信往来,此真天意注定。大陆人民十分高兴殷聆海峡两岸和平统一早日到来,我俩更盼早日实现。因为当年参加抗日战争,一代青年投身抗日目的就是为了国家富强民族振兴。我殷切希望你能保重身体,能看到两岸和平统一。”

看着这两位9旬黄埔老人的互致贺卡,我的心一次次的被他们精神所震撼。为他们两位92、93岁高龄的身体如此健康而高兴。正是当年的黄埔精神,使他们所向披靡投身到大时代的洪流当中。他们不怕牺牲,勇往直前,远征滇西、印缅赶走日本侵略者,他们献出了青春和热血。如今他们步入黄昏晚年,但他们依旧老骥伏枥,黄埔精神不倒。曹英哲老先生是台湾退役少将,在他的晚年自费出版了《雪泥鸿爪》、《战乱余生十三年》等,为历史和后代留下了宝贵的文字财富。老爸也在民革潮流杂志的帮助下出版了《血鉴》一书,这些都是老一辈黄埔的精神延续。

2013年我随北京黄埔同学会访台,有幸在台湾见到了曹英哲伯伯,当他看见我的第一眼就说长得像我爸爸尤广才。他说话铿锵有力,让同是河北老家的黄埔同学会王秘书长一下子找到了乡音的感觉。他走路健步如飞,一点不像93岁的老人,拿出他写的书《雪泥鸿爪》迅速为到访的同事签名留念。他老人家字迹刚毅潇洒,令在座的同事们敬佩之极。曹伯伯还为我这个大侄女准备了一个红包。分别时刻,老人执意要送我们上车,我隔着车窗挥动着双手喊再见,热泪禁不住流了下来,心中默默祝福曹伯伯健康长寿,盼望着下一次的见面。

传承黄埔精神 联系海峡两岸三地

由于近年来经常陪同父亲参加北京黄埔同学会的活动,我同黄埔高级将领的后代也熟识起来。2009年春节过后黄维将军女儿黄慧南邀请我们父女到他家做客,父亲抱着老长官的像片和慧南一家合影。我把照片发给了潘裕昆将军的外孙晏欢。晏欢向我要了黄惠南的联系方式,他要把史迪威外孙提供的一张1943年3月在昆明举行中美高级军事会议后,史迪威将军和诸多中国将军游览西山龙门的照片发给黄惠南,让她辨认照片里有没有黄维将军,没想到黄惠南除了认出年轻的父亲黄维,还认出了紧紧依偎在黄将军身旁的小姑娘就是她的姐姐黄敏南。黄慧南激动的在电话里说:“一眼就看出那小女孩,百分之百是我的姐姐”。

天下的事就是这么有奇缘。2009年4月23日史迪威外孙一家应中国人民解放军的邀请来青岛参加海军舰队成立60周年的友好交流活动。在晏欢的安排下,伊上校在活动繁忙之际,抽出时间专门会见当年的小姑娘——黄慧南的姐姐黄敏南教授。

父亲作为中缅印的抗战老兵受黄慧南的邀请也参加了会见。当伊斯特布鲁克这位美国退役上校把刻录好的光盘赠送给黄敏南教授的那一刻,我见证了中美两国将军后代再续先辈联合抗击日本侵略者的前缘,也见证了中美两国人民之间牢不可破的友谊。父亲用英语向伊斯特布鲁克上校介绍了自己是当年驻印军的老兵,讲述了参加奇袭密支那和西保战役,伊斯特布鲁克上校表现出了极大的兴趣。在新侨饭店大厅,我按下相机快门,拍下了他们的合影。

2010年12月9日至12月14日,应香港中华精忠慈善基金会的邀请,我陪父亲到香港参加了南京大屠杀悼念晚会。他以亲历者身份,向香港的年轻人讲述了抗战历史,并接受了香港特别行政区政府教育局有关人员的采访,为编著香港的中学教科书精选历史素材,弥补港英政府时期抗战历史教育的缺失。我陪同父亲全程参加了活动。

65年前,作为远征军的父亲曾来过香港,65年后他又重新站到了这块被称之为东方明珠的土地上,不禁感慨万千。他来到了曾跻身世界前十名酒店的半岛酒店,这个六星级酒店地址正是当年新一军的司令部所在地。国民革命军新编第一军是中国驻印军主力,号称“天下第一军”,在缅北与滇西的对日反攻战中战果辉煌,是八年抗战中国军队取得彻底胜利的一次歼灭战,对中国抗日战争与第二次世界大战的胜利都起到了重要作用。而当年20多岁的新一军战士现在已变成90多岁的耄耋老人,我和父亲站在香港的维多利亚海港,留下了永久的纪念。

2013年8月6日至15日,我作为黄埔二代有幸代表父亲参加了北京黄埔同学会赴台湾参访团。在台期间,我们一行人受到了海峡两岸和平统一促进会、新同盟会、中国统一联盟、财团法人两岸华孙艺术交流基金会、桃园陆光新城眷村、中国统一联盟桃园分会、退役将官社会服务总会、海军军官校友会、台北黄埔四海同心会等单位的热烈欢迎。每到一处的交流,大家都是一个共同的心声,中国人绝不再打中国人,我们要和平,表达了两岸同胞彼此守望和对未来祈盼的心情,这正是两岸和平统一的有生力量,

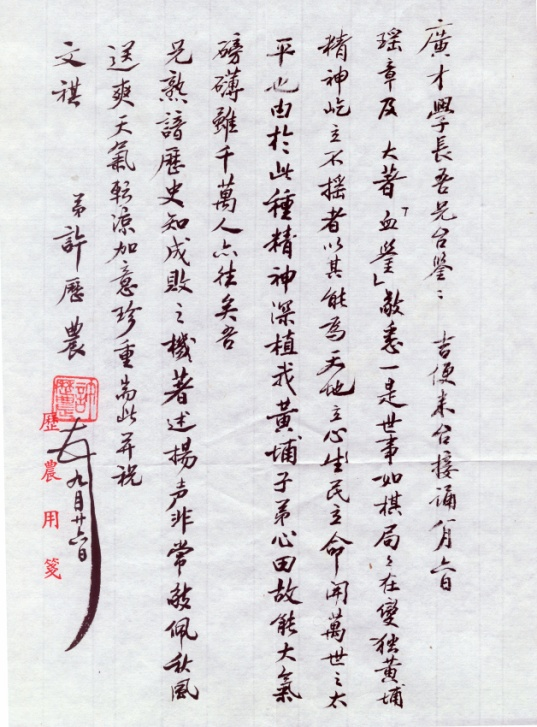

访问台湾新同盟会是在和谐友好的气氛中进行的,德高望重的会长许历农将军参加了会见,两岸的同事都亲切地称他为许老爹。双方互赠了纪念品,许老爹还特别赠送了刻有他名字的钢笔和新同盟会会旗。父亲与许老爹同是黄埔十六期学员,我将父亲著述的《血鉴》一书和他的亲笔信送给许将军,当年的9月份许老爹给父亲回了信。

我们去参加退役将官社会服务总会的活动时,由于路上塞车,将军和夫人们足足等候了2个多小时,这让我们于心不忍。当看到老将军们神采奕奕的神情,为我们颁发了带有每个人名字的“黄埔精神永世传承”台湾参访纪念牌匾,我们激动不已。大家的话题跨越历史,传颂着黄埔情缘。这是一次心灵之旅,是一次震撼之旅。黄埔精神连接着海峡两岸,血浓于水的亲情是永远割舍不掉的。

在台期间,我还拜访了父亲的两位战友。

尾声:父亲实现了他最后的心愿

2014年父亲作为抗战老兵受邀参加在中国人民抗日战争纪念馆举行的“纪念全民族抗战爆发77周年”和“纪念抗战胜利69周年”的活动,两次受到习近平主席的接见。父亲坐在轮椅上,习主席俯身握着他的手,询问他的年龄,当回答今年95岁时,习主席又双手紧紧握住他的双手,那一刻父亲泪流满面,回想他坎坷的一生,最终得到了国家的认可。2015年,在隆重纪念抗战胜利70周年时,父亲又得到了由国家颁发的纪念抗战胜利70周年纪念章。人民日报海外版、新华社、中央电视台、北京电视台、北京日报、北京晨报、云南卫视、中国社会科学报、新加坡亚洲电视台、新京报、法治晚报、世界华人周刊、香港文汇报、美国有线电视、法国国际广播电台等诸多主流媒体相继报道了他的事迹。这是他一生中最高的荣誉,也实现了他最后的心愿。