4月22日,第56个世界地球日,再次聚焦人类对守护地球的深切期盼和主动探索——在科技创新前沿的深圳,清华大学深圳国际研究生院(简称“清华SIGS”)以材料研究院牵头,新材料新能源研发团队围绕“顶天立地”的科研理念,深耕先进能源材料与器件、低维材料与器件、生物医用材料与器件等关键领域,从工业废水“变废为宝”到退役电池“起死回生”,从阳光高效转化为电能到绿氢规模化生产,从水污染精准治理到环境友好型抗菌材料研发……清华SIGS材料学科正在以创新科技守护地球生态,为地球的可持续发展提供“清华方案”,以科技守护蓝色星球 。

转“危”为“氨”:地球工业废水的“魔法革命”

在现代工业高速发展的背景下,光伏制造、核工业等生产排放的高浓度硝酸盐废水,已成为生态环境的一大挑战,为了使工业废水转“危”为“氨”,刘碧录教授团队通过电催化硝酸根还原手段(NO3RR),开发了一种大电流硝酸盐废水制氨技术,能同时实现“废水处理”与“资源回收”。该团队自主研发的富晶界铜纳米片催化剂,在常温常压下能够将废水中的硝酸盐污染物转化为氨及其高附加值化学品。此外,该团队构建的模块化光伏驱动的硝酸盐制氨系统,集成了光伏电源、废水预处理、膜电极电堆、氨回收等子系统,1小时内就可将硝酸盐浓度降低三个数量级,并回收克级氯化铵,实现氮资源的可持续循环,为工业脱氮与氮循环经济开辟了新路径,也为地球生态环境的修复和高值化学品电合成提供了新范式。

变“废”为“宝”:为电池循环注入“绿色动能”

近年来随着新能源产业的爆发式发展,锂电池的使用量与报废量与日俱增,面对2030年中国将达350万吨退役电池的“城市矿山”,周光敏副教授团队首创的“直接回收技术”颠覆传统工艺,能够变“废”为“宝”——通过精准修复失效正极材料,团队规避了强酸、强碱试剂的使用,使回收率得到大幅提升。 目前,该课题组着力推进的失效正极材料,正在深圳市龙岗区打造中试场地,并已建成100公斤级的正极材料再生示范线,年处理量达到10吨级别,回收产物的性能基本已达到同类商业材料水平。这项“无需分解、直接回收”的技术,让锂、钴等重要资源“浴火重生”,为电池产业的循环注入“绿色动能”。

追“光”逐“电”:打造地球清洁能源的“采集站”

随着新能源产业和电子技术的快速发展,人们对能量转换器件的性能提出了更高要求。当传统光伏遭遇刚性限制,韦国丹副教授团队聚焦太阳能电池的材料开发和器件制备,致力于将太阳能转化为清洁能源电能的高效率器件制备——让建筑“自己发电”。 该团队聚焦第三代光伏材料研发,在新型钙钛矿、有机半导体薄膜太阳能电池领域实现了关键突破。其通过自主研发的“化学键管理技术”,能将新开发的薄膜太阳能电池的光电转化效率提升至25.4%(实验室数据),使未封装器件在连续照明条件下,保存超过350小时后,仍保持90%的初始PCE,有望打破该技术路线的产业化瓶颈。此外,新开发的薄膜太阳能电池,正突破传统硅基光伏的边界,让光伏设备从笨重的“工业组件”蜕变为玻璃幕墙、帐篷篷布,甚至手机屏幕的“隐形发电层”,为太阳能电池的转型按下“加速键”。未来,阳光所至之处,皆有望成为清洁能源的“采集站” 。

“氢”启未来:用绿氢技术破地球“能源困局”

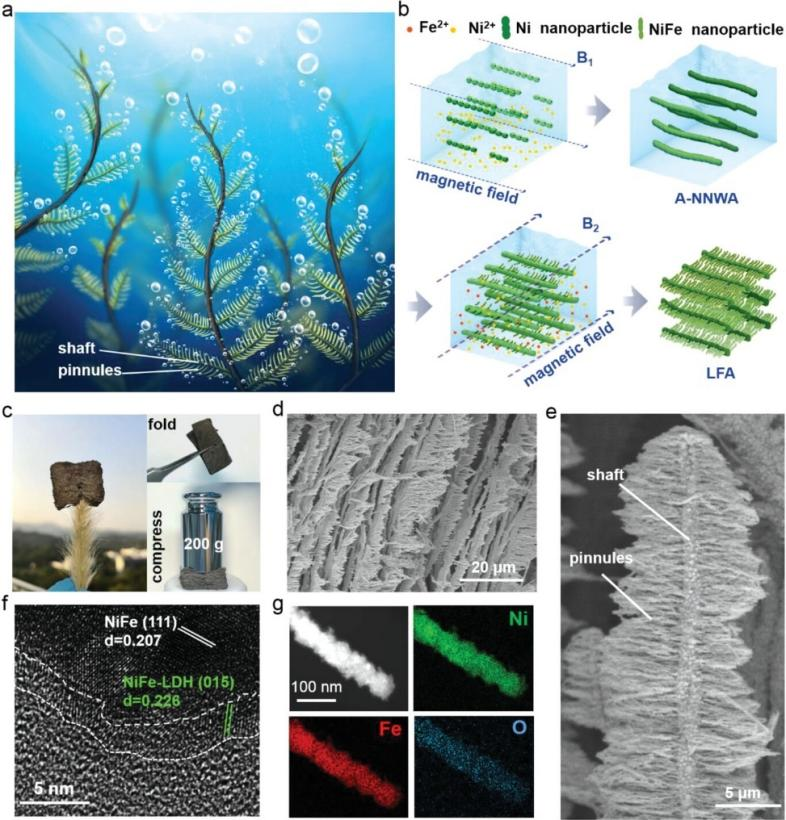

在地球能源生态转型的背景下,绿氢作为零碳能源载体已成为实现碳中和目标的关键路径之一。电解水制氢技术因其高效、清洁的特性,被视为规模化生产绿氢的核心手段,但高电流密度下,气泡干扰、催化剂失活等难题长期制约电解水技术。杨诚副教授团队从蕨类植物的叶片中受到启发,通过仿生设计制造出具有分级有序结构的合金气凝胶电极(LFA)——这种电极兼具高导电性、机械强度和催化活性,不仅显著提升了电极在高电流密度下的催化性能和稳定性,更为多相催化体系中的气泡管理提供了普适性解决方案,对推进电解水制氢等新能源转换技术的发展具有重要意义。

杨诚团队研发出具有优异传质能力的蕨类电极阵列

以“缺陷”治“菌”:地球水安全的“隐形卫士”

如何赋予原子级厚二维材料广谱灭菌功效?雷钰副教授团队另辟蹊径,通过利用氮化硼中的活性缺陷,实现以“缺陷”治“菌”——这种“纳米刀片”材料,可物理切割细菌膜并破坏电子传递,对大肠杆菌等致病菌的杀灭率达99.99%,且对正常细胞毒性极低。该材料在水中稳定分散的特性,使其可应用于污水处理、医疗器械涂层等领域,减少细菌对水体等环境的污染,实现污水处理以及宠物饮用水净化,通过提升水质减少细菌对环境的危害,成为守护地球水安全的“隐形卫士”。