为了构建和谐互助的社区环境,香港社区投资共享基金(CIIF)一直致力促进社会资本发展,透过资助不同项目,鼓励社区人士参与,建立互助互信的网络。而基金资助的“友善社区学校计划”近年在屯门区积极推行,透过“开放校园”模式以及“社、校、福、体”跨界别合作,成功凝聚社区力量,建立互信互助的邻里关系。中华基督教会谭李丽芬纪念中学为是次“友善社区学校计划”的推行机构,记者走访了参与计划的长者义工及学生,他们纷纷表示,计划不仅带来社会和谐,更促进长幼之间的合作与理解,让代际关系更加融洽。

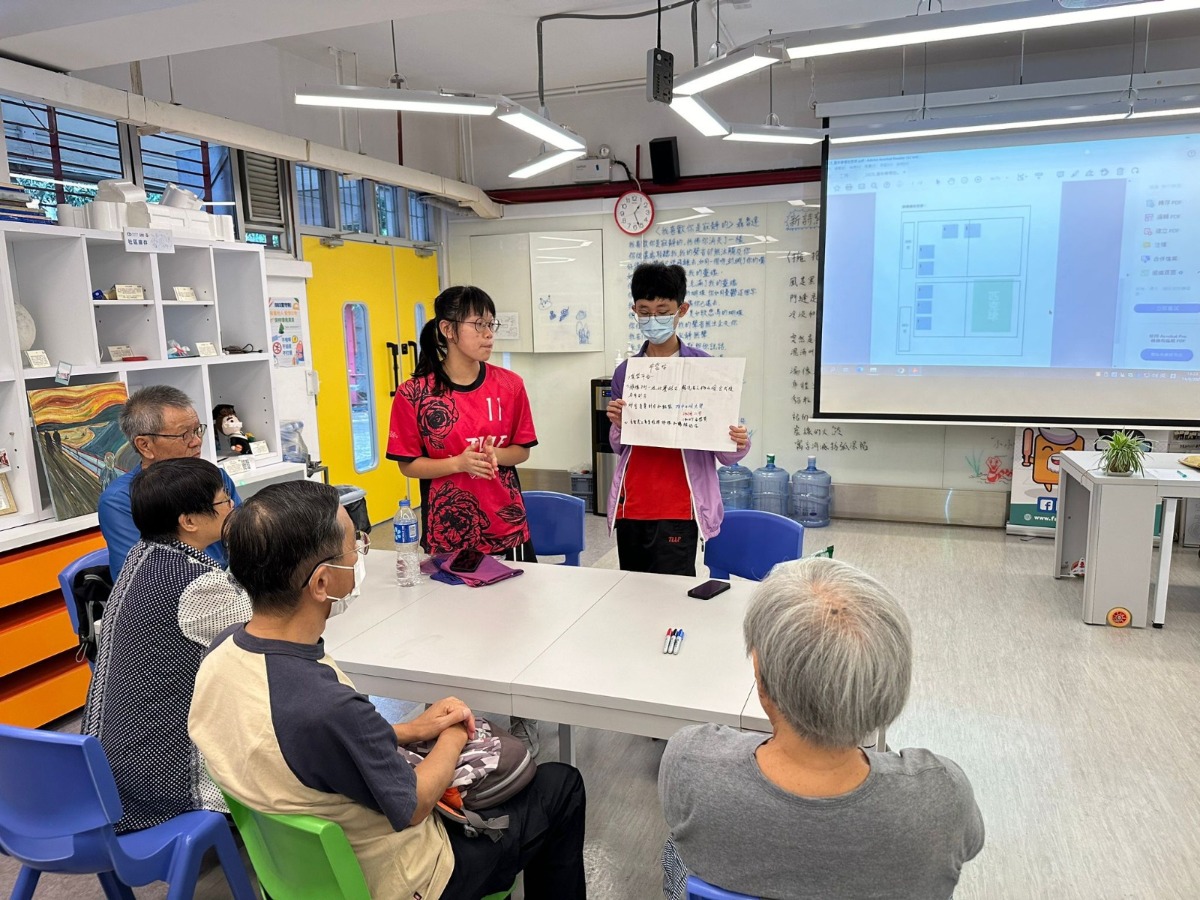

学生和长者透过以新兴运动布袋球为主题设计一个摊位,让小朋友和社区人士来学校玩摊位游戏。

计划以“地区长者支援”、“地区家庭结网以提升抗疫力”及“情绪健康社区教育”三个方向为主题,设计“社区学校课程”,增加长者及学生对社区的认识及关注,共建多元化的“友善社区学校”。同时,培训社区人士成为“友善社区大使”,在聚脚点协助推行不同活动,提升社区参与度;并连系不同持份者,建立“社、校、福、体”跨界别协作平台,定期举行会议,共同商讨“友善社区学校”模式的策略与方向,将其扩展应用至区内更多学校,以回应屯门区的实际需要。透过这些活动,计划成功连系区内的老、中、青三代,长者贡献经验和智慧,青年学生则注入活力和创意,大家互相学习、互相支持,形成一个充满温暖的社区网络。

开放校园模式 动员跨代义工

“友善社区学校计划”的主要内容包括推广“开放校园”模式,提升社区参与度,即透过社区课程及“开放校园”活动,动员长青义工,凝聚青年与长者,建立互信关系;培训“友善社区大使”,协助社区人士使用学校资源。计划推动屯门区学校成为“友善社区学校”,建立社区课程组织,服务社区,动员长青义工协助“开放校园”活动,扩大跨代义工网络,支援学校试行计划,提升学校自主营运能力。此外,建立跨界别协作平台,持续推广“友善社区学校”,举行跨界别会议,协助学校认识社区资源,整理及推广“友善社区学校”执行指引,推动更多学校参与。计划特别鼓励跨界别合作,促进学校、社区组织、福利机构和体育团体之间的紧密联系,形成一个强大的社区支援网络,从而有效地累积社会资本。

作为推行机构,中华基督教会谭李丽芬纪念中学透过开放校园,让社区人士走进校园,参与各种互动活动。这些活动不仅限于传统课堂,还包括创意工作坊和体育项目,让参与者感受到社区的活力。举例来说,计划组织了科学堂、阅读堂、手工制作等课程,让长者和学生共同学习新事物。记者了解到,这些活动设计时考虑到不同年龄层的需要,例如长者可分享生活经验,学生则带来新颖想法,彼此互补,促进代际融合。

长者义工章红卫:从义工到社区大使

记者采访了约60岁的退休人士章红卫,她是计划的积极参与者。章女士表示:“我原本在屯门区议员办公室做义工。有一次偶然机会,就是区议员与中华基督教会谭李丽芬纪念中学合办活动,与学生一起上科学堂,活动完结后,我就认识了社工姚姑娘,了解这个长幼共融计划后,便决定参加。”

对于参加这些活动带来什么帮助,章女士分享道,在计划中最初参与了科学堂和阅读堂,这是与学生一起上课,她觉得十分新奇有趣,因为之前从未接触过这些内容。除了上课,她后来还参加了其他活动,例如与学生一起做手工,比如制作手工肥皂,还有用咖啡渣做环保扇子。她们也与学生一起玩芬兰木柱,这是她以前从未见过的。“很多活动都比较新颖,例如与长者一起品茶,然后又与小学生、中学生一起探访长者,让我接触到社区不同的社群,认识更多社区的人和事。这些活动适合我们这些退休人士,因为有空閒时间,又可以帮到人,自己也可以学到很多新事物。”

章女士特别提到,在参与这些活动,特别是与年轻人或学生互动时,她有一些深刻的感受。“以前有一些偏见,觉得现在的小学生、小朋友很多以自我为中心,比较多时间玩手机,很少与别人沟通。但有一次透过探访活动,我发现那些小朋友也会关心长者,也会问好多问题,比如你们平时做什么?喜欢吃什么?平时有些什么活动?这让我十分感动,也改变了我以前的想法,是一个很好的收获,印象深刻。”

她进一步表示,“我觉得这个计划其实挺好的,因为现在很多老人家都在家里又不想外出,这个平台提供一个长幼交流互动的机会,长者可透过进入校园学习新事物,感受校园气氛和青春活力,大家了解多一点,代沟也可以少一点。例如年轻时会做一些衣车缝纫,可以教那些学生一起做一些东西,这个计划让长者参与,令长者觉得自己仍然有用,退休后重投社会,有一个发挥所长的空间,其实挺好的。所以我现在都感到,就在这个平台上,我自己是真正很有用了。”章女士的经历反映了计划如何帮助长者重获自信,让他们在社区中找到新角色,贡献社会的同时,也丰富自己的退休生活。透过这些互动,长者不仅学到新技能,还打破了对年轻一代的刻板印象,促进了家庭和社区的和谐。

学生义工珈慧:跨代交流拓宽视野

就读中四的珈慧是计划的主要参与者,她主要负责运动项目及义工工作。对于参与“友善社区学校计划”,她认为,可以增加学习机会,透过计划认识一班长者及社区人士,扩阔自己的视野及增加社交圈子。另外,透过活动提升沟通能力,与不同背景的人交流或倾谈,增强自己的表达和理解能力。

计划的吸引之处是跨代互动,能与长者交流,学习他们的经验和智慧,对年轻人的身心成长非常有益。她向记者表示,在计划中她担任友善社区学校大使,例如服务一些小学生,在长者指导下学习如何制作滴胶锁匙扣,从而将这些技巧传授给小学生。“当天的气氛既热闹又温馨,见到每个小学生整到自己心爱的锁匙扣,见到他们的笑容都好窝心。以跨代交流创作心得,发挥无限的创意,制作出一无二的锁匙扣,这个场面真是好温馨。除了学生之外,我们也会和长者一起,例如在六、七月的时候,我们推广社区茶楼文化,将社区茶楼这个概念带入学校,和一群长者一起喝茶,有机会共聚一堂,可以让长者体验喝茶的乐趣,同时我们学生也可以服务到大家,成为一个充满人情味的长幼共融活动。”

珈慧还提到,“我们曾经做长者嘉年华,和长者一起设计摊位,透过以新兴运动布袋球为主题设计一个摊位,让一些小朋友和社区人士来学校玩摊位游戏,同时又可以做到运动。”除了摊位游戏,他们也会与长者一起写挥春,以及制作锁匙圈工作坊,是长者先教他们做,然后他们再去教小朋友,是一个长幼共融的工作坊。“与长者相处,我印象最深刻的是让我学会了如何与长者合作,增进了大家的理解与信任,展现了社区精神。”这些活动不仅促进了长幼之间的互动,更重要的是加强了社区居民的联系,建立了共同的目标和归属感,从而巩固社区网络,累积社会资本。

珈慧的分享突显了计划对年轻一代的益处。她不仅学到实用技能,如手工制作和组织活动,还透过与长者的互动,培养了同理心和领导力。这些经历让她更懂得欣赏不同世代的价值,拓宽了人际网络,为未来发展奠定基础。在屯门区,像珈慧这样的学生义工越来越多,他们成为桥梁,连接长者和社区,推动计划的持续发展。

计划的社会意义与未来展望

“友善社区学校计划”透过跨界别合作,连系学校、社区组织、福利机构及体育团体,形成紧密的社区网络。计划不仅提升学校的自主营运能力,也让社区资源得到更有效运用。参与者透过活动建立共同目标,增强社区凝聚力,成功累积社会资本。屯门区的经验为其他地区提供了参考,计划未来将进一步推广至更多学校,让“友善社区学校”模式成为香港社区发展的重要支柱。

记者观察到,计划不仅解决了长者孤独和青年视野狭窄的问题,还在疫情后强化社区抗疫力,透过情绪健康教育,提升居民的心理韧性。整体而言,这项计划体现了香港社区发展的创新精神,强调跨代合作的重要性,让屯门成为一个充满活力和温情的社区典范。

在当今社会,代际分歧和社区疏离是常见挑战,“友善社区学校计划”正透过实际行动,证明教育和社区结合能带来改变。章红卫和珈慧的故事,只是众多参与者的缩影,他们的经历鼓励更多人加入,共同构建一个互助互信的香港。