湘江西岸崛起现代化的国家级新区

从新能源汽车到北斗系统,从5G网络到杭州六小龙,从跟跑到领跑……人们不会怀疑,过去的十年,是中国科技创新实现华丽转身的十年。

同样在十年前,中部地区首个、全国第12个国家级新区——湖南湘江新区正式授牌,这片位于湘江西岸、1200平方公里的热土迎来了它的高光时刻。

在中国科技创新井喷的大时代里,十年间湘江新区同样交出了一份令人惊艳的科创“成绩单”:10年来,湘江新区高新技术企业从89家增加到3721家;全社会研发投入从2015年的2.3%跃升至2024年的9.5%,排名全国新区第一。

比照GDP十年增长3倍的亮眼发展速度,我们可以说,湘江新区之“新”,就是创新之新。创新,是其崛起中部的关键词。

筑牢科创“压舱石”

“无创新,不新区”。湘江新区的决策者们深知,创新是引领发展的第一动力,自落地之日起,湘江新区就将科技创新作为新区发展的“压舱石”。走进长沙中电软件园,湖南北云科技有限公司落户在一幢不起眼的5层小楼里。

北云科技

北云科技总经理助理许小珂介绍,2013年,北斗二号已完成建设,但民用导航的终端产品跟不上,很多行业还在使用进口产品,怀揣着让“北斗超越GPS”的梦想,北云科技的联合创始人们放弃了稳定的工作,投身创业大潮。

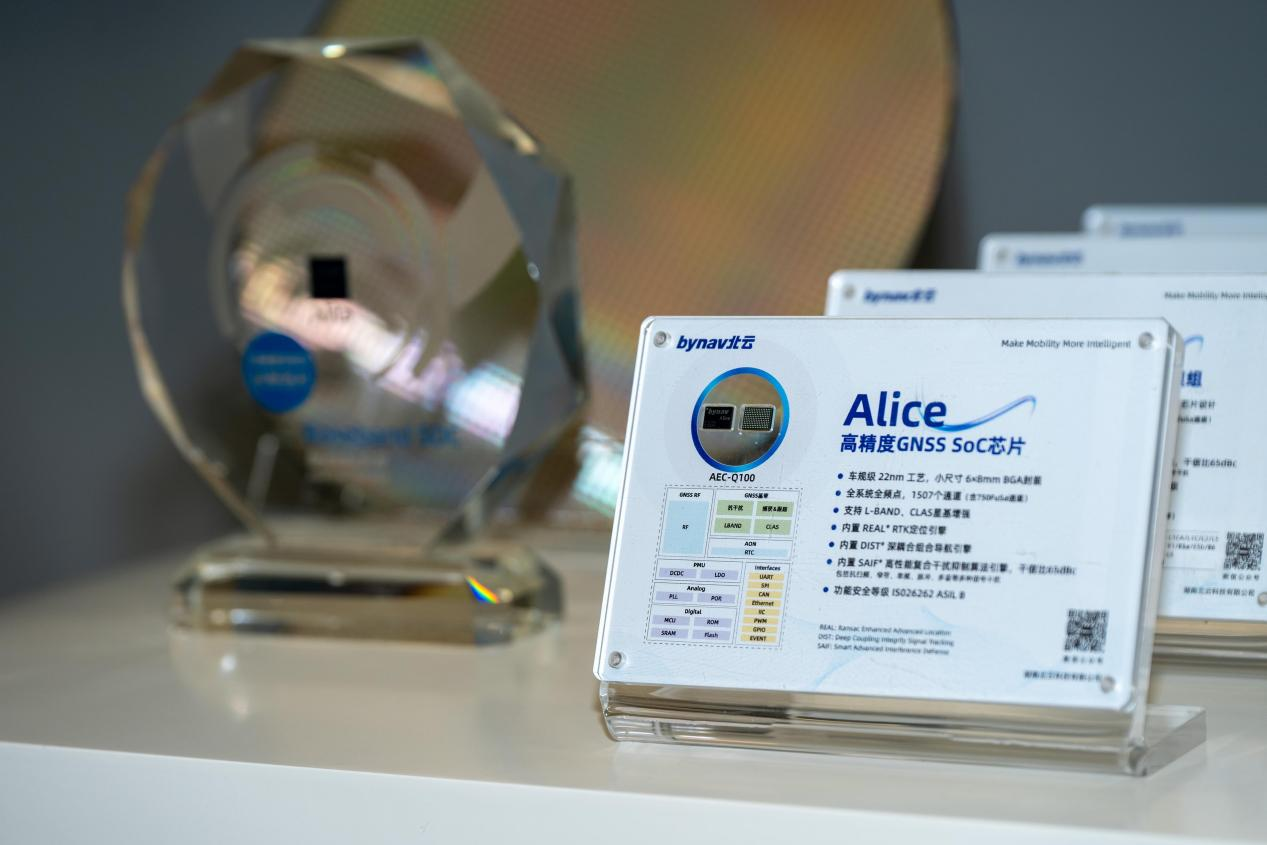

从高精度定位技术应用最多的驾考驾培作为突破口,北云科技产品站稳了市场。随后,他们乘势而上,攻关自研芯片。2023年,Alice芯片研发成功。凭借自研高精度定位芯片和先进算法,攻克了“城市峡谷”难题,北云科技成为全球少数几家拥有自主高精度卫星定位芯片并实现量产的企业。

北云科技自主研发的高精度芯片 李文豪 摄

北云科技,只是中电软件园华丽变身的见证者之一。十多年前,岳麓大道之北的尖山湖畔,还是一片农田和渔塘。而今,这里已成为国家级科技企业孵化器的“四连冠”得主、撬动千亿级数字产业的关键支点,移动互联网、北斗导航、信息安全三大产业集群在这里蔚然成势。

位于长沙智谷园区的长沙人工智能创新中心 李文豪 摄

在世界计算·长沙智谷园区内,由长沙市政府和湘江新区共建的长沙人工智能创新中心,一期建成200P全栈国产化算力,自2023年以来累计已服务110多家湖南省人工智能企业。

今年初,AI的“中国力量”DEEPSEEK 横空出世,火爆全球。2月9日,这里就完成了DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B模型在创新中心昇腾设备上调试部署。

随着算力赋能园区企业人工智能化升级的能力提升,去年年末才正式开园的长沙智谷,已经成功激发起人们对湘江新区打造中部智算高地的无穷想象。

十年砥砺,十年奋斗,而今湘江新区在科技创新主赛道上取得的成就已硕果摇枝——高新技术企业从89家增加到3721家;57家企业上市,居国家级新区第二;拥有有效发明专利近3.5万件;国家级专精特新“小巨人”企业142家,居国家级新区第二;国家级制造业单项冠军企业(产品)19个,居国家级新区第二。

惟创新者进,惟创新者强。湘江新区以科创的软实力,夯实起发展的硬实力,以全省5‰的土地撬动9.2%的经济总量,在湘江西岸勾勒出一幅中国式现代化的实践画卷。

激活产业“新”引力

湘江奔涌,科创燎原。湘江新区在科技创新的大棋局中不断落子,吸引创新企业、创业精英闻“新”起舞,逐“新”而来。

2017年,被誉为科创界“扫地僧”的“大疆教父”李泽湘,看到湘江新区在智能网联领域这片新兴“蓝海”率先发力,邀请了在机器人、信号处理及汽车行业拥有30多年经验的硅谷技术专家马潍回国一起创办希迪智驾。

成立之初,希迪智驾锚定矿区自动驾驶这一封闭场景。在露天煤矿、金属矿等严苛环境中,其自主研发的无人矿卡,目前已在国家能源集团、紫金矿业等大型矿企规模化落地。

希迪智驾研发的无人矿卡

到2024年,希迪智驾的市场份额已达16.8%,登顶中国商用自动驾驶企业之榜首。短短8年时间,希迪智驾已成长为国家级专精特新“小巨人”企业、商用车自动驾驶“独角兽”企业。今年5月,希迪智驾向港交所主板递交上市申请。

对于公司为何没有选择一线城市、而是落地湘江新区,希迪智驾联合创始人、副董事长马潍博士表示,“这里创业成本低、生活品质高,有着充沛的人才资源和安居乐业的环境,落地长沙是希迪智驾的正确选择。”

2018年,万兴科技回湘布局,租下了中电软件园的一间小办公室作为第二总部;2022年,投资超过2.5亿元的长沙万兴创意科技大厦正式启用。

万兴科技在湘江新区打造的全球运营总部暨创意软件全球研发中心

“拿深圳的工资,住长沙的房子,干全球的事业”,是近年来万兴科技打出的响亮口号,该公司还将在长沙打造其全球运营总部暨创意软件全球研发中心。

“回到湖南,就是选择数字产业的未来。当年的回湘决策,推动万兴科技驶入了发展的快车道,也充分验证了当初回湘是经得起战略评估且十分正确的选择。”万兴科技董事长吴太兵说。

湘江新区“新”潮澎湃,同样离不开传统产业的自“新”和焕“新”。

从2000吨、2400吨到4000吨,在全地面起重机领域,中联重科连续3次刷新世界纪录,显示出这家全球行业50强企业强大的创新支撑和硬核实力;走进威胜智能制造数字化车间,平均每18秒下线一个智能电表,效率较十年前提高了数百倍……

中联重科人形机器人出现在生产线上

制造业是湘江新区的产业底蕴和发展根基。以数字化转型作为提升产业链竞争优势的“催化剂”,推动传统制造业向智能化、绿色化方向转型。

如今,工程机械、电子信息、新材料三大千亿级产业集群强势崛起;生物医药产业集群规模突破900亿,剑指千亿;航空航天及北斗相关企事业单位近300家,产业规模达200亿元……湘江新区逐渐形成“支柱+特色+新兴”产业矩阵,“2+4+N”现代化产业体系加快构建(即先进制造业、新一代信息技术两个国家级产业集群,先进储能材料、生物医药、航空航天、现代服务业等4大支柱产业,和未来汽车、人工智能的N个未来产业)。

三诺生物已成为全球第四大血糖仪企业

今年4月底,湖南省工信厅公布《湖南省“数字新基建”100个标志性项目名单(2025年)》,这是湖南连续第六年公布该名单。入选的100个标志性项目中,长沙市占有42个,湘江新区以21个项目占据长沙半壁江山。

涵养双创“蓄水池”

岳麓山大学科技城,聚集了包括中南大学、湖南大学、湖南师范大学等7所著名高校院所,这里青春激荡,创新涌动。

岳麓山大学科技城聚集了7所著名高校院所

迈曦软件是一家由湖南大学科技成果成功转化的创新企业。公司联合创始人蔡勇介绍,工业CAE软件是迈曦软件的主打产品,

“核心工业软件是国家工业体系的基石,但此前很长一段时间,国内市场难觅国产自主CAE软件的身影,一旦国外设计仿真软件类断供,将会扼杀企业的创新设计和研发能力。”蔡勇说。

如今,迈曦软件的产品已服务华为、比亚迪、荣耀等多个制造业知名品牌,这家成立不到5年的科创公司未来充满着巨大想象空间。

蔡勇坦承,公司创业初期缺少启动资金,是湘江新区红枫计划投入了扶持资金200万元,公司才得以顺利度过艰难的初创期。

95后创业者顾善植也是湘江新区政策红利的受惠者。

2022年,在一线城市研究院工作的国防科技大学博士毕业生顾善植萌生了回长沙创业的想法,辞职与毕业于清华大学、湖南大学、香港大学等名校的12位小伙伴来到长沙,创办了湖南汇视威智能科技有限公司。

顾善植向记者介绍公司产品 李文豪 摄

顾善植和伙伴们选准了自己的赛道——专注于算法开发定制,为用户提供行业解决方案,还基于国产算力开发垂直行业大模型,实现了对智慧化工、智慧园区、智慧工厂、智慧社区等十二大行业板块的全面布局。

顾善植表示,“我们获得了湘江新区柳枝行动、红枫计划、小荷青年、千博万硕等项目的补贴,然后2024年年底的时候,又获得了湖南省大学生创业投资基金。总共获得了300余万元真金白银的支持和补贴。”

短短几年,汇视威估值突破亿元,成为湖南省智算产业“最具潜力与实力”的标杆企业。

2023年,湖南省委、省政府做出了在长沙建设“全球研发中心城市”的战略。

2024年,湖南省委书记沈晓明又发出了“欢迎全球大学生来湖南创新创业”的诚挚邀约。

在2025年“金种子杯”大学生创业大赛上,湘江新区项目斩获4金4银11铜,成最大赢家。 李文豪 摄

一场关于创新创业的浪潮席卷湖南,而湘江新区,作为全球研发当仁不让的核心区、大学生创业的人才库与重要平台,正不断释出更优越的政策红利,提供全方位的创业服务,培育研发的“雨林生态”,涵养创新人才的“蓄水池”。

“上午我还在三亚实验室,下午到长沙就免费拿到了新办公室钥匙。”中国农业大学博士刘园园签下了湘江新区大学生创新创业园入驻协议,“零成本”开启了创业之路。

刘园园表示,湘江新区为她提供了全方位的“管家”式服务。尤其是近期,新区开展了“支持大学生创业专项行动”,围绕“基金+基地+服务”,设立1亿元的大学生创业基金、打造1万平方米的大学生创业园、配套开展5大专项服务行动,助力更多的大学生创新创业。

湘江新区大力扶持大学生创新创业。图为湘江新区大学生就业创业中心。

新区今年升级的“红枫计划”与“柳枝行动”构成青年创业政策双引擎。红枫计划连续5年每年安排5000万元专项资金,以“占股不超过1%”的形式为单个项目投资25万元。

“柳枝行动”则按“创业补贴+股权投资”模式,为单个企业提供最高50万元支持。这些政策精准对接了90后、00后创业者的核心痛点——启动资金和试错空间。

今年6月,新区释放超9万平方米免费创业空间,首批30家大学生创业孵化基地正式授牌。

从湘江科创基地到湖南大学国家大学科技园,各孵化基地特色鲜明,构建起“1个核心园区+1个服务中心+N个孵化基地”的载体支撑体系。

湘江新区大学生创新创业园为大学生创业提供免费的办公工位

正如长沙市委副书记、湖南湘江新区(长沙高新区)党工委书记、岳麓区委书记谭勇的寄语:“为青年提供更广阔的发展空间,让每一个有梦想、有才华的青年都能在湘江新区找到属于自己的舞台。”

目前,超100万人才、20余所高校院所、全省40%以上的国家级创新平台,共同构成中部地区最密集的创新人才矩阵。据悉,湘江新区2024年驻区高校大学生毕业留湘率达65.5%。

正当青春的湘江新区,与风华正茂的青年人才,实现了双向奔赴,同频共振。(文:谭锦屏、傅春桂 图:未署名图片由湘江融媒提供)