大公科技讯 随着科技的飞速发展,购物方式也经历着前所未有的变革。

从传统的现金支付到刷卡支付,再到如今的先用后付、免密支付等,支付方式的简化不仅提升了购物的便捷性,还为消费者带来了全新的购物体验,但在这背后也暗藏危机。

据了解,目前支付宝、微信、淘宝、拼多多等多个软件都可设置免密支付、先用后付、自动续费等。

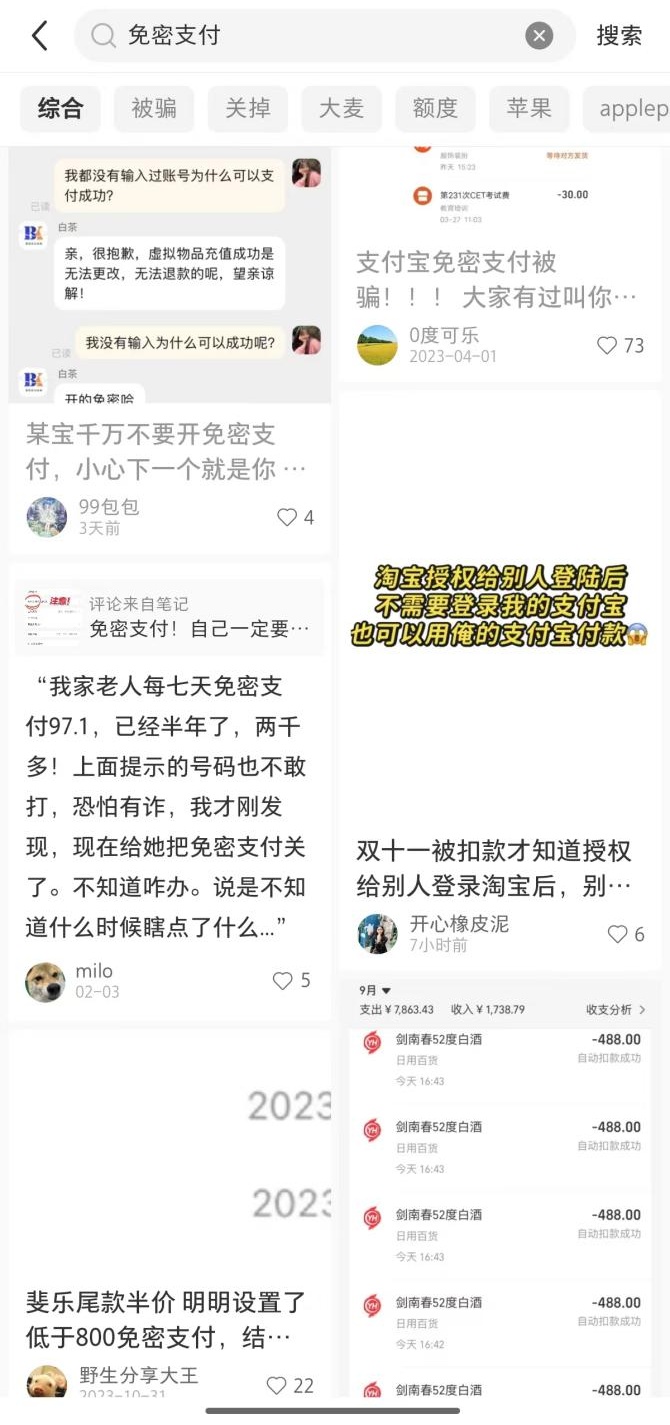

在微博、小红书等平台上,有网友吐槽,家里老人不知道什么时候开启了免密支付,半年内每七天支付97元左右,累计支付二千余元。另外还有网友称,淘宝授权给别人登陆后不用登陆该网友的支付宝就能使用直接付款。在某一线城市高铁站,记者曾遇到自动售货机将免密支付作为必选项,即不开通就不能购买商品。

而这种便捷的支付方式也消费者们带来不小的“麻烦”。在微博搜索“免密支付”可以看到,相关词条有“老人领免费鸡蛋被偷偷开通免密支付”、“情侣捡到老人手机用免密支付买黄金”、“手机免密支付1岁娃误点120杯柠檬水”、“打顺风车后连续7填被免密支付21笔”等。

今年5月,中国消费者协会曾发布了《2024年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》,免密支付、自动扣款已成为诱导消费的主要元凶。一些网络保险销售广告以低价或免费为诱饵,诱导消费者购买或体验后连续自动扣款;有的短视频平台推送离奇浮夸的“微短剧”,以极低价格诱导观众观看并默认开通免密支付,自动播放下一集并按集扣费。

对此,上海旭灿律师事务所菅峰律师表示,免密支付、先用后付等支付方式,应该建立在平台客户自愿的基础之上。在法律上属于双方订立支付方式的民事合同,因此,这种合同的订立与签署,应在协商一致的基本上体现双方真实意思表示,而不能硬性规定必须开启先用后付、不能关闭免密支付。否则,就属于强制交易,违背契约平等的精神,当然也违反公平交易的市场法则。

值得注意的是,除了免密支付等方式有隐藏问题外,还有消费者投诉“先用后付”功能不能关闭。

对此,菅峰表示,从法律的角度考量,它属于交易方式,而达成某种以支付方式为内容的交易方式,必须建立在平等、自愿、协商一致的基础之上,符合民法典合同编的要求,否则,就构成违法。

江苏省消保委表示,“先用后付”要能“一键开通”也要能“一键关闭”。商家像躲猫猫一样的设置取消按钮,无形中已经剥夺了消费者的自主选择权和知情权。今年7月1日起实施的《消费者权益保护法实施条例》中,也重点细化了经营者在网络交易、消费者权益保护等方面的义务,这对经营者合法依规地提供“先用后付”“免密支付”等功能也有很强的指导意义。

为此,江苏省消保委建议,消费者在选择这项服务时,应充分考虑自己的财务状况和消费习惯,警惕由此产生的过度消费和信用风险。特别是对缺乏自控能力或对信用记录有需求的用户,不建议频繁使用先用后付的服务。家长们更要引起重视,加强对未成年人使用这项功能的监管。同时,平台在消费者开通有信用消费性质的功能时,应采用弹出窗口或红色加粗等方式醒目提示,将是否开通的选择权明明白白交到消费者手中,防止账户资金被盗刷。在使用过程中,增强对“误点”操作的再确认提示和售后制度安排,解决消费者“误点”带来的退货、退款举证困难。同时,优化简化取消流程,保障消费者的后悔权。

未来,随着科技的进步和支付方式的不断创新,购物方式或许会变得更加便捷和智能。然而,在追求便捷性的同时,安全问题也尤为重要。