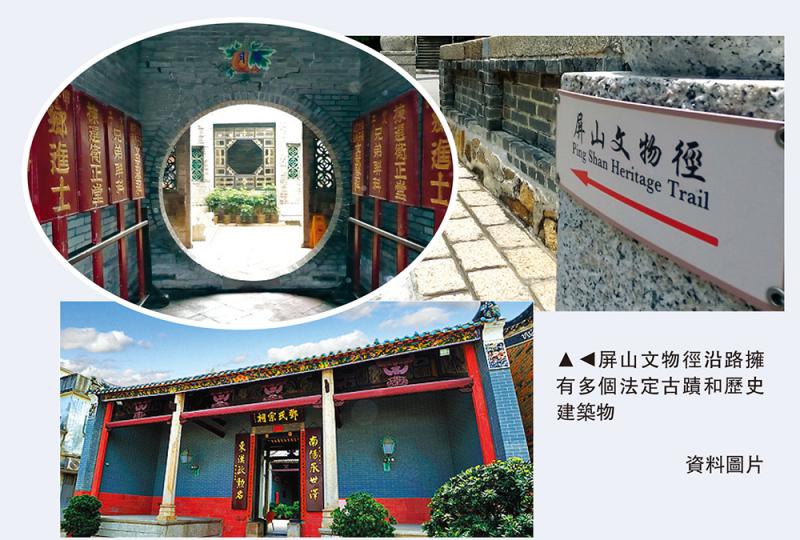

屏山文物径沿路拥有多个法定古蹟和历史建筑物/资料图片

在香港西铁线天水围站出站,穿过马路,走下几级台阶,我来到一座六角形塔前。塔身坐在台基上,赭黄,三层,砖砌,每层都有雕琢精美的屋簷。最下一层有个长方形大门,门楣上自右至左镌刻着「光射斗垣」四个大红字。中间一层的长圆形门楣上从右往左是「聚星楼」三个红字,最上一层的圆门上方则自上而下竖排着「凌汉」两个大字。走进去,香案上供奉香烛、水果,案后坐的神祇穿戴官服,官帽两翼如戒尺般长而直,类似宋代文官制式,究竟是谁一时不得而知。坐在门旁的老阿姨十分热情,操着「粤普」推荐架子上的免费宣传册,听到我发问,又比比画画指给我其他景点的位置。

这是我参观香港元朗区屏山文物径的第一站。看了介绍,才知这座砖塔大有来头。它是香港现存最老的古塔,始建於六百多年前的明朝,当初矗立河口,面对后海湾,是「挡北煞,镇水灾」的风水塔。楼称「聚星」,又名「魁星塔」、「文昌阁」,因为最上层供奉魁星,保佑在此聚族而居的邓氏宗族子孙繁衍,书香绵延。据邓族父老相传,北宋时期邓氏粤派一世祖邓汉黼在此立村时,风水先生指出当地依山环水,注定子孙繁衍而千年不衰。唯二不足之处,一是附近的青山尖而高,旺火为忌,宜多水而济之,二是西北有缺口,主北煞伤人。洪武年间邓氏七世祖邓彦通来此上任,筑塔改变风水,保佑邓氏。塔身原有七层,历经风雨只剩三层了。我先前看到的神像大约是屏山邓氏始祖的坐像。

元朗位於新界西北,三面环山,地势平坦,是多山香港唯一的平原地带。居民过去以耕田、养鱼为业。一九八八年轻轨通车前交通不便,遊人罕至,如今还保留着乡土气息。屏山文物径是一九九三年十二月十二日开通的香港首条文物径。但与内地越来越多的「历史街区」不同,这裏风物「老旧」,景点标记不分明,也看不到香港别的景点旅遊大巴排队的情状。

走过长着水草、睡莲的小池塘,和几个自助遊模样的年轻人擦肩而过,在标有上坑村、下坑村字样的水泥路上徘徊,差点错过了景点之一的「杨侯庙」。这座据传有百年历史的古庙坐落在一片荒地上,只有一进三开间。中间供奉的传说是南宋末年抗击元军、为保护宋帝捐躯的杨亮节将军,左手供奉金华娘娘,右手供奉土地公。远看房舍泥色斑驳,我开始还以为是座荒庙,神像也不似内地的金碧辉煌。负责照看的似乎是附近村民,还想跟我借火柴点香烛。

再往前走,迤逦曲折到了邓氏宗祠。这是香港最大的宗祠之一,也是屏山文物径最神气的建筑。宗祠三进两院,正门前两旁有鼓臺,没有门槛,却有砂岩通道,据说这表明邓氏曾有人位居显要,也许因为这种布局说明他们可以乘八抬大轿进门?大门口的对联为:「南阳承世泽,东汉启勳名」,这是表明出身,暗示祖上为东汉将军、南阳新野的邓禹。门厅左右两侧的墙上张挂着介绍屏山邓氏族谱和聚族立村来历的牌子。正门往裏是春秋二祭的二门。第三进是邓氏神楼,案桌后供奉祖辈牌位,上方牌匾有「俎豆千秋」四个大字,至今仍是祭祖、庆典、父老子孙聚会的场所。

宗祠对面有家小小的「阿嫂冰室」。临近中午,飘来煎炒烹炸的香气。顾客熙熙攘攘,在外等座。我猜「冰室」大概是「餐厅」的别称,不只供应冷饮。这家可能是文物径绝无仅有对外营业的饭馆。附近有较大的停车场,但无高楼。建筑多为二三层小楼,四四方方,刷着墙粉,彷彿内地八十年代「先富起来」的村舍。不时能看到戴着帽子在室外修剪花木的阿公,旁边絮絮叨叨的阿婆。村头巷尾的布告栏写着「近期盗窃案多发,村民请多关注陌生面孔」的警示。大树上贴着纸片,歪歪扭扭写着「要做有道德的狗主」,一派聚族而居的田园风光。

屏山文物径原汁原味,连「修旧如旧」都不需要。在此能窥见宗族掌控、科举兴家的传统社会的遗迹。不用门票,没有纪念品商店,餐饮、小吃店都少。在人口高度密集,生活节奏高速的香港,这裏称得上是闹中取静的「城中村」,商业化沙漠中的清流。